新刀期には太平の世が続いたことで、武士にとっての日本刀は単なる象徴となり、家に伝来する所蔵刀のみで間に合うようになりました。そのため、日本刀の注文が大幅に減少し、刀工のなかには農機具類などを制作する「野鍛冶」(のかじ)に転身する者や、廃業する者が続出。

衰退の一途を辿っていた刀剣界でしたが、前述したように水心子正秀が登場して「新々刀の初祖」になったことにより、にわかに活気付いていったのです。

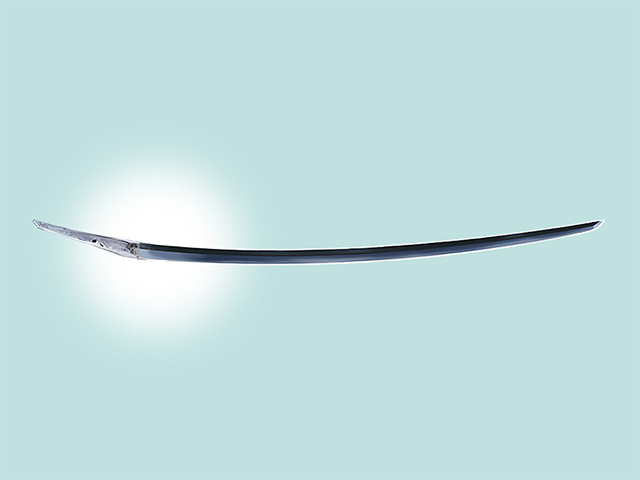

刀剣復古論の提唱を境に、自身の作風を観賞用から実用へと一変させた水心子正秀は、古刀期の相州伝に範を取った幅広で豪壮、あるいは備前伝の深い「腰反り」が付いた姿の日本刀を作刀。また、刃文については備前伝の作風を目指しており、「刀剣ワールド財団」が所蔵する初代水心子正秀と2代水心子正秀の合作「刀 銘 天秀 水心子白熊入道正秀(刻印)」(かたな めい あまひで すいしんししろくまにゅうどうまさひで[こくいん])にも、備前伝の特徴のひとつである「匂出来」(においでき)の「互の目丁子」(ぐのめちょうじ)が焼かれています。

腰反り

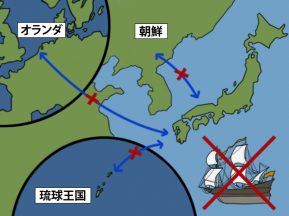

互の目丁子

刀 銘 天秀 水心子白熊入道正秀(刻印)

刀 銘 天秀 水心子白熊入道正秀(刻印)

- 銘

-

水心子

白熊入道正秀

(刻印)天秀

文政三年

二月吉日行年

七十一才

- 鑑定区分

-

特別保存刀剣

- 刃長

-

76.4

- 所蔵・伝来

-

上州館林秋元家伝来 →

刀剣ワールド財団

〔 東建コーポレーション 〕

水心子正秀は「復古刀」を世に広めるべく、古刀期の鍛刀法や日本刀の材料について研究した成果を、「刀剣実用論」や「刀剣弁疑」(とうけんべんぎ)、「刀剣武用論」といった著書にまとめて刊行。その傍らに水心子正秀は、研究と修行によって得た復古刀の技術を伝授するため、100人を超える門人を育成したと伝えられています。

そのなかでも特に著名であった刀工が、水心子正秀と同郷である出羽国(現在の山形県、及び秋田県)出身の「大慶直胤」(たいけいなおたね)です。

大慶直胤は、師・水心子正秀の復古論をよく修得し、前述の①相州伝、②備前伝のほか、③「山城伝」(やましろでん)、④「大和伝」(やまとでん)、⑤「美濃伝」(みのでん)を含む「五箇伝」(ごかでん)すべてに精通。

それらを意のままに操っていた大慶直胤は、脇差の名手としても知られ、その作刀技術の高さは、師・水心子正秀に匹敵するほどであったと評されています。

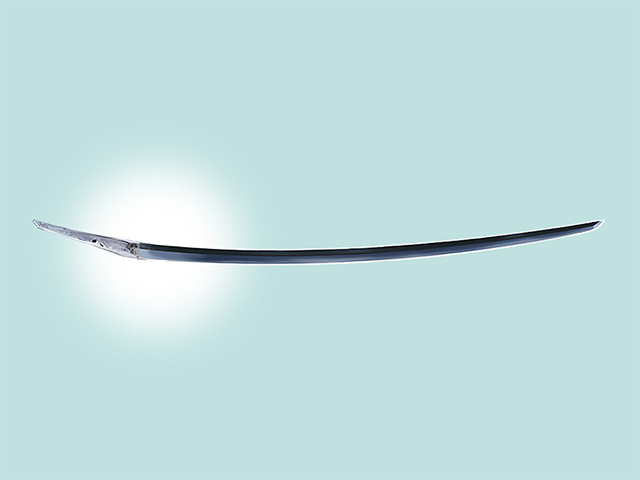

脇差 銘 直胤(花押) 天保六年八月

脇差 銘 直胤(花押) 天保六年八月

- 銘

-

直胤(花押)

- 鑑定区分

-

保存刀剣

- 刃長

-

37.4

- 所蔵・伝来

-

刀剣ワールド財団

〔 東建コーポレーション 〕

①水心子正秀、②大慶直胤を含む、江戸を拠点とした3人の名匠の総称である「江戸三作」のひとりに数えられる名工が、小諸藩(現在の長野県小諸市)領赤岩村(現在の長野県東御市)出身の③「源清麿」(みなもときよまろ)です。

兄の「山浦真雄」(やまうらさねお)と共に、上田藩(現在の長野県上田市)のお抱え刀工であった「河村寿隆」(かわむらとしたか)に作刀技術を学び、23歳の頃に江戸に上ると、幕臣で剣術家としても活躍した「窪田清音」(くぼたすがね)の門下に入りました。

源清麿の技量に感嘆した窪田清音は、自身の屋敷内に鍛冶場を設置。師・窪田清音の経済的援助を得たことで作刀に専念できた源清麿は、やがて新々刀の第一人者として活躍しますが、若い頃の深酒が原因となって心身を衰弱してしまいます。

これによって失望してしまった源清麿は、1854年(嘉永7年)に突然自害し、42歳の若さでこの世を去ったのです。

源清麿は五箇伝のなかでも、相州伝と備前伝を融合させた独自の作風を確立。「沸本位」の豪快な「大互の目乱れ」(おおぐのめみだれ)や華やかな丁子乱れを得意とし、平地(ひらじ)に「白髪筋」(しらがすじ)と称される銀筋が現れるのも、源清麿の作風における特徴です。

脇差 銘 源清麿 嘉永二年二月日

脇差 銘 源清麿 嘉永二年二月日

- 銘

-

源清麿

嘉永二年二月日

- 鑑定区分

-

重要刀剣

- 刃長

-

48.8

- 所蔵・伝来

-

本多忠寛 →

刀剣ワールド財団

〔 東建コーポレーション 〕