徳川家康

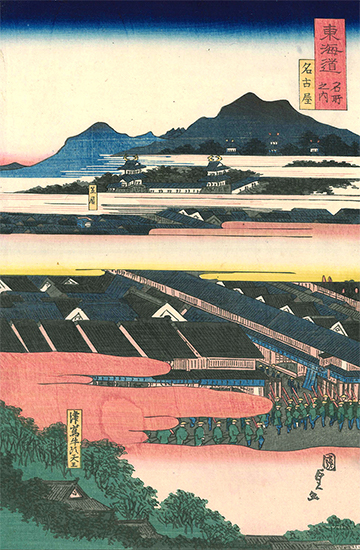

徳川家康の城下町構想で特徴的なのは、町人地を碁盤割(ごばんわり)にしたことです。

当時、敵が侵入してきた場合に備え、道路はあえて複雑な形状にするのが一般的でした。徳川家康が見通しの良い直線道路で区画したのは、町の利便性を考えてのこと。

徳川家康は防衛拠点として城下町を考えながら、豊臣方に勝利したのちのことも視野に入れていたのです。

つまり、太平の世を迎えた城下町の発展を見据え、町人地には経済活動を優先する区画整備を採用したと考えられています。

長期的なビジョンを描き、城下町作りを考えていたことは、徳川家康ファンの歴女には、いかにも徳川家康らしいと感じられる計画です。ちなみに、当時の1区画は約100m四方の正方形。今もその町割がほぼ残っています。

現在は、オフィスビルが建ち並ぶ本町通沿い。本町通は、城下町の中央を南北に走るメインストリートでした。町人地の区画整備の基準にもなった主要道路です。徳川家康は、清洲から移ってきた商人達を集住させ、商業エリアの形成を目指しました。その中でも有力な商人は本町通沿いに店を構え、賑わいを生み出していたのです。

名古屋発祥として地元で人気の老舗百貨店「松坂屋」の前身である「いとう呉服店」は、当時も城下町を代表するお店のひとつでした。

商業の発展には、水運の確保が欠かせません。この当時、浅い川しか流れていなかったため、徳川家康は「福島正則」(ふくしままさのり)に運河の開削(かいさく:山野を切り開いて道や運河を通すこと)を指示。熱田湊(あつたみなと)から名古屋城下に物資を運ぶために掘削されたのが「堀川」です。

この堀川の東側は材木を荷揚げするための場所として形成され、西側には米や味噌、醤油などを荷揚げするための荷揚げ場と土蔵が整備されていくようになりました。

現在、堀川沿いを走る「四間道」(しけみち)は、江戸時代の面影を残す場所として観光スポットにもなっています。名前の由来である「四間」は約7.2m。1700年(元禄13年)の大火によって被害を受けたため、以前は「三間」(約5.4m)だった道幅を、火災の被害を抑えるため四間に拡張したことから名付けられました。

また、通りの東側に土盛りを行ない、石垣の上に土蔵を建てているのも特徴的。当時の雰囲気を目にしたい歴女としては、見逃せないエリアです。