刀剣の作刀技術

刀剣の作刀技術は、刀身だけではなく「拵」(こしらえ)などの刀装具を含めた技術を指します。現在の日本刀と呼ばれる刀剣は、刀工の作刀以外に、刀剣を研ぐ「研師」(とぎし)・「鎺」(はばき)や「鍔」(つば)を作る「金工師」(きんこうし)・「鞘」(さや)を作る「鞘師」(さやし)など多くの職人が分業して制作に携わってきた技術の結晶です。

7世紀から9世紀の大和政権は、中国の隋や唐に「遣隋使」(けんずいし)や「遣唐使」(けんとうし)として使節を派遣して新たな技術や制度を取り入れていました。すでに刀剣類の生産体制を整え、「兵仗」(ひょうじょう:戦闘用の武器・武具)や「儀仗」(ぎじょう:儀礼用の武器・武具)の作り分けなども行われていたと考えられます。さらに中国の体制にならい、ある程度の刀剣規格も定められていました。大和政権が法による律令国家への道を歩んでいたことに反し、蝦夷は集落ごとの統治であり、まだ統一された国家と呼べる状態ではなかったのです。

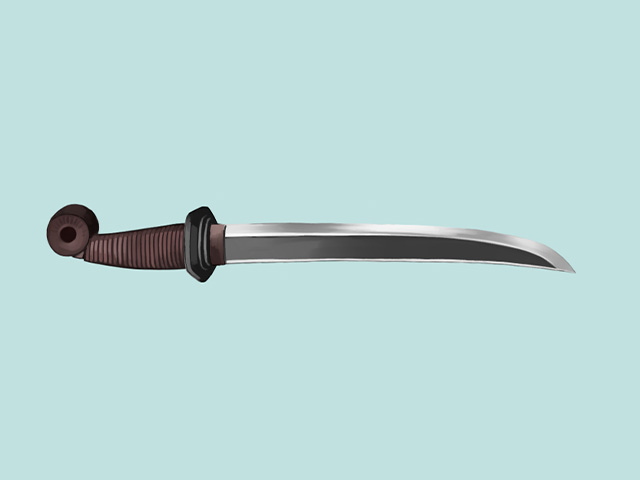

それは蝦夷による刀剣の作刀技術にも影響していました。蕨手刀が共鉄造なのは、大和政権のような分業体制が整っていなかったことの表れです。また、大和政権の刀剣類が60cm前後と長くなっていくことに対し、蝦夷の蕨手刀が40cmほどしかない短寸のままだったのは金属加工の技術が未熟だったことが挙げられます。

狩猟文化

蝦夷は農業以外に、狩猟によって食料を調達していました。しかし東北地方の寒冷な風土は農耕に不向き。江戸時代頃から昭和時代初期頃まで、東北地方は「やませ」(東北地方・北海道に吹く冷たく湿った風)の影響で、繰り返し凶作になり飢饉に見舞われたことが記録に残ります。それだけに蝦夷にとって狩猟は生活する上で欠かすことのできない技術でした。そのお陰とも言うべきか、蝦夷は大和政権の武人らの弓術を凌駕していたと言います。

7代「斉明天皇」(さいめいてんのう)の時代、遣唐使は男女2名の蝦夷を連れて行き、唐の第3皇帝「高宗」(こうそう)に謁見しました。蝦夷を伴った理由は「我が国[大和政権]にも、貢ぎ物をする異民族がいる」ということを唐に示すためだったと考えられています。同行した蝦夷は、人の頭に載せた瓢箪を約40歩分離れた位置から見事射抜いて高宗を驚かせました。このことは日本の歴史書「日本書紀」(にほんしょき)と、中国の歴史書「通典」(つうてん)にも記されているできごとです。

蕨手刀は弓術の高かった蝦夷が、狩猟に出る際の補助として使用していました。その他、戦いになった場合、蕨手刀は戦闘に用いられるなど複合的に活用。この時点で蕨手刀が爆発的に増加することはありませんでしたが、蕨手刀は蝦夷と付かず離れずの距離で7世紀から9世紀にかけて、少しずつ東北地方に普及していきます。

なお、遣唐使が伴ったのは大和朝廷に従う蝦夷で毎年、朝貢(ちょうこう:朝廷に貢ぎ物をすること)をした「熟蝦夷」(にきえみし:おとなしい蝦夷)です。大和朝廷に降伏した蝦夷は「俘囚」(ふしゅう)と呼ばれ、関東への移住や、畿内で兵役を勤めるなどしました。