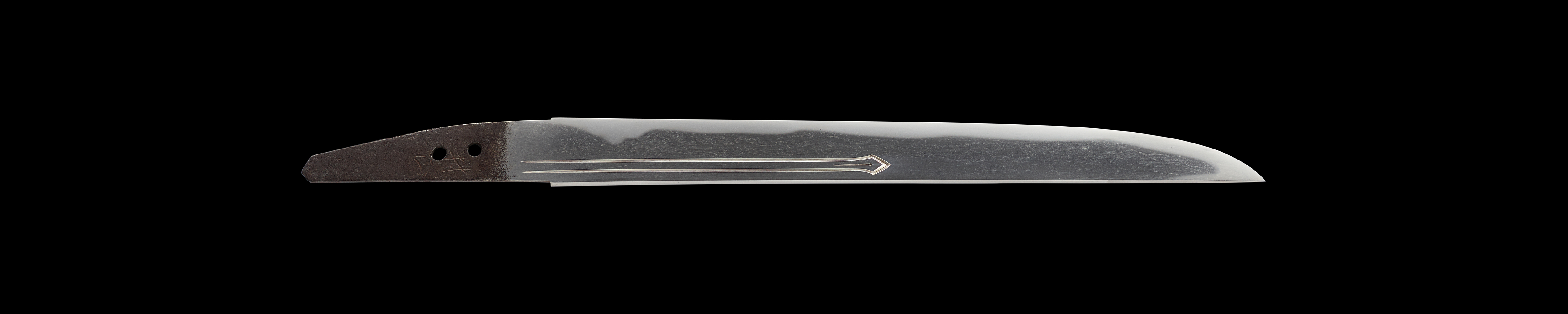

本短刀は、室町時代後期に伊勢国桑名(現在の三重県桑名市)で隆盛した刀工一派「村正」によって作刀された短刀です。本短刀には合口の短刀拵が附属しており、拵には金色の桐紋が描かれ、三所物(みところもの)にも同様に桐紋の意匠が華やかに施されています。

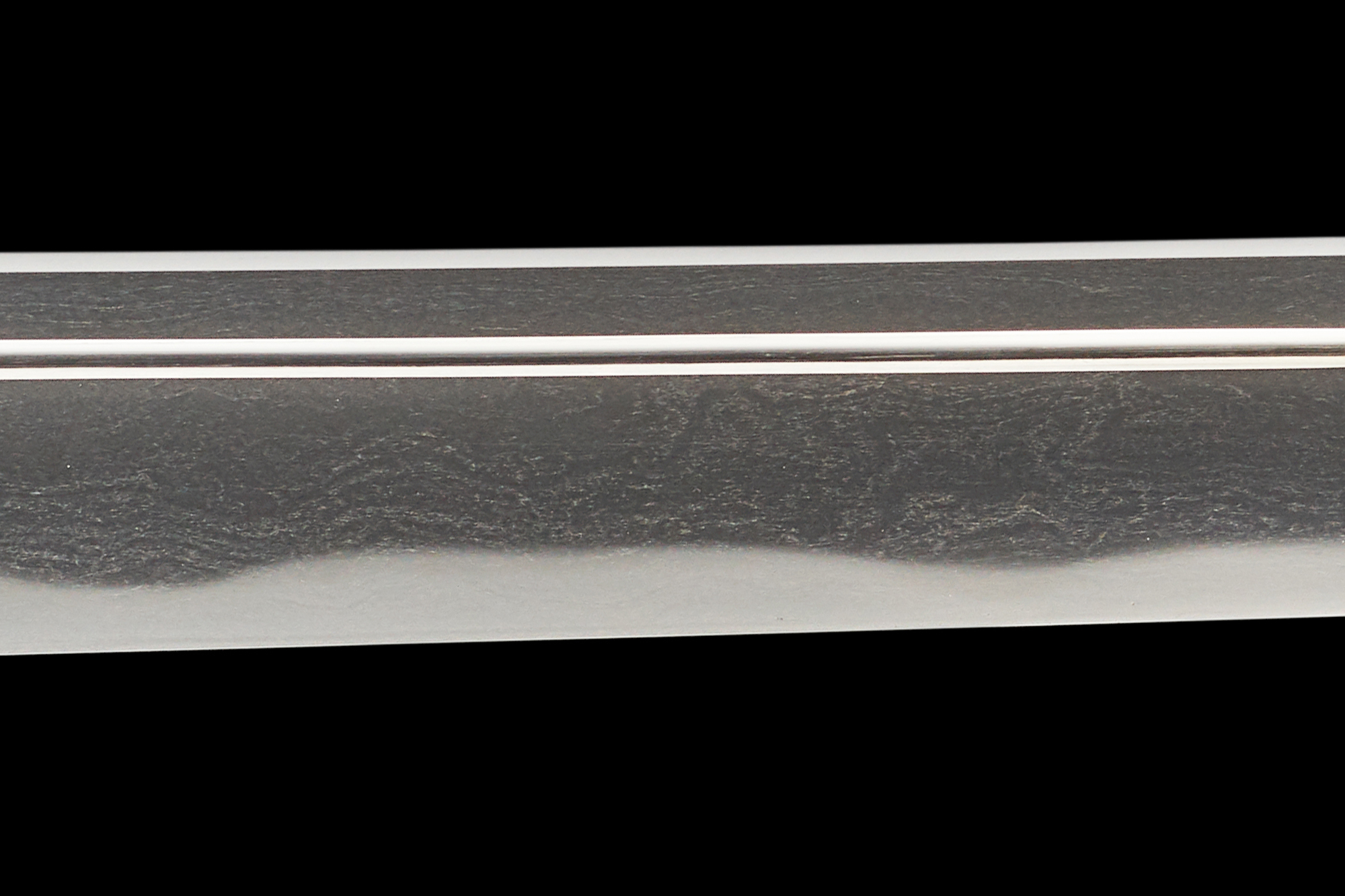

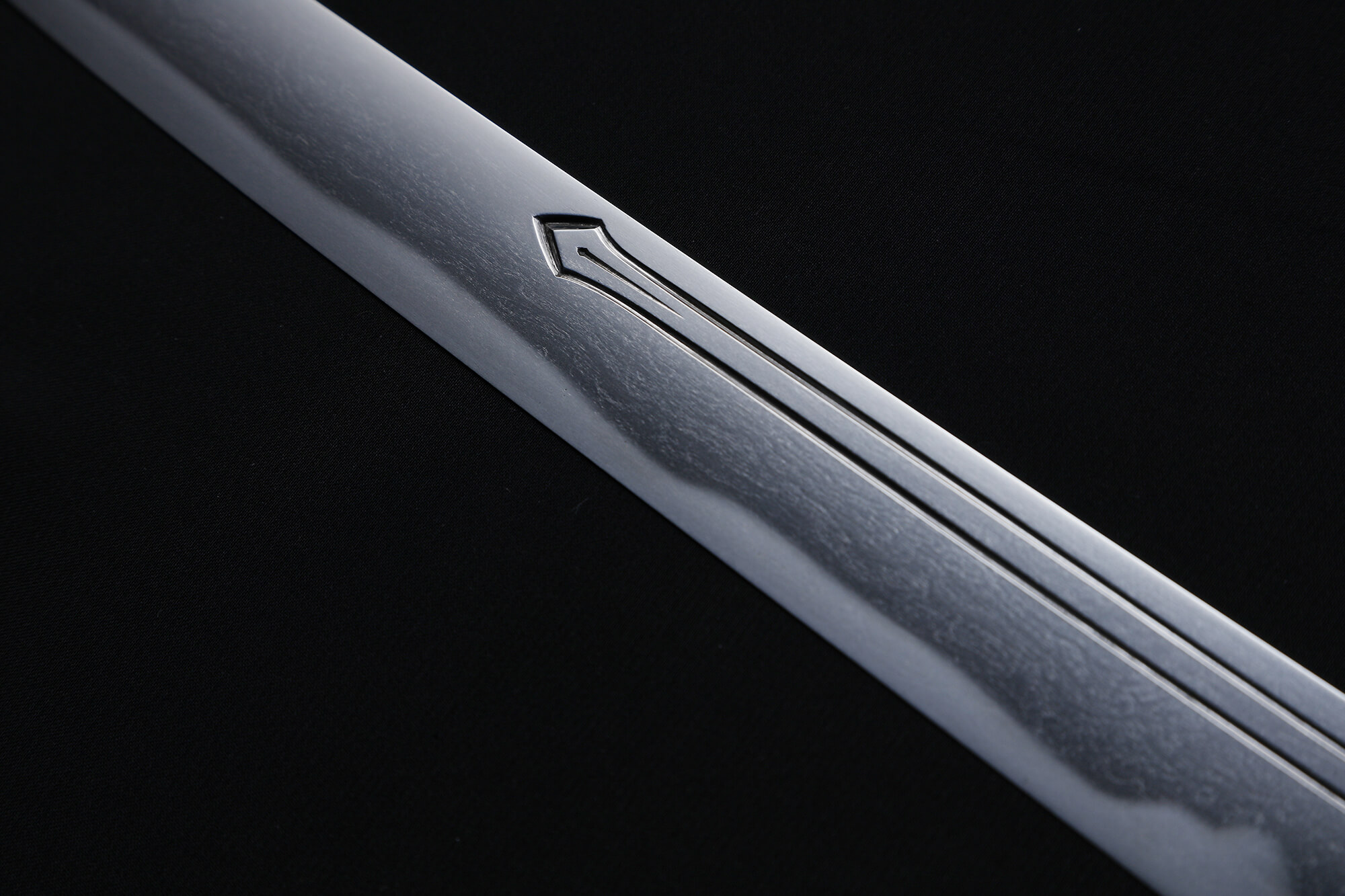

本短刀は平造りの庵棟(いおりむね)で、板目肌(いためはだ)を基調とした鍛え肌はやや白けており、直刃(すぐは)に大湾れ(おおのたれ)が交じった刃文が堂々としたもの。鋒/切先(きっさき)はふくら枯れ、表には素剣の彫刻が、裏には腰樋(こしび)が掻かれているのが特徴的です。茎は村正派特有のタナゴ腹形で、「村正」の銘が入れられています。素剣とは、「不動明王」が持つ剣である三鈷柄剣を簡略化したもののこと。刀身彫刻には、不動明王の加護を得るなど、魔除けの目的として、密教の法具を象った意匠が多く施されています。

作者の村正は、「千子村正」(せんごむらまさ)を始祖とする村正派のひとりで、村正派は鋭い切れ味が特徴とされている一派です。太刀や刀よりも脇差・短刀の遺例が多く、「美濃伝」の作風と「相州伝」の作風を交えた作柄をしています。