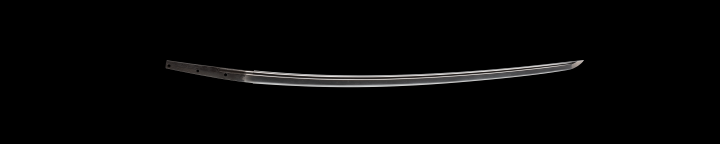

本太刀は、刃長が54.4cm、元幅2.3cm、反り1.7cmの大きさの小太刀で、国宝指定太刀としては最小のサイズです。制作者は、鎌倉時代中期から末期の「来派」を代表する刀工「来国俊」(らいくにとし)。本太刀は、名刀を数多く生み出した来国俊のなかでも特に出来が良いと高く評価されています。

刀身は、鎬造り(しのぎづくり)、庵棟(いおりむね:屋根の形に見える峰/棟)、小鋒/小切先(こきっさき)で、腰反り深い姿であり、刃文は細直刃(ほそすぐは)、茎(なかご)は生ぶ(うぶ:制作当時のまま手が加えられていない茎)の雉子股形(きじももがた)です。

また、鍔(つば)は堅丸型金銅覆輪(かたまるがたこんどうふくりん)となっており、鞘の足間(あしま:太刀を腰に吊るすためにある2つの金具の間)には、「奉寄進金子玄忠[花押]」(きしんたてまつるかねこげんちゅう[かおう])と書かれた朱書きもあります。

本太刀は、1912年(明治45年)2月8日に重要文化財指定となり、1957年(昭和32年)2月19日には、国宝指定となりました。現在は、栃木県日光市にある「二荒山神社」が所蔵しています。