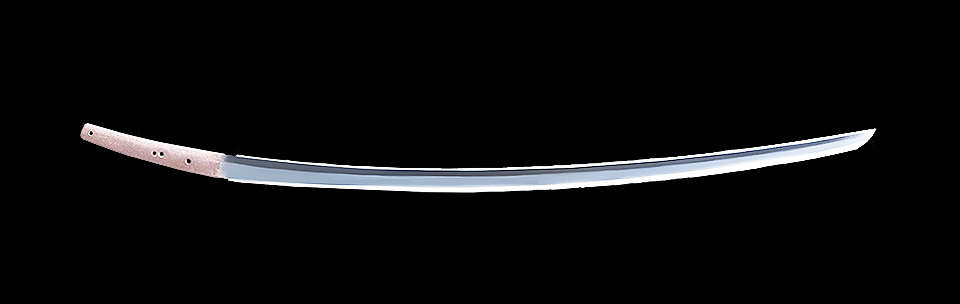

「蜂須賀正恒」は、阿波国「徳島藩」(現在の徳島県)の藩主を代々務めた「蜂須賀家」(はちすかけ)に伝来した刀剣です。本太刀は、どのようにして同家に渡ったかは定かではないですが、同家の始祖「蜂須賀正勝」(はちすかまさかつ)は、「豊臣秀吉」に仕えた武将。

豊臣秀吉が、天下統一を成し遂げるために行なった事業の一環である「四国平定」のあと、阿波一国を付与されたと伝えられています。その後、蜂須賀家は、「関ヶ原の戦い」の際には「徳川家」に与したこともあり、阿波国をそのまま統治しました。

1933年(昭和8年)に「旧国宝」に指定された本太刀は、蜂須賀家より売り出され、個人への譲渡を経由し、現在は「ふくやま美術館」(広島県福山市)に所蔵。1952年(昭和27年)には「新国宝」の指定を受けています。

本太刀を制作したのは、「古備前派」(こびぜんは)の刀工である「正恒」(まさつね)。「友成」(ともなり)と並んで同派を代表する名工であり、その銘振りは多様。同銘の刀工が数人いたと考えられています。

本太刀の茎(なかご)は生ぶ(うぶ)で、その鑢目(やすりめ)が「勝手下がり」であるのが特徴。正恒の作刀の中において、本太刀は、最も古風な趣を示しており、地刃の健全さや銘の鮮明さなどを含め、最高の出来栄えであると評される1振です。