「青海波麒麟螺鈿毛抜形 衛府太刀拵」は、毛抜形(けぬきがた)の目貫(めぬき)を据えた衛府太刀拵で、明治天皇の父である孝明天皇(こうめいてんのう)の注文により作られました。

鞘(さや)は、金梨子地(きんなしじ:金粉を蒔いた漆工芸の技法)の上に青海波(せいがいは:波の紋様)を蒔絵(まきえ:漆工芸の技法。漆を筆に取り図柄を描き、漆が乾かないうちに金や銀の粉を蒔いて固めた物。)で施し、麒麟(きりん)を螺鈿(らでん:貝殻を切り取って嵌め込む工芸技法)で象っています。麒麟は聖人君子が現われると姿を見せると言う、古代中国の想像上の動物です。雄を麒(き)、雌を麟(りん)と呼びます。

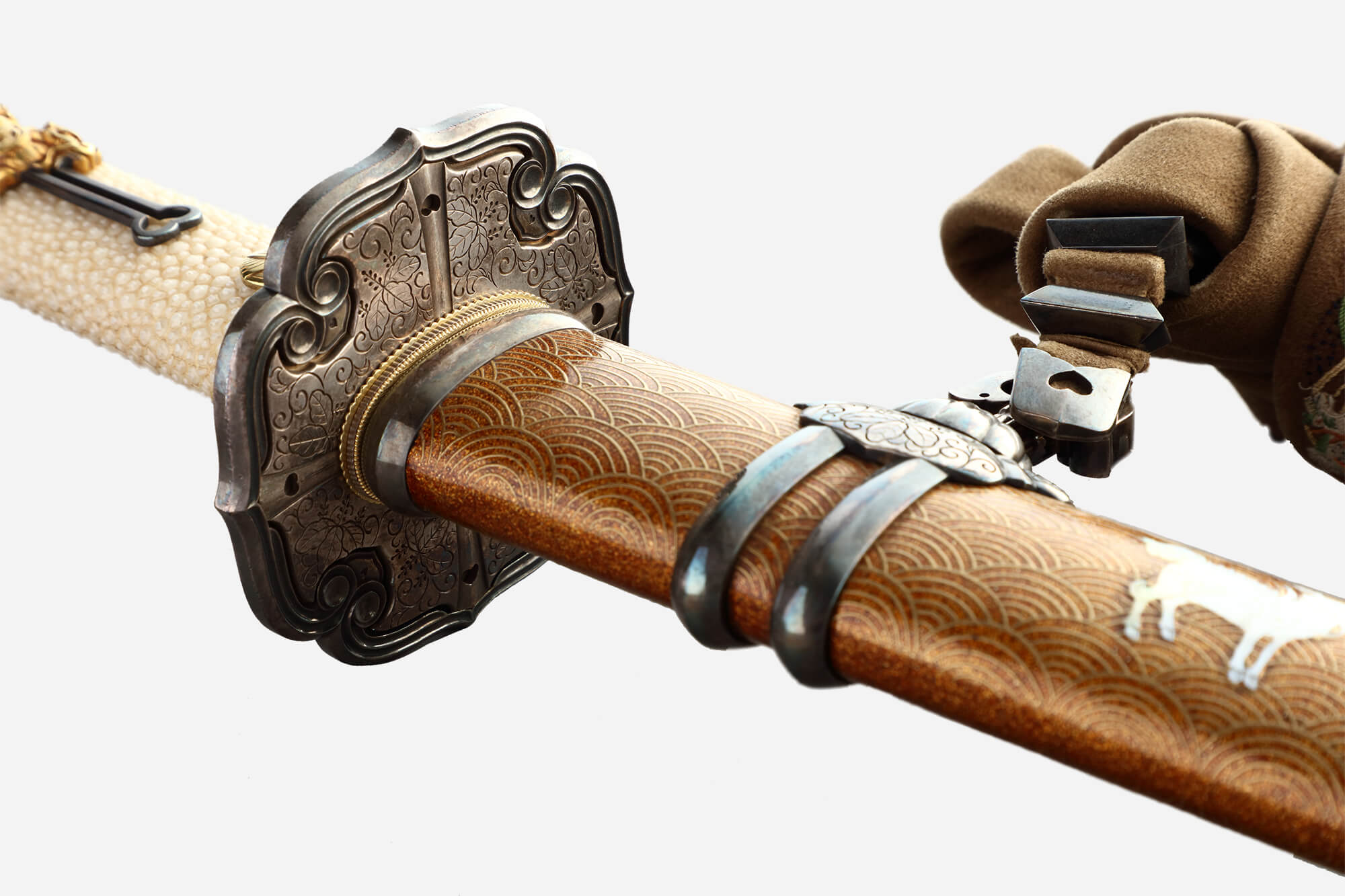

金具はすべて、幕末から明治時代に活躍した金工、後藤一乗(ごとういちじょう)の作品です。目貫は毛抜形麒麟図。葵(あおい)の形をした鍔(つば)には「御釼一式 文久三癸亥年五月日 謹作之 後藤法橋一乗(花押)」の銘が切られ、大切羽(おおせっぱ)、一の足(いちのあし)、二の足(にのあし)の図柄は、唐草模様を加えた五七の桐を毛彫り(金属に毛のような細い線を彫ること)で表現しています。

太刀緒(たちお)と帯執(おびどり)は紫色に染めた韋(なめしがわ)です。柄(つか)は白い鮫皮(さめがわ)を着せ、青海波紋の俵鋲(たわらびょう)で留めています。技術の粋を集めた、精緻な技法が至る所に見られる拵です。

本拵には、鎌倉時代末期から南北朝時代初期に活躍した相州伝の刀工「正宗」(まさむね)が作った「刀 無銘 伝正宗」(かたな むめい でんまさむね)が収められています。