「青貝微塵笛巻塗鞘 半太刀形打刀拵」は能勢氏(のせし)伝来のものです。能勢氏の始まりは平安時代後期。源頼光(みなもとのよりみつ)の玄孫(やしゃご:孫の孫)である源国基(みなもとのくにもと)を祖とし、摂津国(せっつのくに:現在の大阪府)能勢郡を治めた一族です。キリシタンであったとも言われ、能勢家の家紋には久留子(くるす:十字架)を象った「切竹矢筈十字」(きりたけやはずじゅうじ)があり、本拵の鍔(つば)にも施されています。

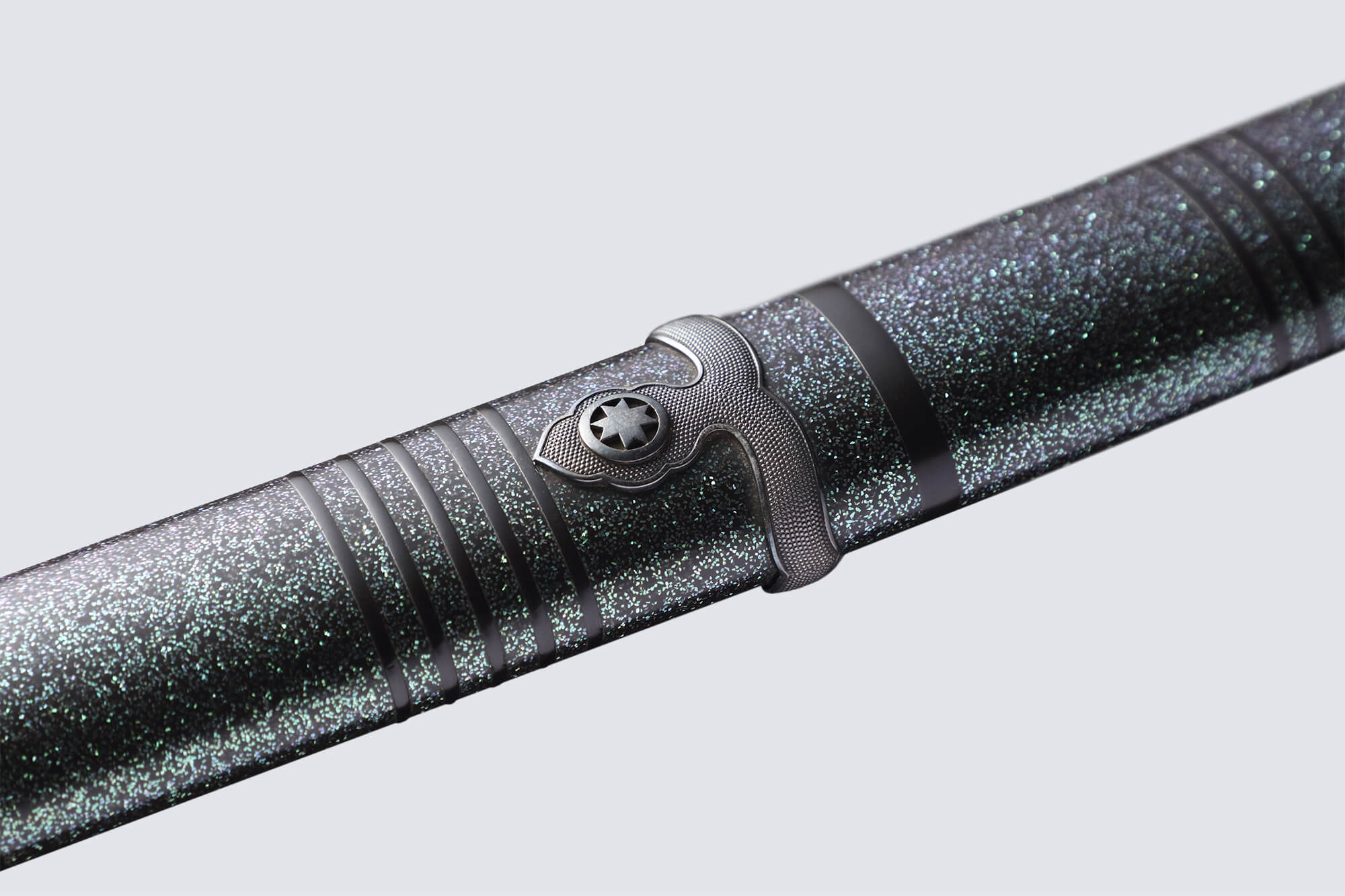

本拵の鞘(さや)は、青貝微塵塗(あおがいみじんぬり)に笛巻塗(ふえまきぬり)を重ねています。青貝微塵塗は、蠟瀬漆(ろせうるし:研ぎ出し蒔絵[まきえ]用の漆)を塗り、漆が半渇き状態の上にアワビなどの貝殻を細かく砕いた物を粉筒で蒔き、乾燥後に蠟色漆(ろいろうるし:油分を含まない漆。艶がある漆)を上塗りして、炭で研き出して仕上げる手法。笛巻塗は段々に間隔を空けて巻いた黒い模様の部分です。竹笛の節に似ているため、笛巻塗と呼ばれています。

半太刀(はんだち)とは、打刀(うちがたな)用の拵でありながら、太刀様式の刀装具(とうそうぐ)が取り付けられているもの。普段は帯刀(たいとう:刃を上にして腰に差して装備すること)し、甲冑(鎧兜)(かっちゅう)を着用した際には佩刀(はいとう:刃が下に来るよう、腰に吊るして装備すること)することができます。