「刀 銘 以南蛮鉄於武州江戸康継[二代]」を作った2代康継(やすつぐ)は初代康継の長男で、名は下坂市之丞、初銘は「康次」。康継家は、初代が徳川家康(とくがわいえやす)より「康」の字を賜り、さらに徳川家の家紋である三葉葵紋(みつばあおいもん)を茎(なかご)に切ることを許された刀匠です。

父の没後に2代目を継いで幕府の御用鍛冶となり、2代将軍・徳川秀忠(とくがわひでただ)より江戸詰めを命じられ、神田・紺屋町に住み、鍛刀しました。徳川秀忠は2代康継を重用(ちょうよう)し、小納戸(こなんど:将軍の側近職。日常の細務を司った)として、鷹狩りや大坂冬の陣・夏の陣まで将軍のお供をさせています。

また、2代康継は、旗本の阿部四郎五郎(あべしろうごろう)や水野十郎左衛門(みずのじゅうろうざえもん)と親交があり、六方(ろっぽう:かぶき者。派手な服装で徒党を組むならず者。)として有名でしたが、作刀の技量においては、幕末・明治まで12代続く康継の内で、初代に次ぐ名手です。

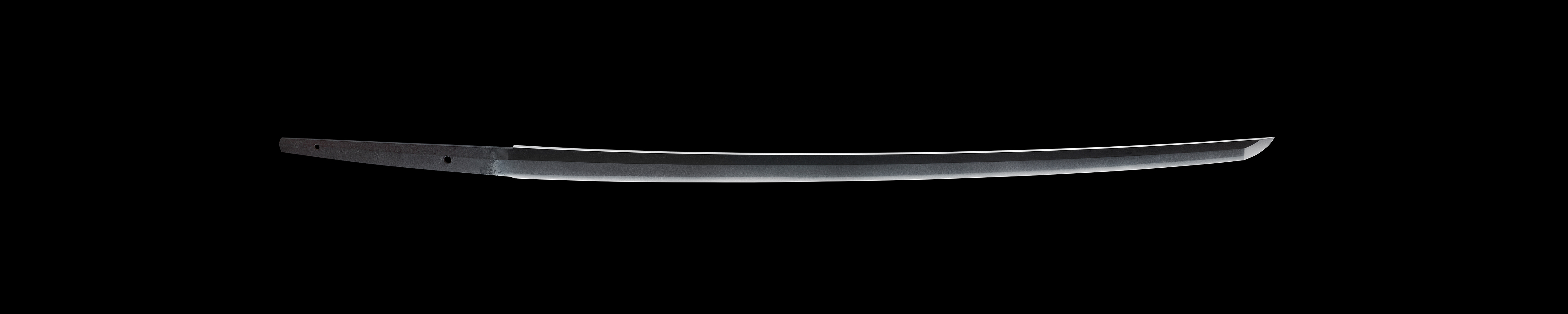

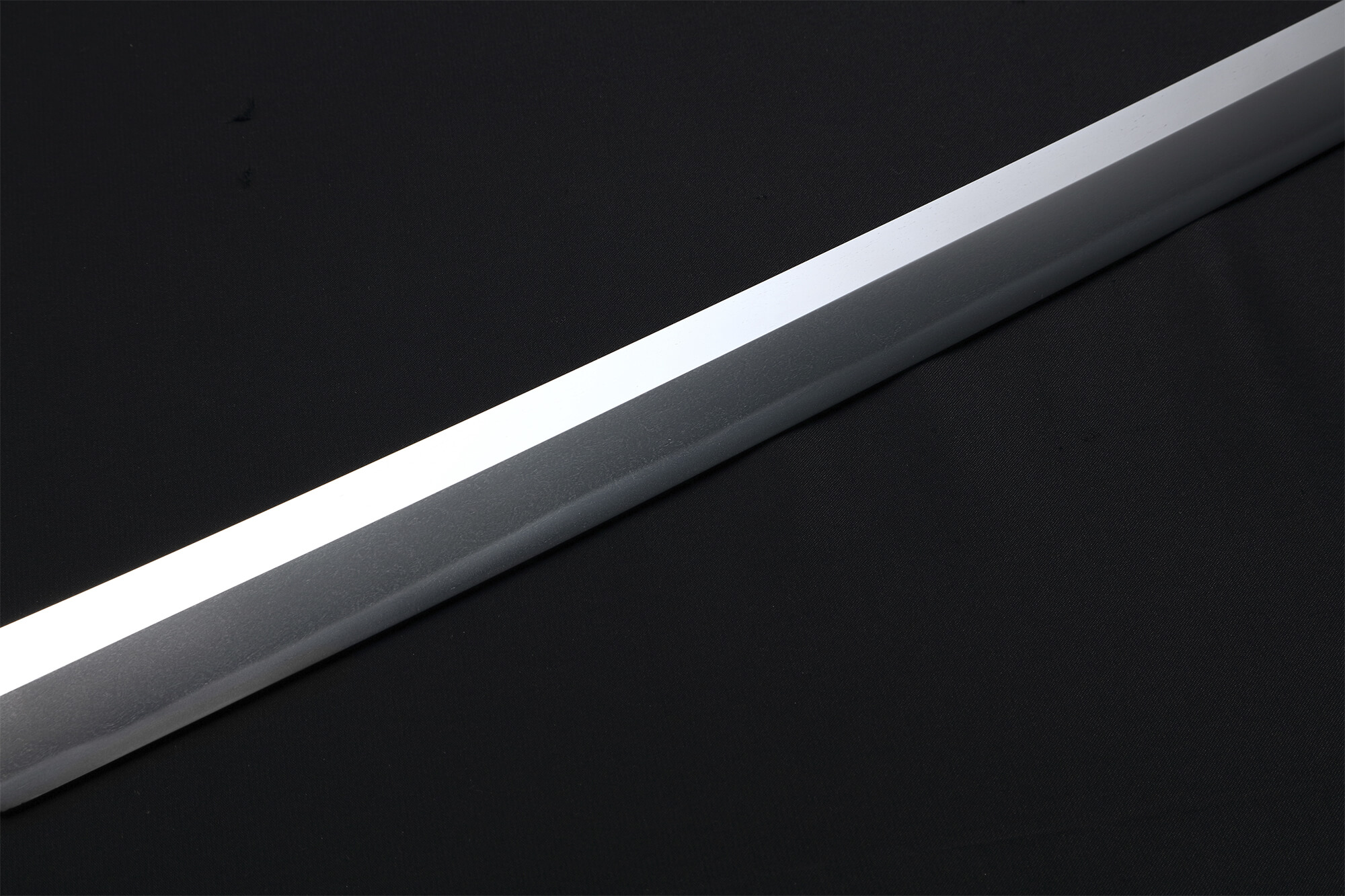

作風は、反り浅く、重ねの厚い、身幅(みはば)が広く豪壮な姿で、焼幅の広い湾れ(のたれ)や互の目(ぐのめ)風の沸足(にえあし)が入った刃文(はもん)が多く見られます。