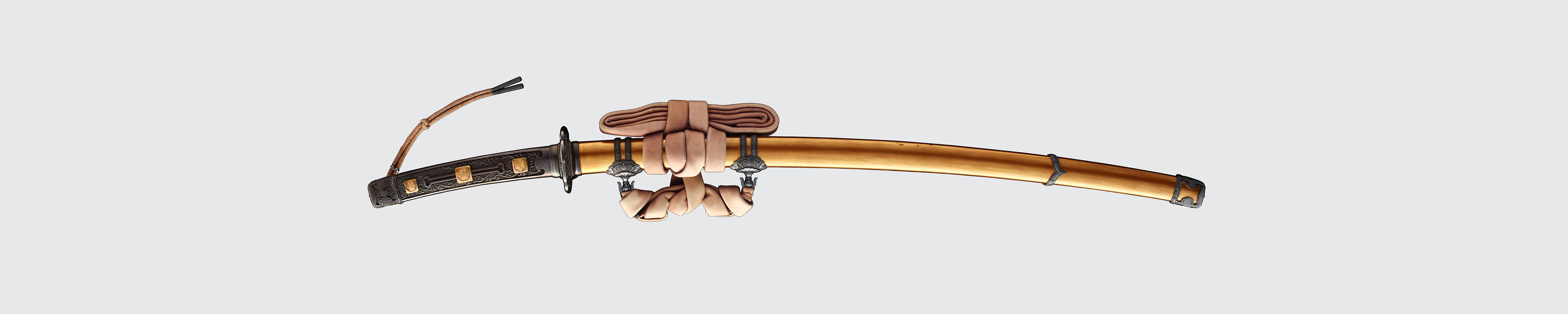

「金沃懸地鞘 毛抜形太刀拵 大切羽付鍔(切付銘)表兼吉 兼吉」は、伊予国新居郡(いよのくににいぐん:現在の愛媛県西条市周辺)を治めていた西条松平家(さいじょうまつだいらけ)に伝来した毛抜形太刀拵(けぬきがたたちこしらえ)です。西条松平家は、紀州藩(きしゅうはん:現在の和歌山県)徳川家の分家に当たります。

毛抜形太刀とは平安時代中期頃に登場した太刀で、柄(つか)と刀身(とうしん)がいずれも鉄製で一体化していたため、柄に装飾をかねた毛抜形の透かしを入れ、重量を軽減していました。元来は衛府(えふ:皇居周辺の警備や天皇の護衛を任務とする組織)の武官が佩刀(はいとう)する太刀で、衛府太刀拵とも呼ばれます。平安末期以降は柄と刀身が分離され、透かしではなく、毛抜形の飾り目貫(めぬき)を据えるようになり、儀仗(ぎじょう)用の太刀となりました。

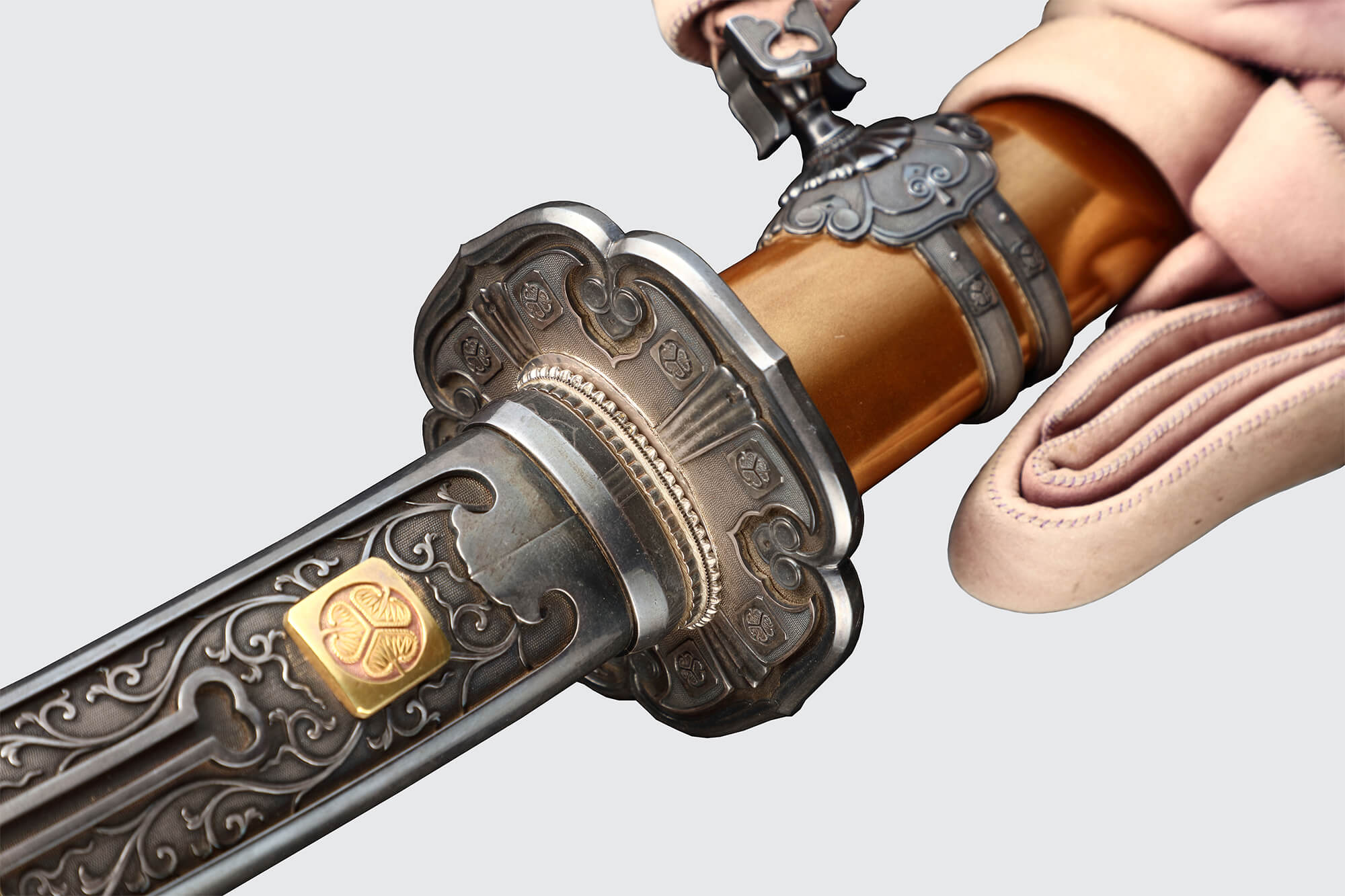

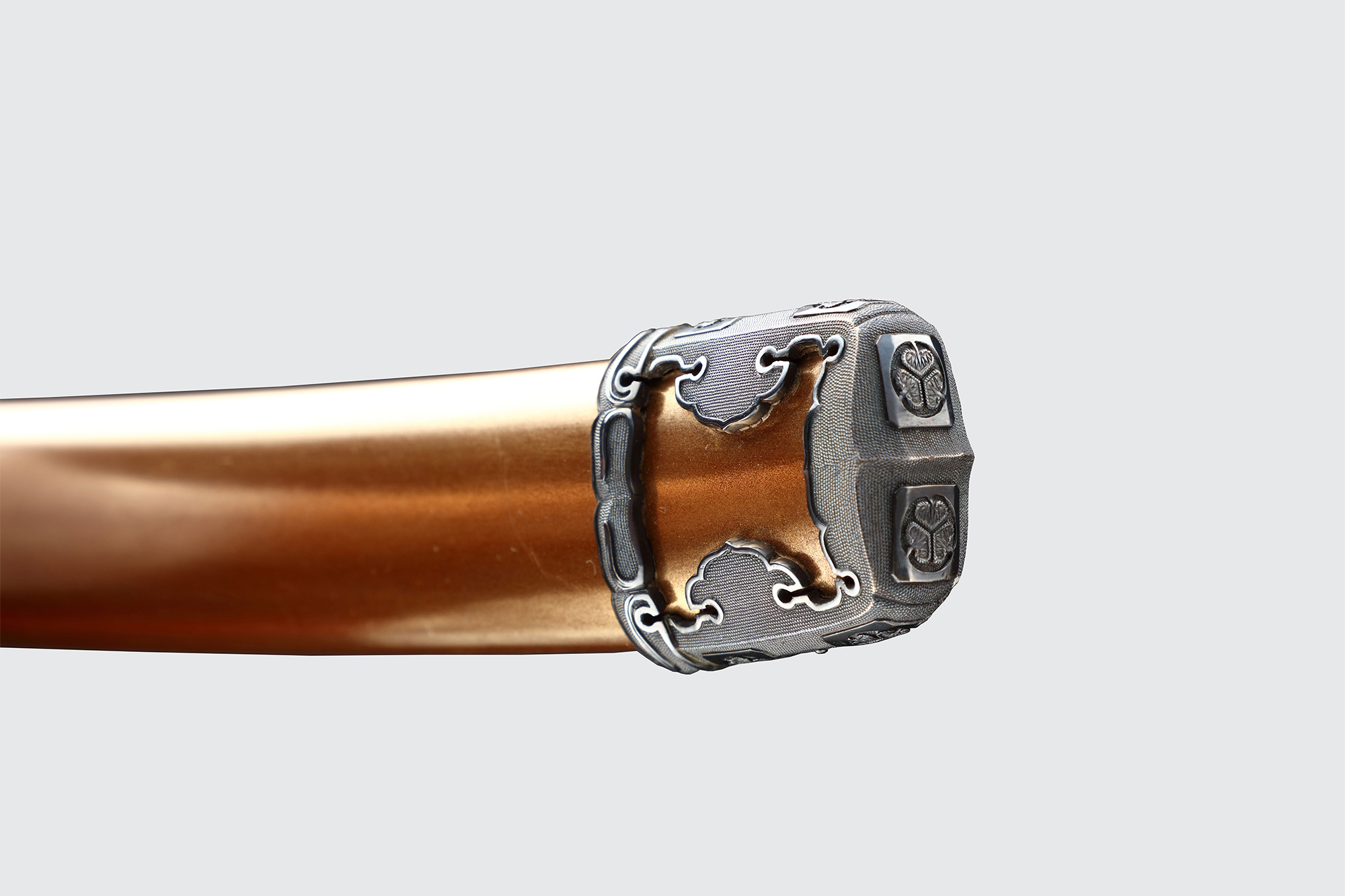

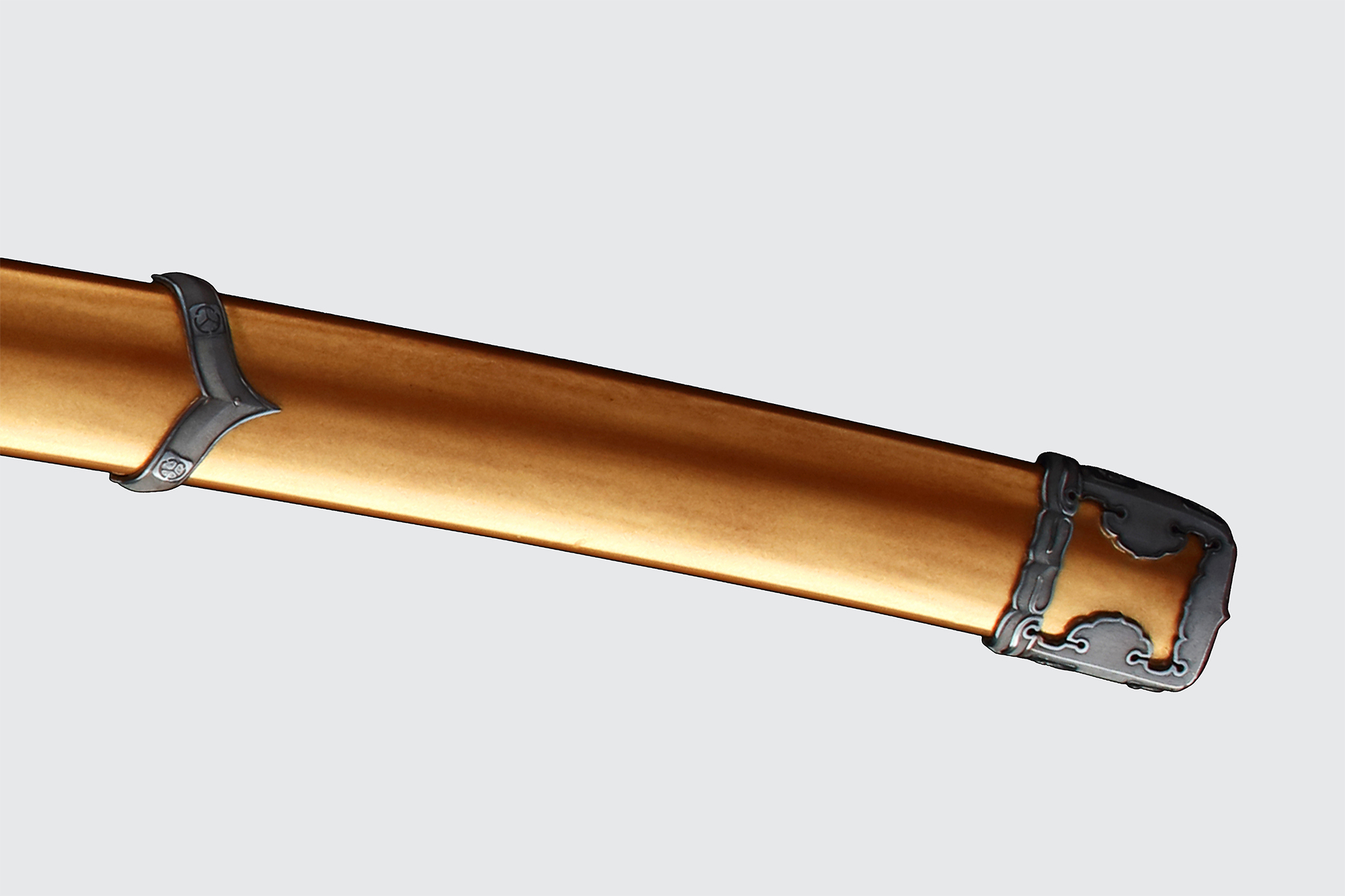

本太刀拵の鍔(つば)と金具は、銀の魚々子地(ななこじ:金具に鏨[たがね]で細かく粒を打ち込む技法)に隅切り鉄砲角(すみきりてっぽうかく)の三つ葉葵紋が高彫(たかぼり)されています。目貫は金の魚々子地に同様の家紋を容彫(かたぼり)。鞘(さや)は全面を金沃懸地(きんいかけじ:漆工芸の技法である蒔絵[まきえ]の一種)とした優美で上品な拵です。