「御伽草子」(おとぎぞうし)は、室町時代から江戸時代初期にかけて成立した短編物語です。

物語の数はおよそ300編にものぼり、写本や絵巻物など様々な形で伝わってきましたが、江戸時代に、大阪の「渋川清右衛門」(しぶかわせいえもん)がそのうちの23編を集めた物を「御伽文庫」と名付けて発行しました。

その作品を「御伽草子」と呼んだことから、この呼称が定着したのです。子ども向けの内容であり、教訓的、啓蒙的な空想の物語が多く残っています。

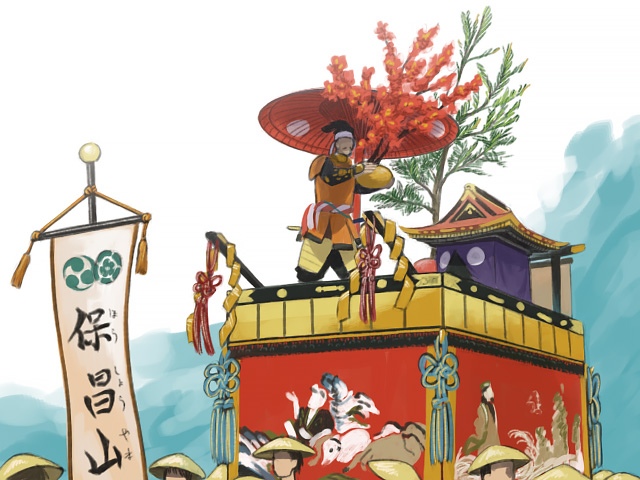

御伽文庫には、日本の昔話として有名な「浦島太郎」や「一寸法師」も収録されていますが、それらとともに収められているのが、藤原保昌が登場する「酒呑童子」の話です。「酒呑童子」は現代でも、日本を代表する鬼退治の物語として絵本になり語り継がれています。

物語の名前にある酒呑童子は、丹波国(京都府中部、兵庫県北東部、大阪府北部)の大江山(京都府北西部)に住んでいた、大きく強い鬼の名前でした。

酒呑童子は、都にきては容姿端麗な若い女性をさらっていくので、人々は嘆き悲しむ日々を送ります。そんななか、帝の寵愛を受けている池田中納言国賢(いけだのちゅうなごんくにたか)の姫が、夜中に突然いなくなってしまいました。

池田中納言国賢が陰陽師(おんみょうじ)である「安倍晴明」(あべのせいめい)に依頼し、七日七晩祈祷を行なって占ってもらったところ、「姫は大江山にいます。今はまだ、命に別状はありません。姫はきっと帰ってくるでしょう」と言われました。池田中納言国賢は、鬼の所在を帝に報告しましたが、他の大臣達も集まり意見がまとまりません。

ある大臣がこう言いました。

「嵯峨天皇[さがてんのう]の御代にも、同じようなことがありました。当時は弘法大師[こうぼうだいし:空海]が祈願して鬼を封じましたが、今はそのように霊験[れいげん/れいけん:人の祈請に応じて神仏などが示す霊妙不可思議な力]あらたかな僧はいません。ここは、鬼も恐れる勇猛な武将である源頼光[みなもとのよりみつ]を遣わせて攻めるといいでしょう」。

そうして源頼光をはじめ、藤原保昌、「碓井貞光」(うすいさだみつ)、「卜部季武」(うらべのすえたけ)、「渡辺綱」(わたなべのつな)、「坂田公時」(さかたのきんとき)と言う6人の武将が集められました。

源頼光達は、鬼に気付かれないよう山伏(やまぶし:山野に寝起きする修行僧)に変装し、甲冑や刀剣は背中の笈(おい:山伏が背負う箱)に隠して大江山に向かいます。

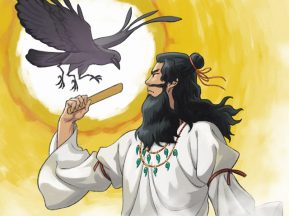

道中、源頼光達は3人の老人に出会うのですが、その者達も酒呑童子に妻子をさらわれ、敵を取りたいと願っていたのです。

老人達は道案内を引き受け、さらに鬼を酔わせる毒酒を持たせてくれました。川にさしかかったところで、今度は血の付いた着物を洗うひとりの娘に出会いました。

それは酒呑童子に捕らえられた娘で、鬼に食べられた他の娘の服を洗いながら、明日は我が身と怯えていたのでした。源頼光達が鬼退治にきたことを伝えると、娘はみずから鬼のいる場所を教え、「酒呑童子はいつも酒を飲むので、酔って寝ているところを見計らえば、きっと鬼は討たれるでしょう」と言いました。

ついに門の前まで来た源頼光達は、道に迷った山伏のふりをして扉を叩きます。何も知らない酒呑童子とその子分は、「この山伏達を油断させて食べてやろう」と目論み、屋敷に招き入れて酒や肉を振る舞い、女達を従わせて、もてなしました。

源頼光はその厚意の礼にと、持参した毒酒を振る舞います。酒を酌み交わすうちに、酒呑童子はこの山伏達が都で名を馳せる源頼光達に似ていることに気が付きますが、源頼光は上手くごまかして、さらに酒を勧めたため、酒呑童子達は酔いつぶれて寝てしまいました。

源頼光達は、鉄の鎖で酒呑童子の手足を柱に繋ぎ止めて討ち取り、池田中納言国賢の姫も無事に都へ帰ることができました。

武士文化から生まれた昔話御伽草子をはじめとした昔の文学についてご紹介します。