江戸時代の城や家屋は、城壁や塀などの高い障害物に囲まれていました。

そのため、侵入には高所に登ることが必須。城壁や塀を安全かつ確実に乗り越えるために用いられた忍具を「登器」と呼びました。登器の代表的な物には「梯子」(はしご)と「打鉤」(うちかぎ)があります。

梯子に関しては、現代でも使われている高所に登る道具として最も一般的な物です。しかし、梯子を抱えての移動は、周囲の人間にこれから高所に登ることが一目で知られてしまうデメリットがありました。そのため、忍者は梯子に工夫を凝らすことで忍具として使用します。

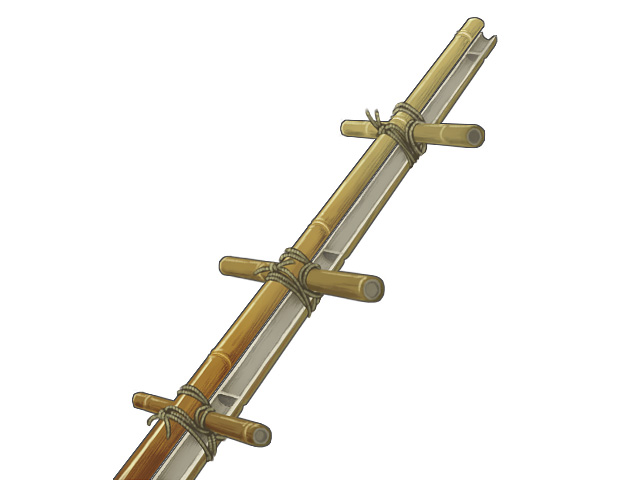

そのひとつが「結梯」(ゆいはしご)です。結梯は2本の長い竹と複数の短い木を持ち歩き、侵入時にその場で梯子を組み上げる忍具。長い竹は竹竿に、短い木は薪などにカモフラージュすることができ、梯子を持っていることを隠して侵入先まで持ち運ぶことができました。

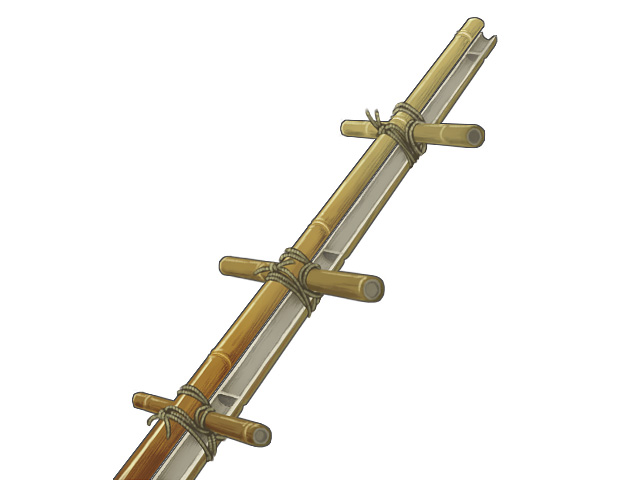

結梯をさらに簡易的にして持ち運びを容易にしたのが「飛梯」(とびはしご)です。飛梯は1本の長い竹に横桟(足場となる木)を固定して使用しました。地面と壁に固定する箇所が1ヵ所となってしまいますが、簡易的な梯子としては十分使用することは可能だったと言われています。

結梯

飛梯

なお、長い竹を持ち運ぶことが難しい場合には「巻梯」(まきはしご)が用いられました。巻梯は縄に足場の木を固定した物です。

巻梯は先端の輪の部分を高所に引っ掛けて使用していましたが、より高所に固定をしやすくするために、先端を鉤(かぎ)にした「鉤梯」(かぎはしご)と呼ばれる巻梯も使用していました。

梯子以外に登器としてよく使われた打鉤は、鉤の付いた熊手のような忍具です。

巻梯

鉤梯

打鉤を手に持ち、鉄製の鉤を壁に打ち込み、そこを手がかりとして高所に登りました。鉤を用いた登器には、縄の先端に取り付けた鉤を高所に投げ引っ掛けて、縄を掴んで登っていく「鉤縄」(かぎなわ)もありました。

打鉤や鉤縄は、梯子に比べてコンパクトで懐に入れて持ち運ぶことが可能でした、また緊急時には鋭利な鉤部分を用いて武器として使用することもでき、幅広い用途に使える忍具として忍者にとても好まれたのです。

打鉤

鉤縄

その他にも鎹(かすがい)や苦無(くない)などの別の用途がある忍具も登器として使用しています。鎹は、コの字型の忍具で元々は戸や襖(ふすま)が開かないように固定して、部屋の中の探索に集中するためや、追手から逃げる際に時間稼ぎをするために用いていました。また、金属製のため壁や木などに打ち込むことができ、足場や手がかりとして高所に登るための登器としても使用していたと言われています。

苦無は忍者が用いた万能ナイフのような刃物。物や敵を切ったり、手裏剣のように投げたりするなど幅広い用途がありました。こちらも壁などに打ち込み足場や手がかりにする登器としても用いられていたと言われています。

苦無

鎹