本打刀は、「来国光」(らいくにみつ)の作と鑑定された1振。来国光は、鎌倉時代末期から南北朝時代の山城国(現在の京都府)で活躍した来派(らいは)の刀工で、父とされる「来国俊」(らいくにとし)と並んで高く評価されます。

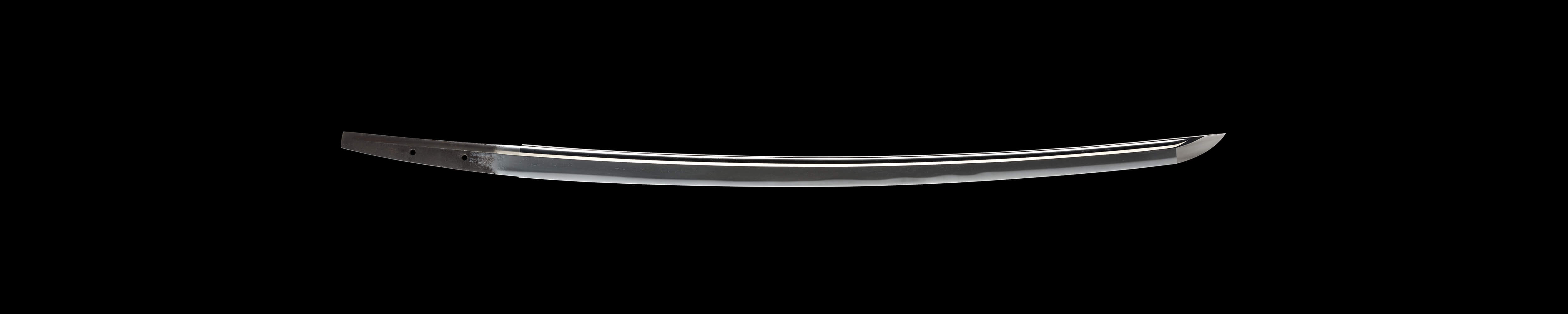

本打刀は、来派の特徴であるよく練れた地鉄(じがね)と、元先の身幅の差が少なく大鋒/大切先(おおきっさき)が伸びた、鎌倉時代末期から南北朝時代の時代特有の豪壮な姿を併せ持っています。1992年(平成4年)2月19日、特別重要刀剣に指定されました。

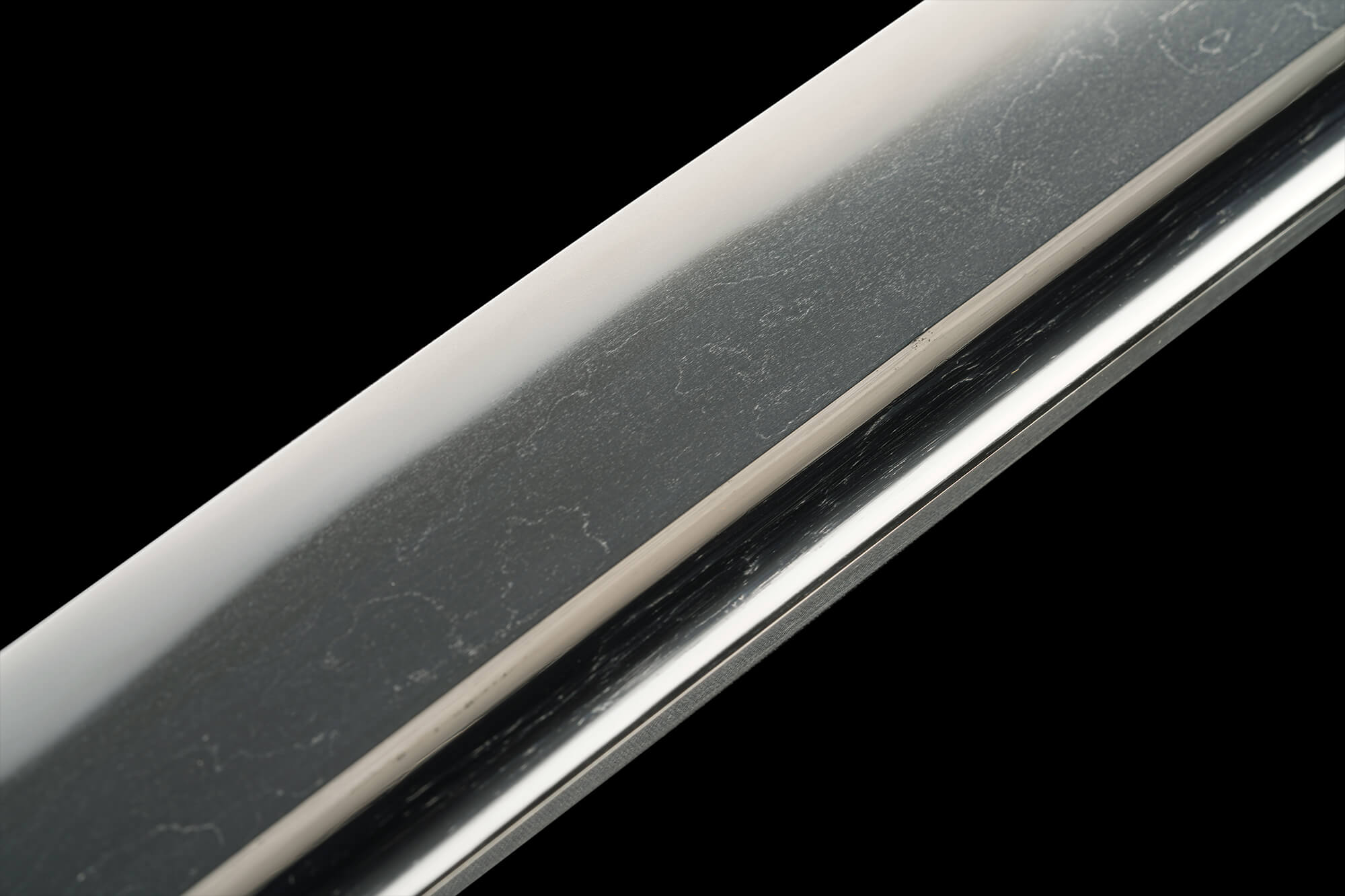

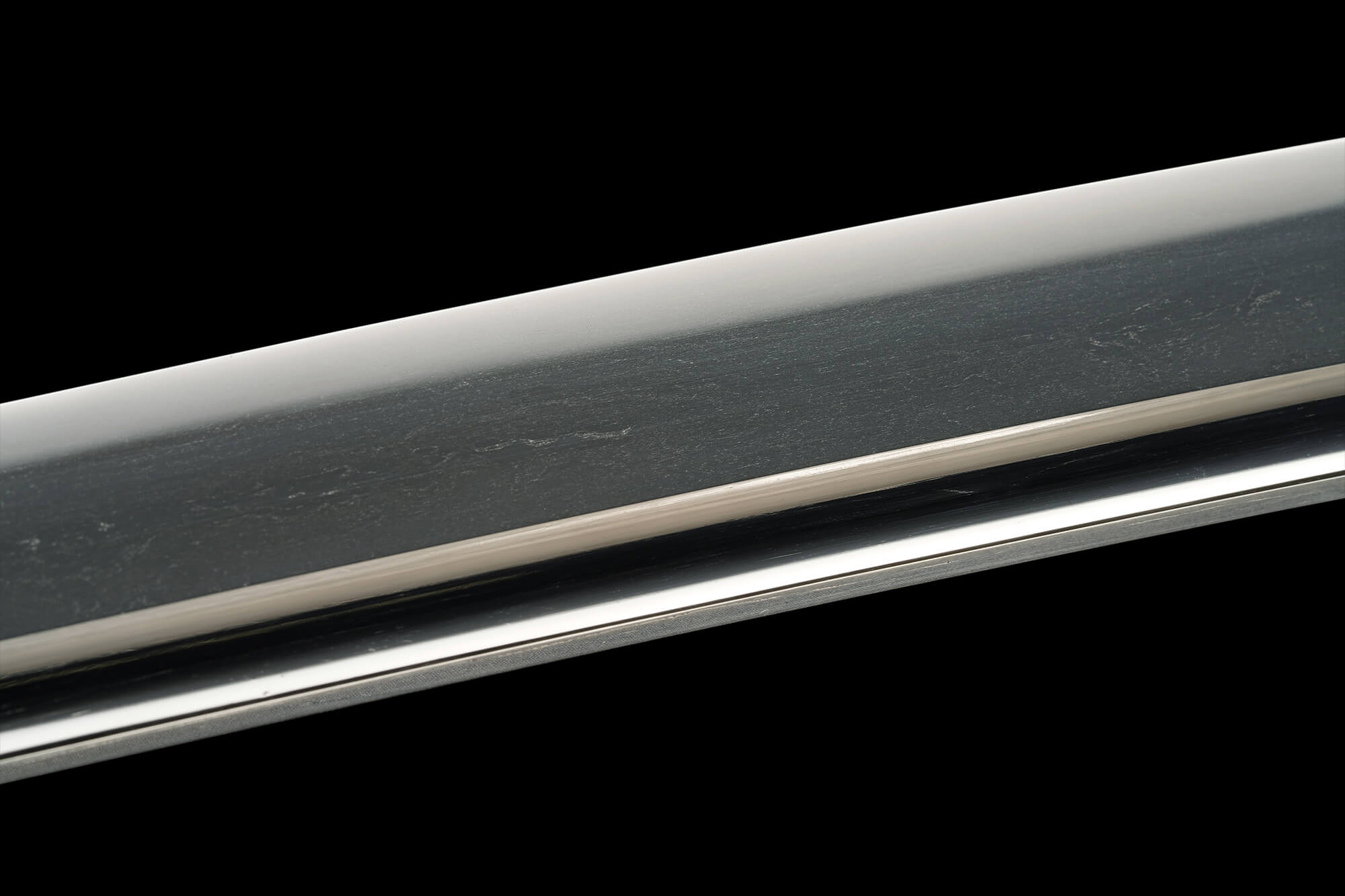

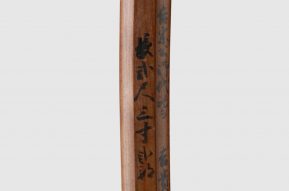

本打刀は鎬造りで庵棟(いおりむね)、鎬には棒樋(ぼうひ)を掻流し(かきながし)、茎(なかご)は大磨上げ(おおすりあげ)無銘で鑢目(やすりめ)は勝手下り(かってくだり)、先は切り。鍛肌は板目(いため)に大板目と流れごころの肌が立ち、地沸(じにえ)が厚く付き、沸映り(にえうつり)が立ちます。

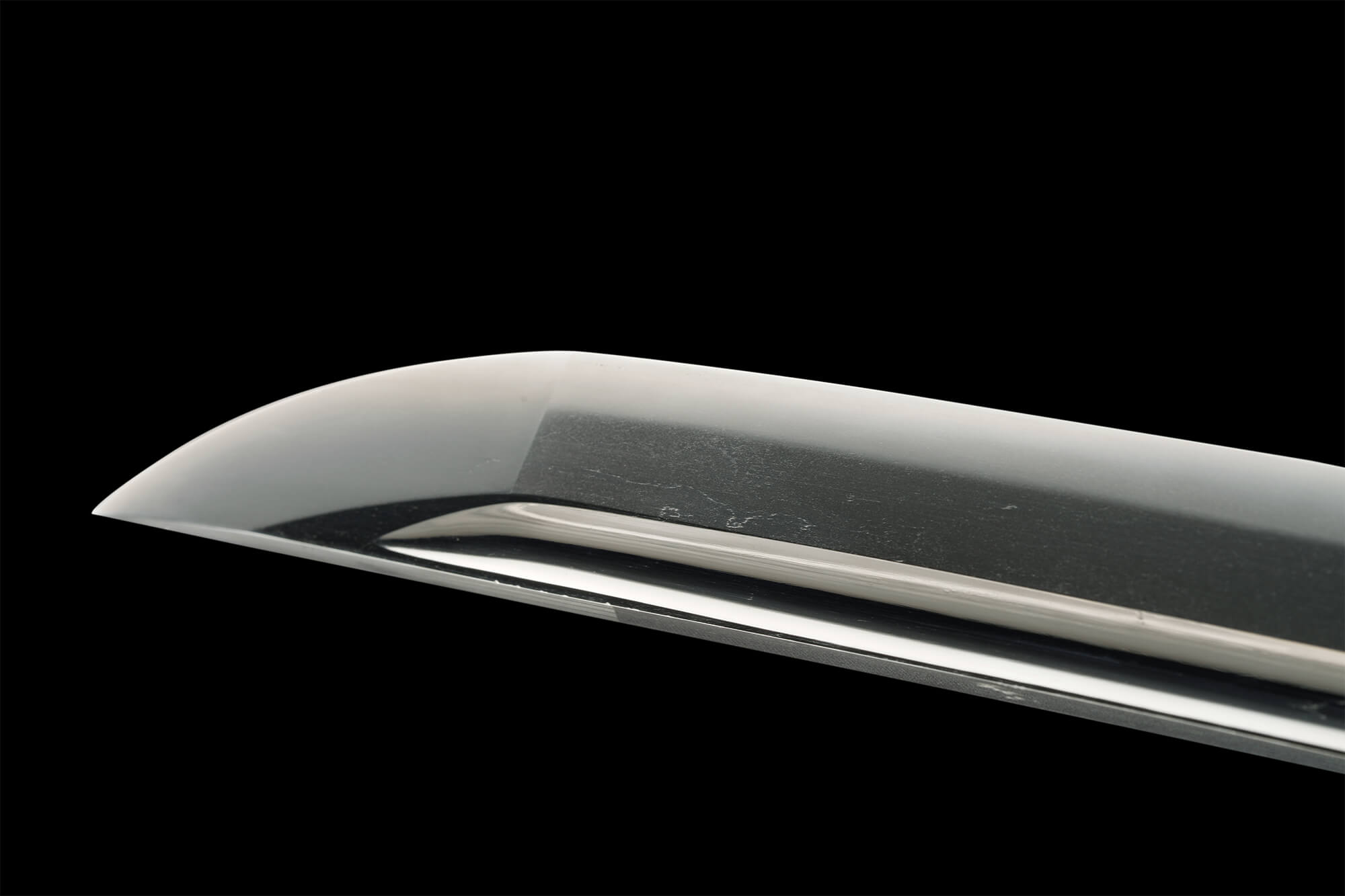

刃文は小互の目(こぐのめ)や小丁子(こちょうじ)などが交じる直刃(すぐは)調で、刃中には足(あし)と葉(よう)が盛んに入ります。匂(におい)は深く明るく、小沸(こにえ)厚く付き、帽子(ぼうし)はわずかに乱れ込み、先は小丸(こまる)風に掃きかけます。

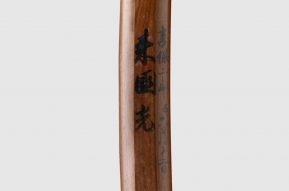

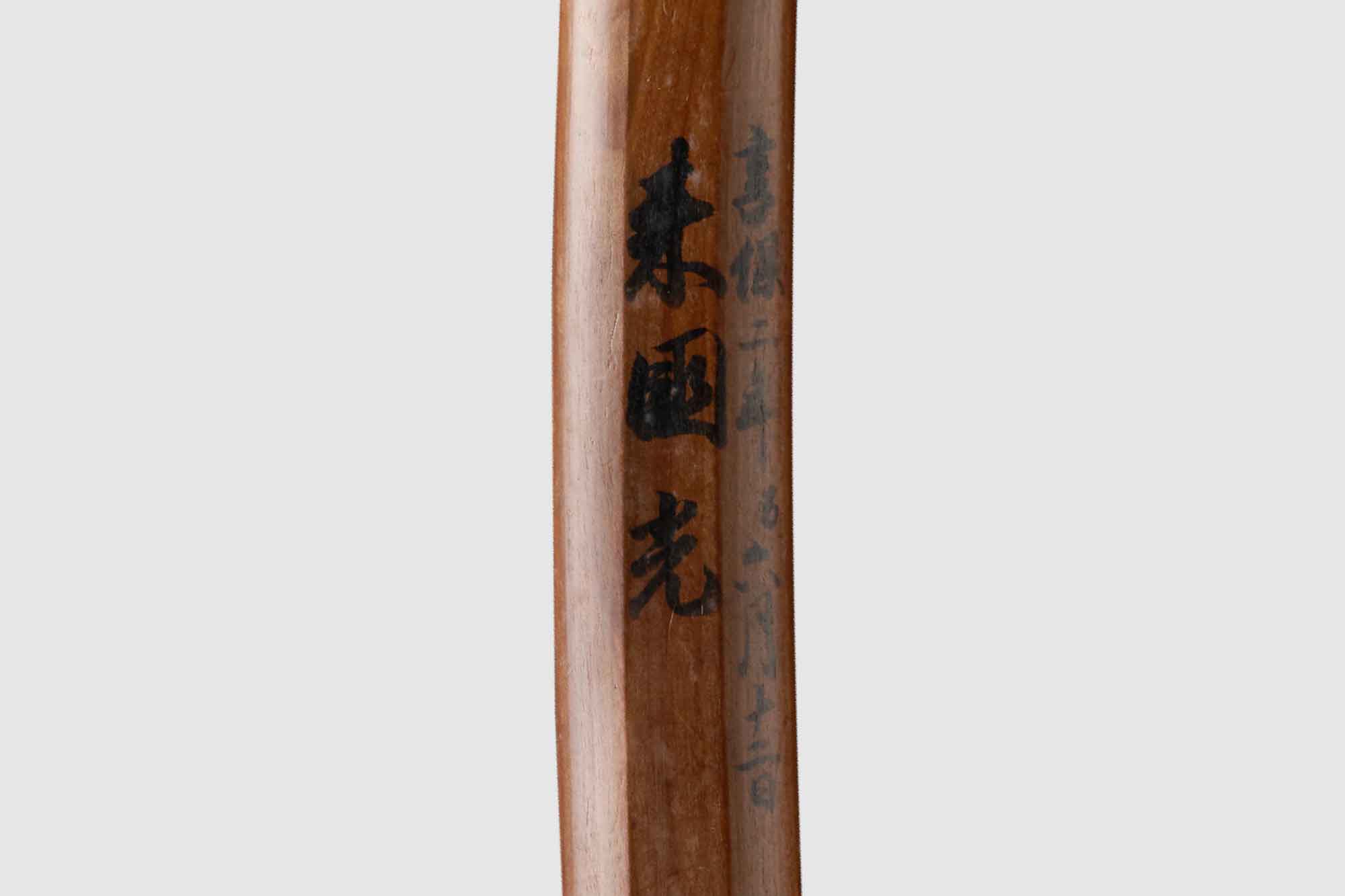

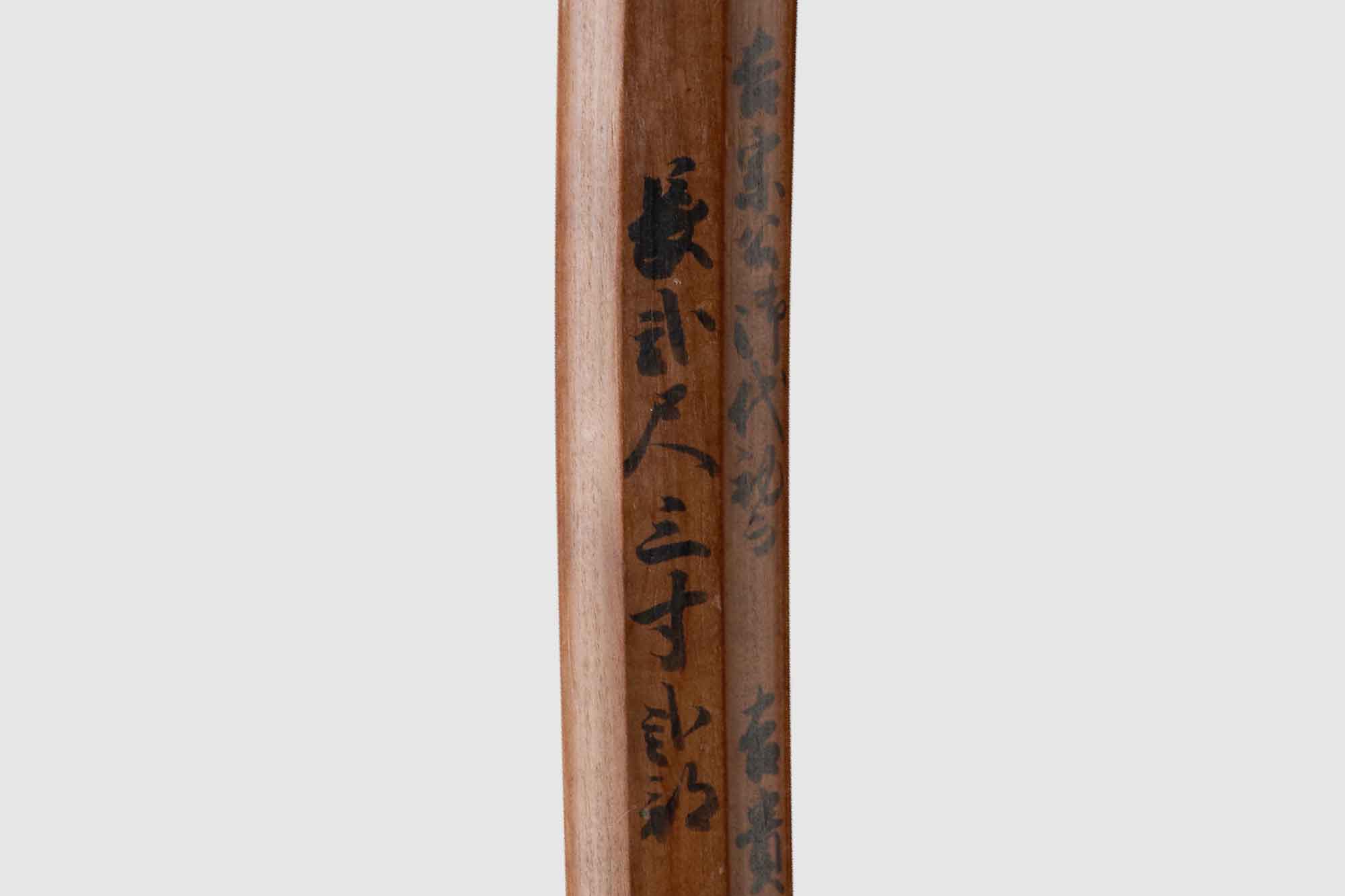

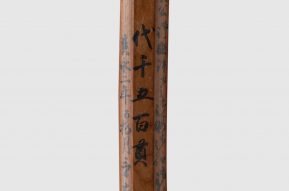

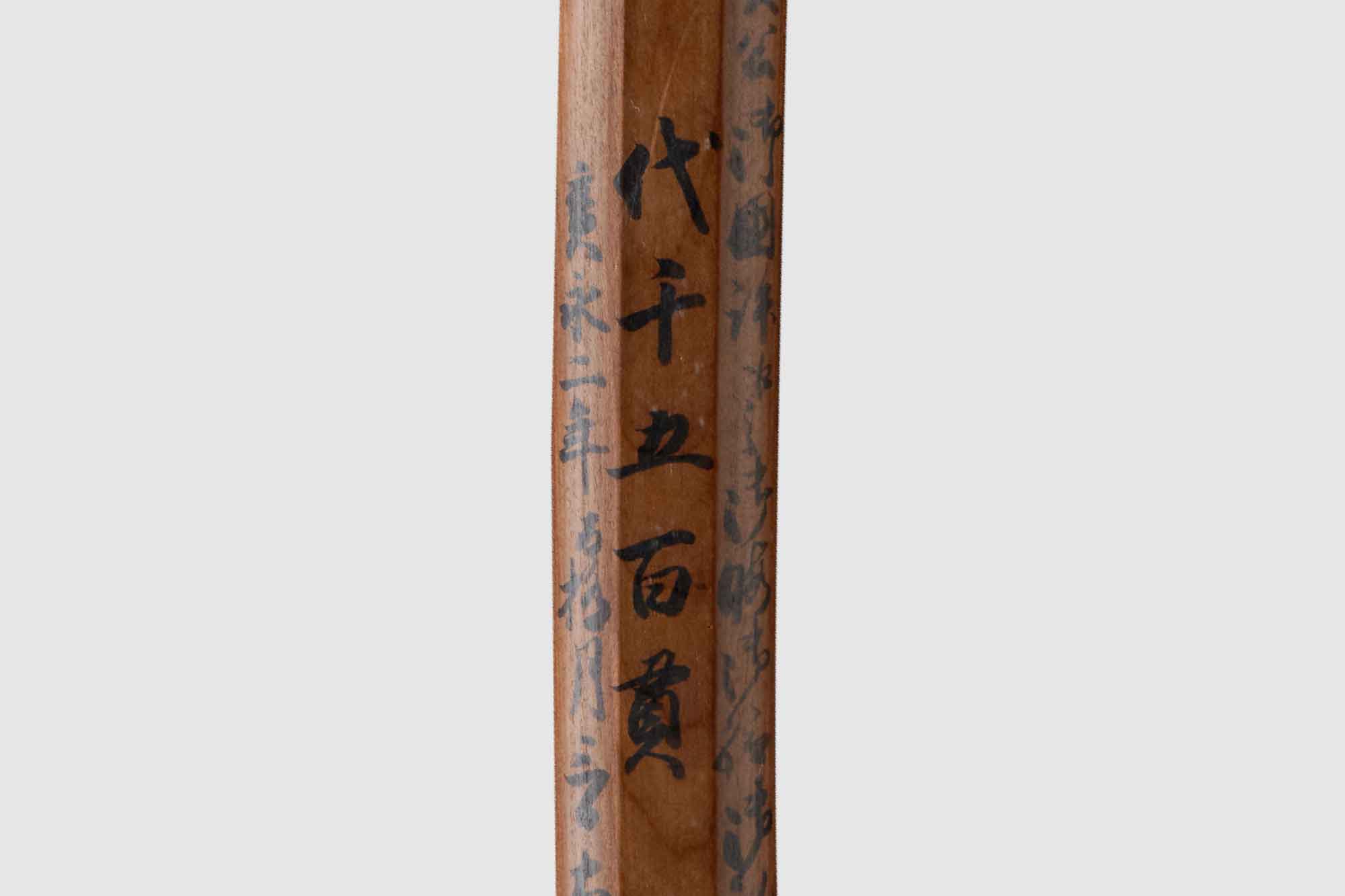

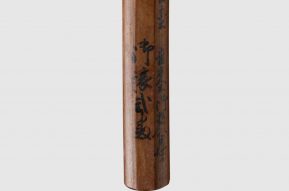

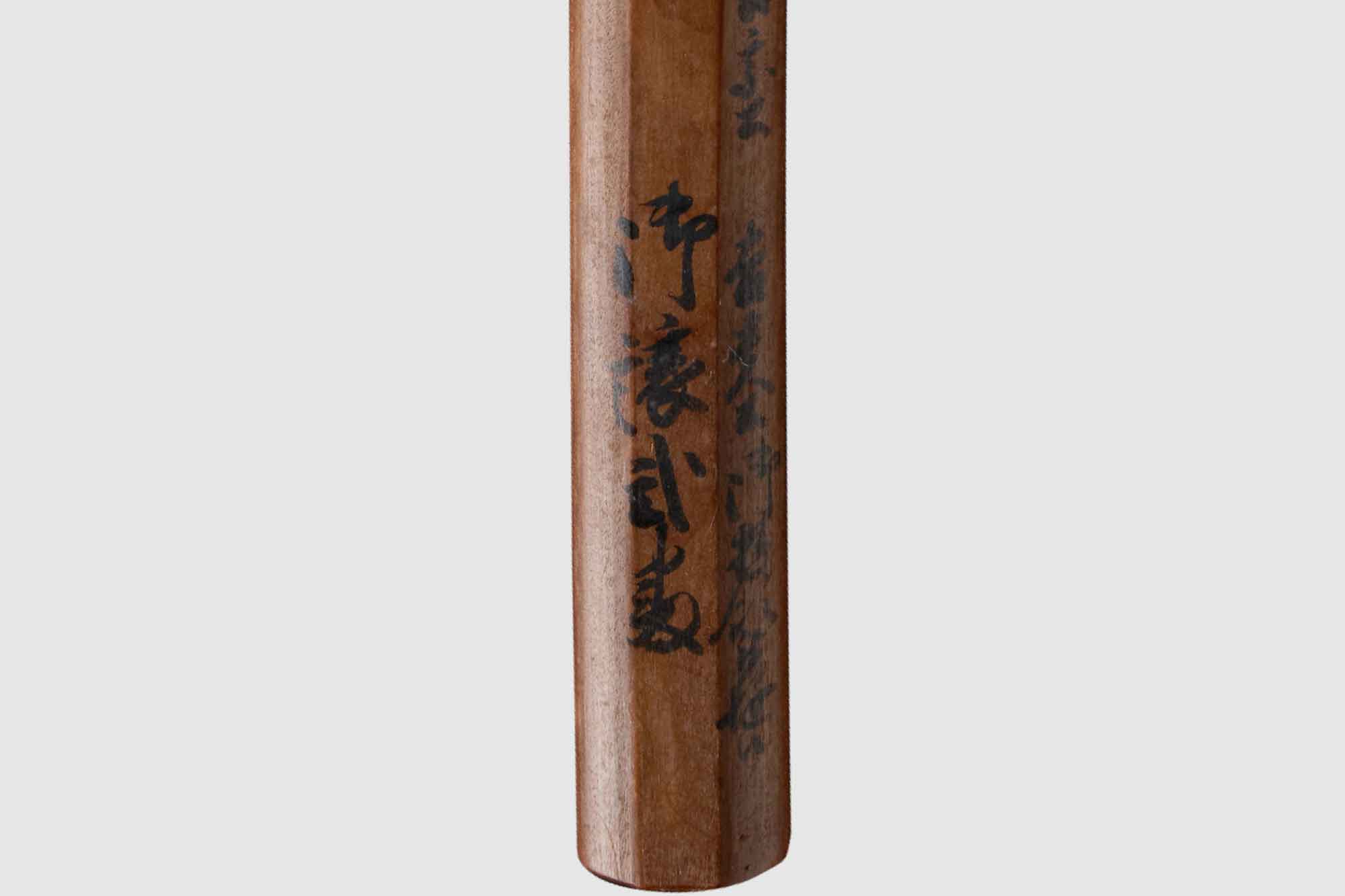

本打刀は薩摩藩主島津家に伝来しました。1928年(昭和3年)の「公爵島津家蔵品入札目録」や「薩摩島津家刀剣目録」([皇室・将軍家・大名家刀剣目録]所収)にも記載される確かなもので、付属する古鞘の墨書や「寛政重修諸家譜」(かんせいちょうしゅうしょかふ)の記述によれば、薩摩藩4代藩主の島津吉貴(しまづよしたか)が、1717年(享保2年)6月11日に江戸から国元へ移る際、就任したばかりの江戸幕府8代将軍徳川吉宗(とくがわよしむね)から拝領したとあります。また、かつては本阿弥光忠(ほんあみこうちゅう)による「代千五百貫」の折紙も付いていました。