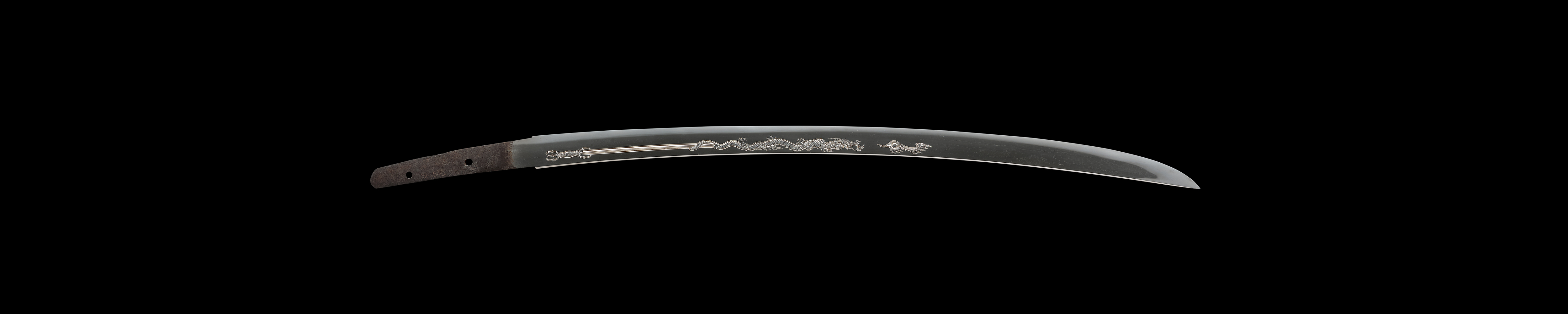

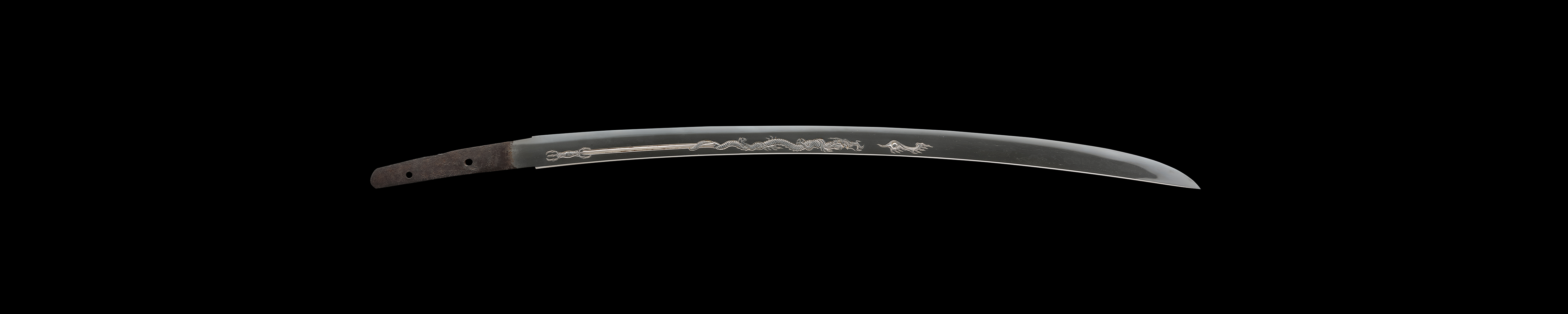

本刀は、備前長船(現在の岡山県瀬戸内町)の刀工「祐定」(すけさだ)が作刀し、能楽の喜多流宗家に伝来した1振です。

喜多流初代「喜多(旧姓は北)七太夫長能」(きたしちだゆうちょうのう/おさよし)は、7歳のときに「豊臣秀吉」の御前で舞った能を称賛され、豊臣秀吉の近習となりました。その後「大坂夏の陣」では、豊臣方の武人として戦うも敗退。

浪人となっていたところ、徳川2代将軍「徳川秀忠」が上洛した際に仕官を勧められます。「武士は二君に仕えず」と固辞するものの、「それでは能役者として仕えよ」と言われ、これを受け入れると共に、姓を「北」から「喜多」へと改めました。

徳川秀忠の庇護を得た喜多七太夫長能は、能の流派のひとつ、金剛流宗家の養子となりますが、のちに徳川秀忠、及び「徳川家光」の後援を得て、1681年(天和元年)に喜多流を創設します。能の主役を務める「シテ方」の4つの主要流派「四座」(よざ)に続く位置として認められました。

本刀は、珍しい平造り(ひらづくり:鎬[しのぎ]のない平面的な造込みのこと)の体配です。地刃は、備前特有の小板目肌に杢目肌(もくめはだ)が交じる地鉄(じがね)で、刃文は、直刃調小丁子乱れ(すぐはちょうこちょうじみだれ)を焼いて、気品を醸し出しています。

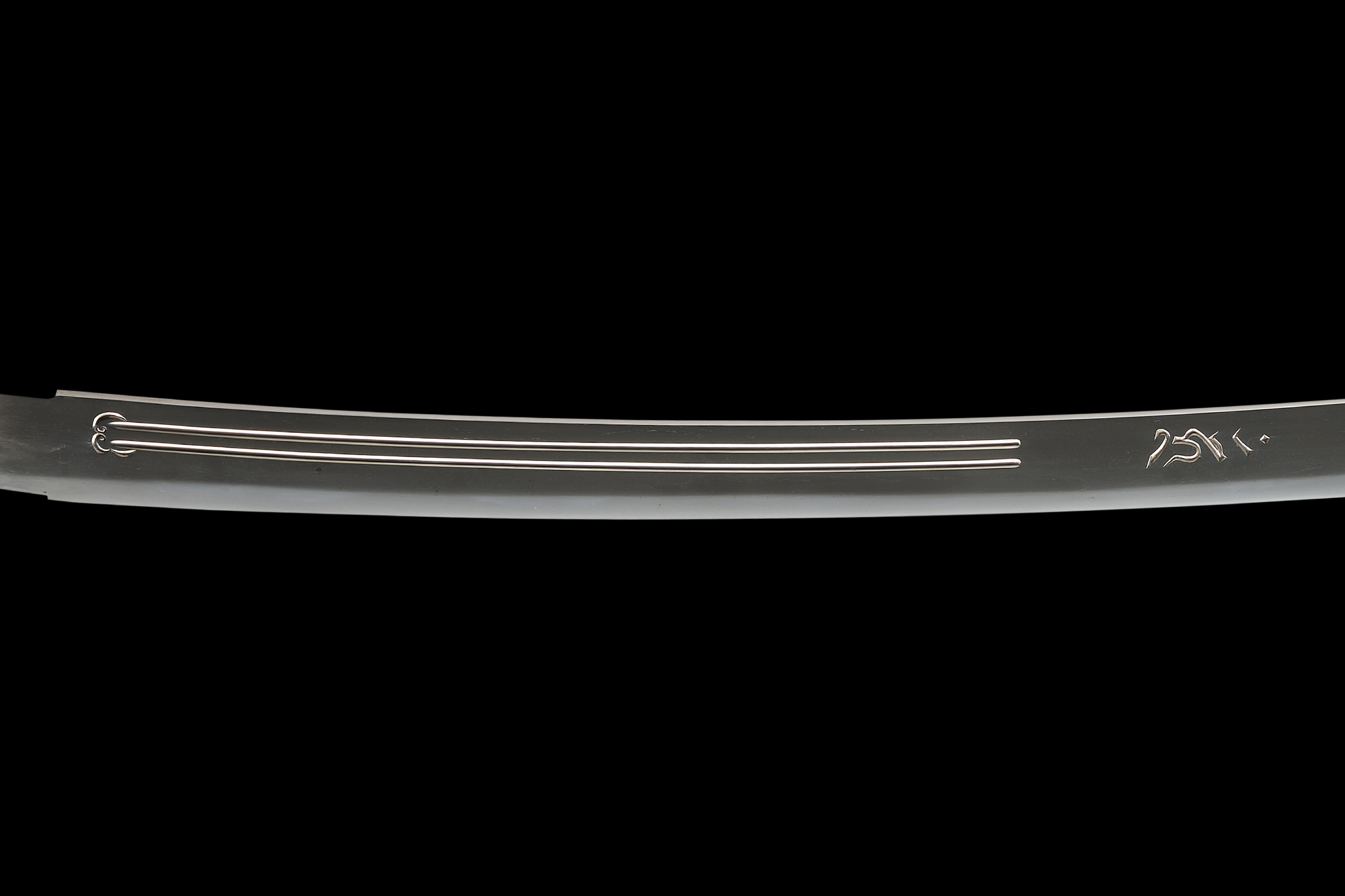

差表(さしおもて:差したときに体の外側になる面)の彫刻は、煩悩を退ける密教法具の「三鈷柄付剣」(さんこつかつきけん)と「玉追龍」(たまおいりゅう)。差裏(さしうら)には「不動明王」(ふどうみょうおう)の「真言梵字」(しんごんぼんじ)と不動明王の化身である「護摩箸」(ごまばし)が刻まれています。神に祈り舞う能楽師にふさわしい刀身彫刻です。