「上野貞宗」は、「宇都宮城」(栃木県宇都宮市)城主である「本多上野介正純」(ほんだこうずけのすけまさずみ)が所持していたことから、上野貞宗と呼ばれることになりました。

本多上野介正純は、若い頃から「徳川家康」に仕え、「関ヶ原の戦い」のあとには、徳川家康の命を受けて「石田三成」(いしだみつなり)の身柄を預かるなどしています。 しかし、1622年(元和8年)、2代将軍「徳川秀忠」(とくがわひでただ)を、宿泊する予定であった宇都宮城で暗殺する計画を企てたという嫌疑をかけられ、本多家は改易(かいえき:身分と領地や屋敷を取り上げること)、本多上野介正純は流罪となり、上野貞宗も没収。

その後の1639年(寛永16年)、3代将軍「徳川家光」(とくがわいえみつ)の息女「千代姫」(ちよひめ)が尾張徳川家の世子である「徳川光友」(とくがわみつとも)に嫁ぐ際に、上野貞宗は、徳川光友の父「徳川義直」(とくがわよしなお)へ引き出物として下賜されました。

以来、尾張徳川家に伝来。14代藩主「徳川慶勝」(とくがわよしかつ)は、上野貞宗に海老鞘巻(えびさやまき)の拵(こしらえ)を付けて差料(さしりょう:自分が差すための日本刀[刀剣])としています。 現在は徳川黎明会が所有しており、名古屋市の「徳川美術館」に収蔵中。

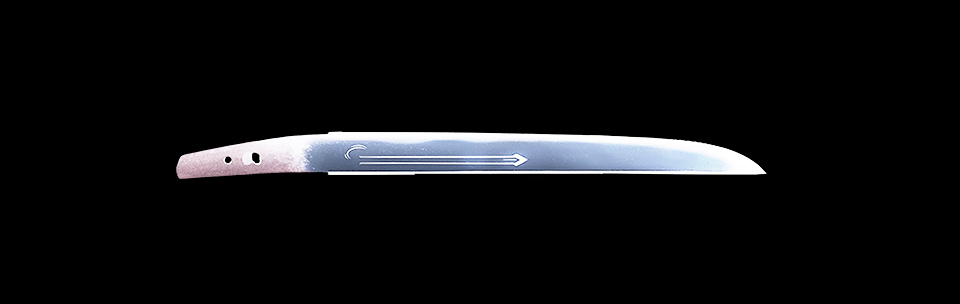

上野貞宗は、相州伝を代表する刀工「相州貞宗」(そうしゅうさだむね)が制作した短刀で、「享保名物帳」(きょうほうめいぶつちょう)に所載されています。