「刀 無銘 左弘安」は伊予国(いよのくに:現在の愛媛県)久松家伝来の1振です。筑前国(ちくぜんのくに:現在の福岡県)の刀工、左弘安(さのひろやす)と極められた優品で、「元禄拾弐年 本阿弥光忠 代金子弐拾枚」の折紙(おりがみ)が附帯しています。久松家は徳川家康(とくがわいえやす)の異父弟である松平定勝(まつだいらさだかつ)を祖とし、伊予松山藩(いよまつやまはん)を治めた一族です。

本打刀(うちがたな)を作った左弘安は、「正宗十哲」(まさむねじってつ)のひとりである左安吉(さのやすよし)を祖とする左文字一派(さもんじいっぱ)の刀工で、左行弘(さのゆきひろ)の子であると伝わります。現存する在銘の刀は短刀のみですが、正平二十年紀銘の作品が現存し、また「埋忠銘鑑」(うめただめいかん:刀剣の記録書)に掲載されている左弘安の作品に正平十三年紀があることから、活躍時期は1359年から1366年頃というのが通説です。

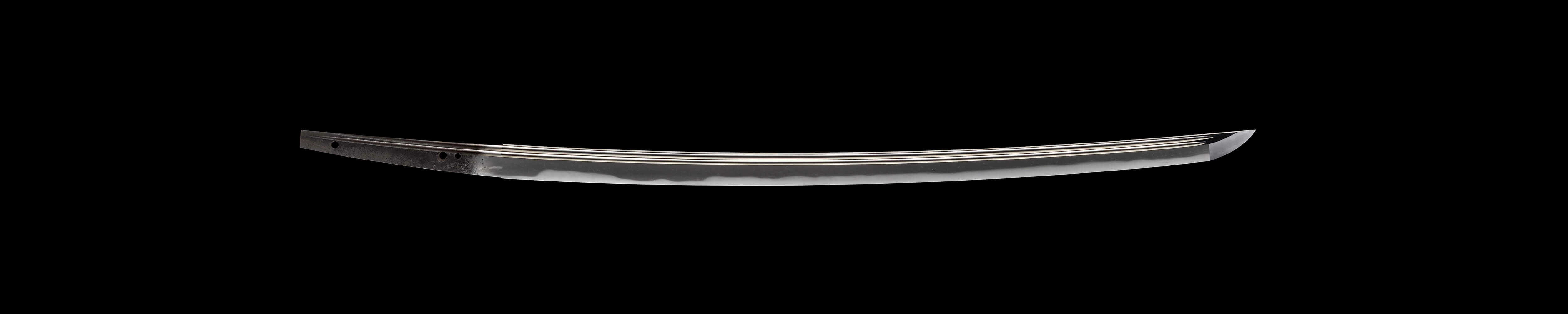

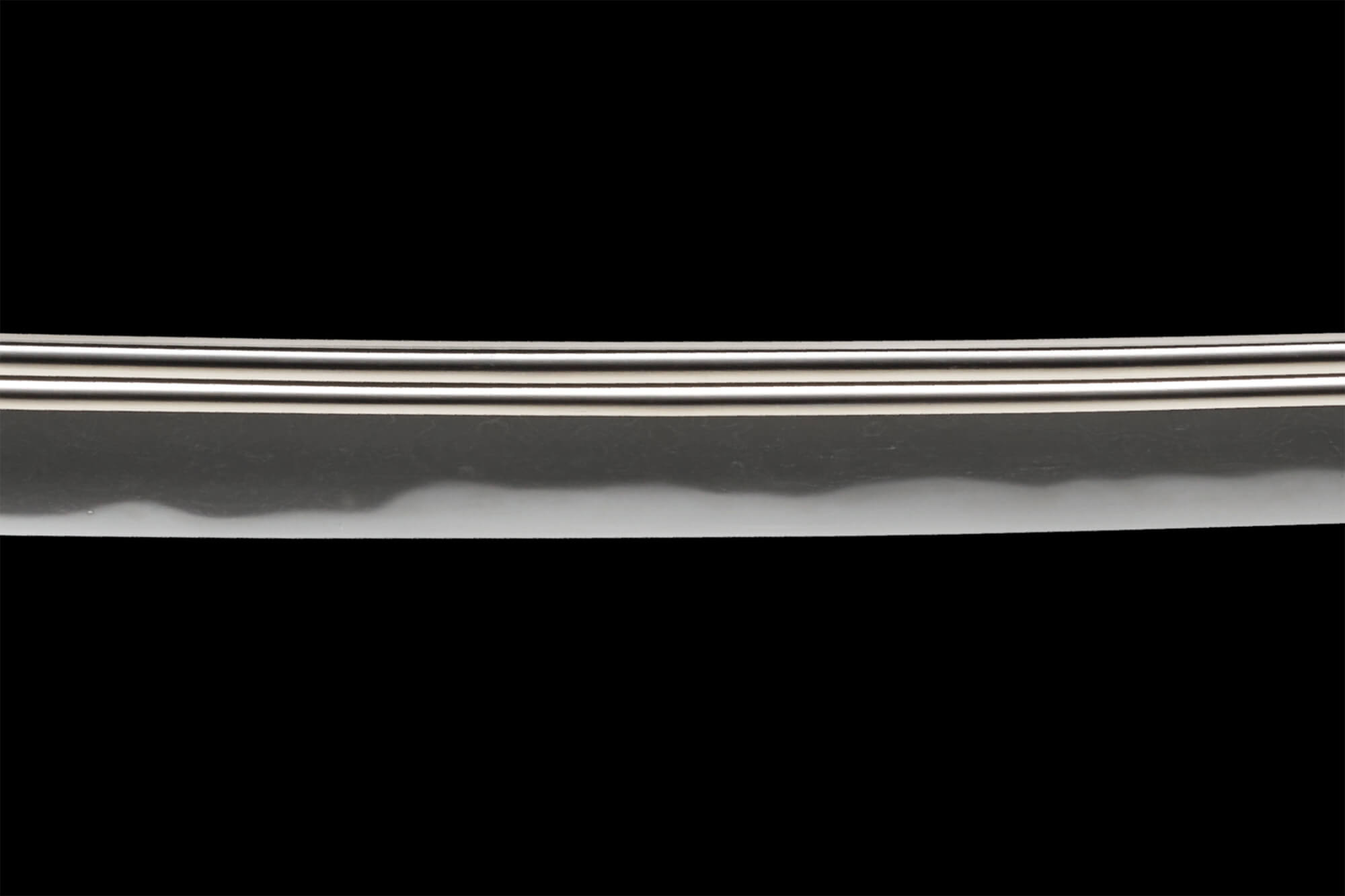

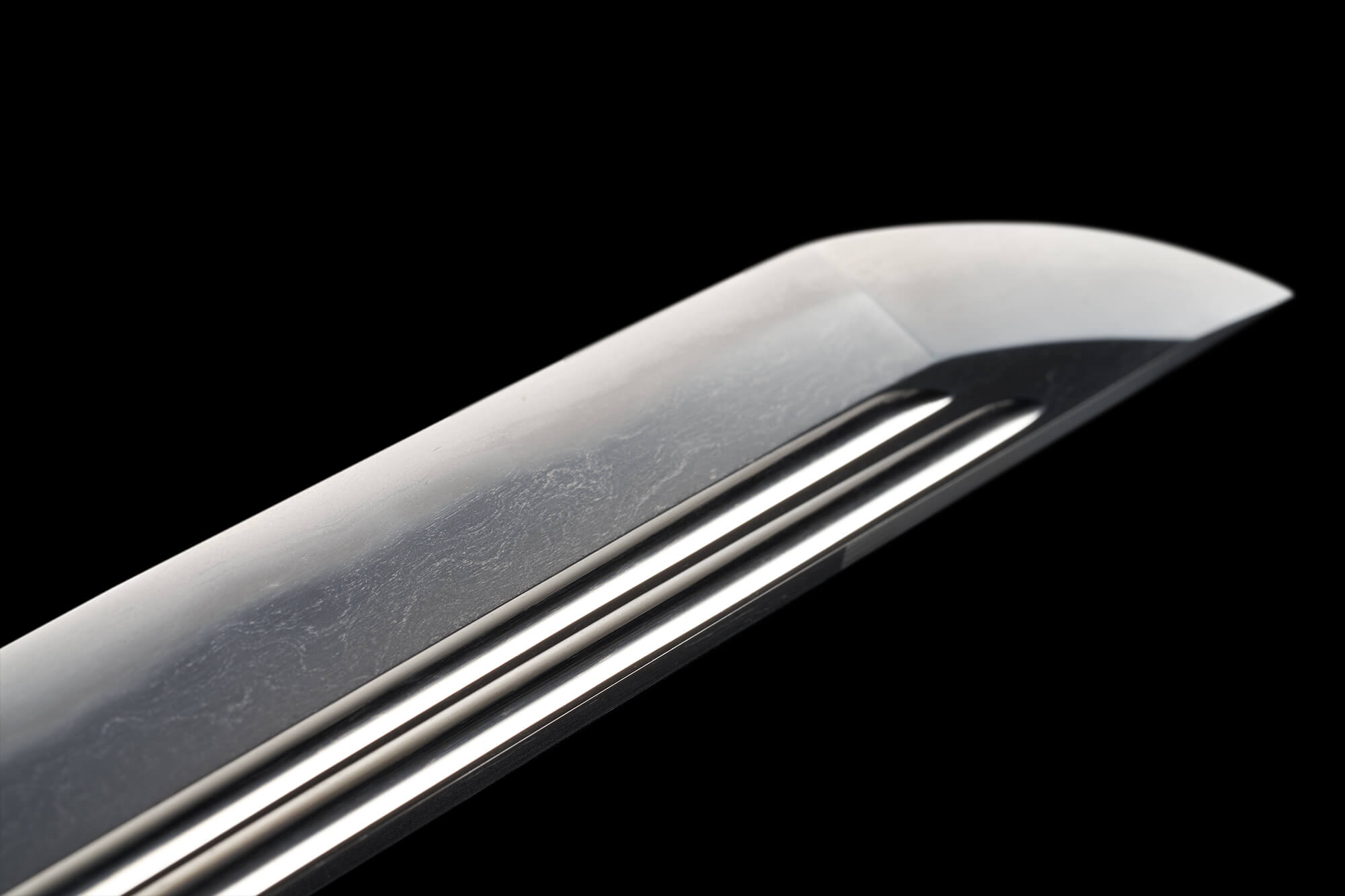

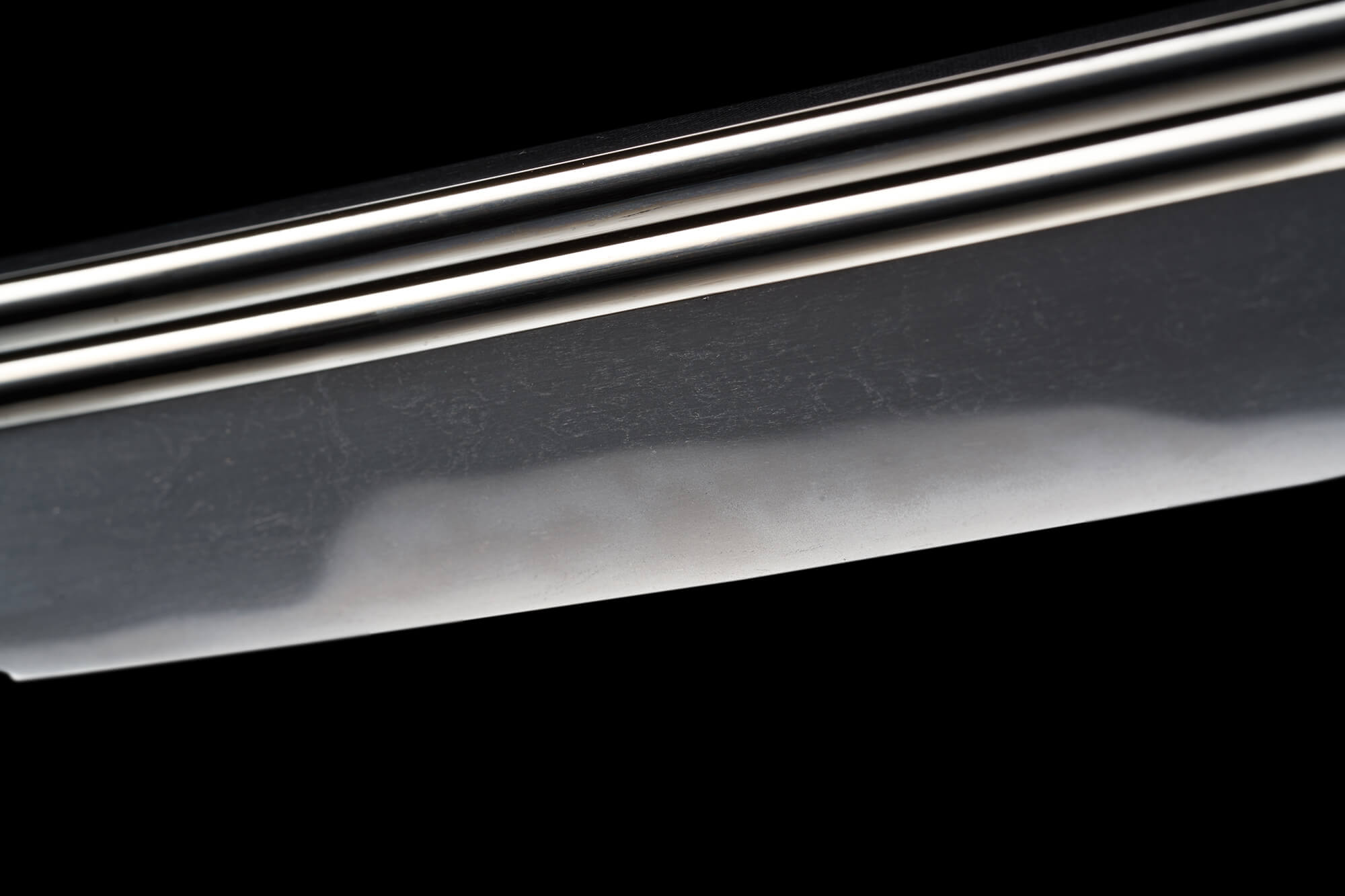

本打刀は、大磨上無銘(おおすりあげむめい)でありながら、身幅(みはば)が広く、元先の幅差(もとさきのはばさ)が目立たず、反り浅く、中鋒/中切先(ちゅうきっさき)で、南北朝時代の特色が表われた形状。鍛えは板目肌に杢目肌・流れ肌が交じり、地景(ちけい)が細かにさかんに入っています。

刃文(はもん)は互の目乱れ(ぐのめみだれ)に小湾れ(のたれ)などが交じり、足(あし)・葉(よう)入り、沸(にえ)が厚いです。金筋(きんすじ)・砂流し(すながし)が掛かり、所々小さな湯走り(ゆばしり)状の飛焼(とびやき)が交じり、刃中の働きも豊富。地刃ともに力強さがあり、堂々とした姿で覇気が感じられます。