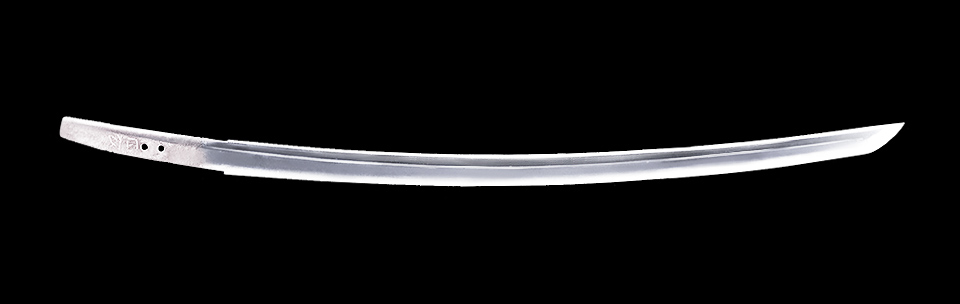

「鳥飼国俊」(とりかいくにとし)は、「鳥養国俊」とも書き、戦国時代の書家「鳥飼宗慶」(とりかいそうけい)が所有していたことに因んで名付けられた小太刀です。鎌倉時代中期に、山城国(現在の京都府)で興隆した、来一門の刀工「二字国俊」(にじくにとし)の手による作品。

鳥飼家から「細川幽斎」(ほそかわゆうさい)が150貫で購入し、その後、息子「細川忠興」(ほそかわただおき)に伝わるも、「石田三成」が500貫で購入し、一時佩用していたとされています。

「関ヶ原の戦い」で紛失されたものの、徳川家康の手に渡り、以降尾張徳川家に伝来。現在は徳川美術館に所蔵されています。

本小太刀は「国俊」の二字銘が切られていますが、二字銘のものは在銘の作が少なく、貴重。「来国俊」と3字で切る銘もあり、作風の違いから、来国俊と二字国俊は別人であるとされていましたが、現在は同人説が有力となっています。本小太刀の姿は鎬造りで、庵棟、小鋒/小切先猪首型となり、ふくらが付いたもの。小板目肌の詰んだ鍛えに地沸が付き、刃文は丁子に小乱れが交じり、物打ちより上の刃は広直刃となっています。