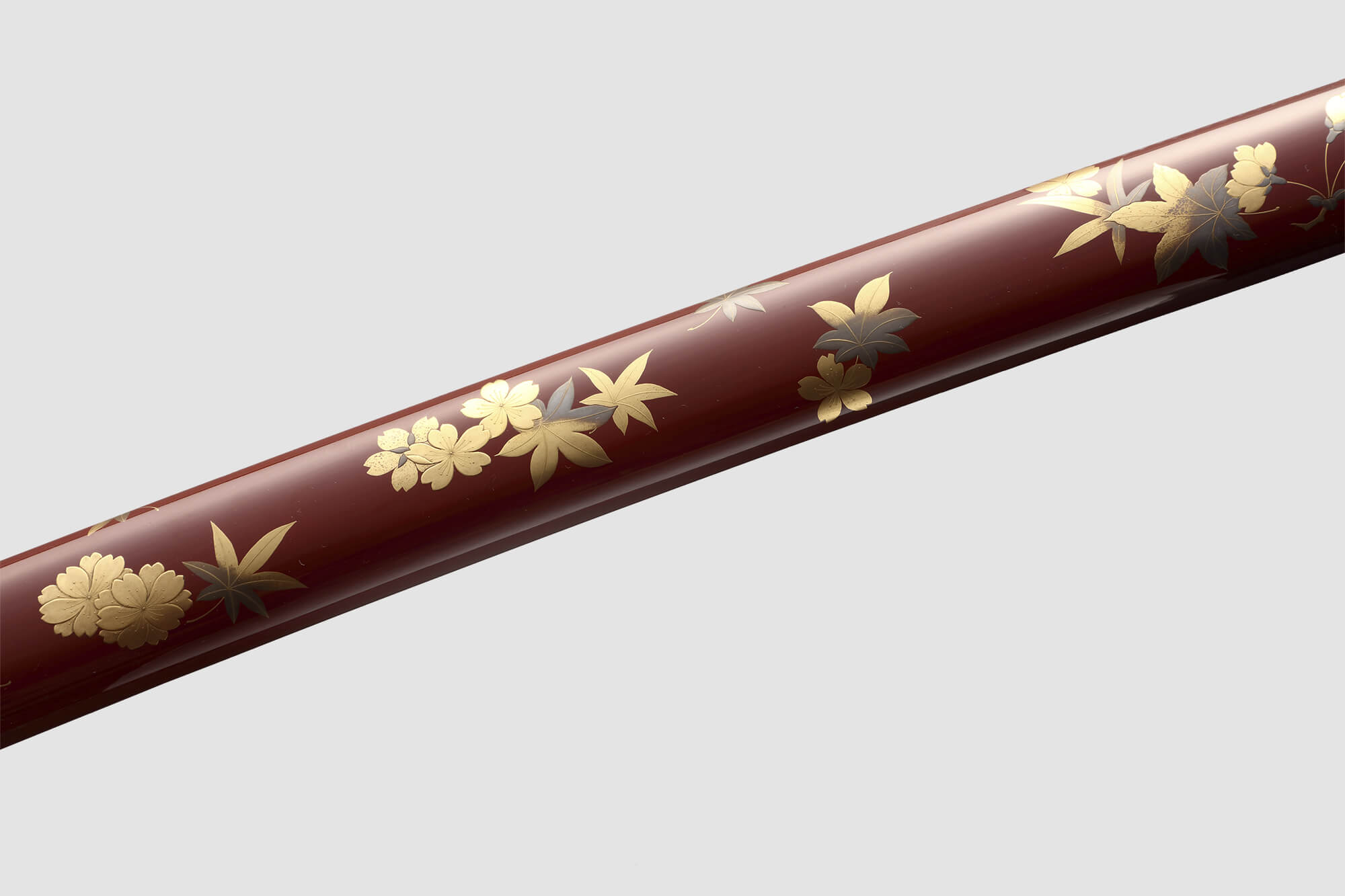

「朱漆雲錦模様蒔絵鞘 打刀拵」は、朱漆塗の鞘(さや)に雲錦(うんきん)模様を蒔絵(まきえ:漆工芸の技法。漆を筆に取り図柄を描き、漆が乾かないうちに金や銀の粉を蒔いて固めた物。)で施しています。雲錦とは、満開の霞立つ桜を雲に鮮やかに紅葉した楓を錦(にしき)に例えた言葉です。焼き物や漆塗工芸、着物などの図柄に使用されています。

縁頭(ふちがしら)と鐺(こじり)は、赤銅(しゃくどう:銅に金もしくは銀を加えた合金)に金象嵌(きんぞうがん:金を嵌め込む工芸技法)で精緻な霞桜図を表わし、縁と鐺には「義政[花押]」の銘。幕末から明治時代にかけて活躍した金工・真田義政(さなだよしまさ)による制作です。帝室技芸員の水戸金工・海野勝珉(うんのしょうみん)の兄と伝わっています。

鍔(つば)は霞楓図で、「明治三十二年七月日 平安城士 竹山真彦造之」の銘が切られます。竹山真彦は幕末から明治にかけての金工。後藤一乗の系統で、和田一真の門人です。

大きな目貫(めぬき)は楓をかたどり、柄(つか)は白い鮫皮(さめがわ)を着せ、生成色(きなりいろ)の柄糸(つかいと)を蛇腹糸組上巻(じゃばらいとぐみあげまき:上下で1度巻いた上にもう1度、上下2段に巻いた物)にしています。随所に職人達の匠の技が見られる拵です。