-

江戸時代 中期

もうりもとなりじゅういちしょうがふく 毛利元就十一将画幅 /ホームメイト

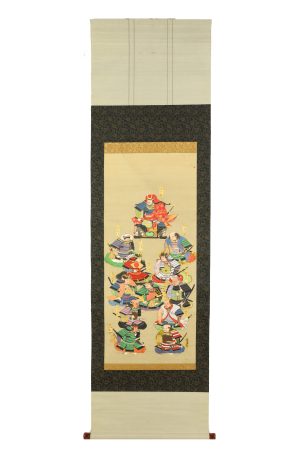

「毛利元就十一将画幅」(もうりもとなりじゅういちしょうがふく)は、戦国時代に安芸国(あきのくに:現在の広島県西部)を拠点とした戦国武将「毛利元就」(もうりもとなり)を中心に据え、「小早川隆景」(こばやかわたかかげ)や「吉川元春」(きっかわもとはる)、「宍戸隆家」(ししどたかいえ)らを筆頭に、有力な家臣達を周囲に配した「座備図」(ざそなえず)と呼ばれる画幅です。

本画幅の形式である座備図は、江戸時代に流行した図像で、毛利元就十一将を題材とした他にも、武田二十四将や徳川十六神将などを題材とした座備図が多く制作されました。

毛利元就は、毛利家が藩主を務めた長州藩(ちょうしゅうはん:現在の山口県北西部)においては崇敬の対象となり、正月や端午の節句などの祝日には座備図が制作され、祖先の功績を称えられたのです。なお、画幅によっては描かれる家臣やその数が変わることもあり、毛利十八将を題材とすることもありました。

内箱には「大江元就公御座備 伝長富卯門廣勝筆」と記されており、本画幅は江戸時代中期に長州藩で活動した画家「長富等一」(ながとみとういつ:実名が廣勝、通称が右門)が描いたと伝わる作品です。長富家は代々毛利家に仕えた家柄で、本画幅においても、祝日に藩祖・毛利元就を称えるために制作されたものだと推察されます。