未査定

-

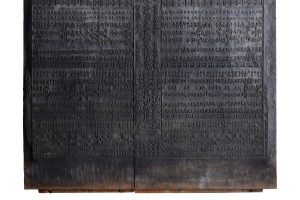

ことうごらんのため はんぎ てんぽう9ねん 古刀為御覧 版木 天保9年 /ホームメイト

本品は、江戸時代後期の1838年(天保9年)に制作された、古刀期の刀工を書き並べた「見立番付」(みたてばんづけ)の版木です。

相撲力士の名を順位に応じて列挙する番付は江戸時代中期から発行が増え、人気の出版物となりました。やがて相撲番付の体裁を借りる形で、各地の特産品や名所、温泉、芸人などあらゆるものを格付けした見立番付も登場。刀剣もその対象となり、本品のような刀工の番付が作られたのです。

表の上段中央にある「為御覧」(ごらんのため)は、相撲番付に書かれた「蒙御免」(ごめんこうむる:相撲興行が江戸幕府の寺社奉行から許可されたことを示す言葉)をもじった言葉で、見立番付でよく使われました。

見立番付は相撲番付同様に、力士に見立てた事物を東西に分け並べ、特に評価や人気が高いものには行司、世話人、勧進元、差添といった役職が充てられます。本番付では、古刀期の刀工を元暦(げんりゃく:1184~1185年の元号)で分け、それより前の著名な刀工が行司や勧進元などに、のちの刀工が力士欄に配されます。行司には「宗近」(むねちか)、勧進元に「安綱」(やすつな)などが見え、「日本刀工の祖」とされる伝説の人物「天国」(あまくに)達は別格として名前が特に大きく記されます。

力士のトップである三役(大関、関脇、小結)はそれぞれ、東は相州鍛冶の「正宗」(まさむね)と「江義弘/郷義弘」(ごうよしひろ)、豊後国(ぶんごのくに:現在の大分県の大部分)の「行平」(ゆきひら)、西は粟田口派(あわたぐちは)の「吉光」(よしみつ)と「久国」(ひさくに)、相模国(さがみのくに:現在の神奈川県)の「貞宗」(さだむね)で、行平を除き山城国(やましろのくに:現在の京都府)と相模国の刀工が占めるのが本番付の大きな特徴と言えます。

本番付の内容から、江戸時代当時に人気が高かった刀工の作品を把握することができますが、刀工を格付けした番付は他にも存在しています。本番付と刀工の位置が異なるなど内容に多少の差が見られますが、作者の意見が表れたものと言えるのです。

※写真は、読みやすいよう左右を反転させています。