彦根城博物館は、1987年(昭和62年)に彦根市の市制50周年を記念して開設されました。

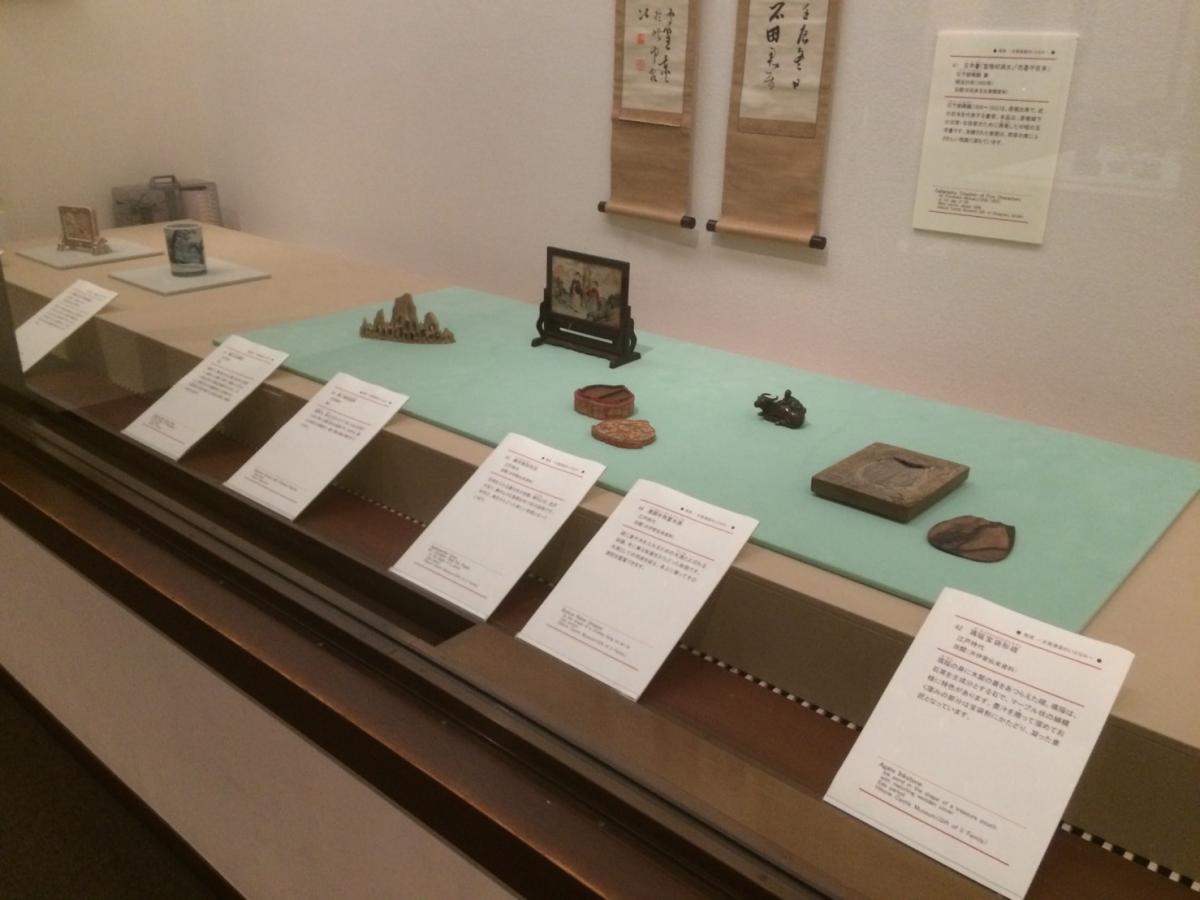

敷地は江戸時代の彦根藩の政庁で、明治時代に取り壊された彦根城表御殿跡。発掘調査などを経て、1984年(昭和59年)に建設が承認されました。「表向き」と呼ばれる政務が行なわれていた場所では、彦根藩ゆかりの品を展示。関ヶ原の戦いで「井伊の赤備え」と呼ばれた赤い甲冑などの武具や書画、美術工芸品などを観ることができます。

また藩主の私的な生活の場であった「奥向」(おくむき)を復元した木造棟や、江戸時代の表御殿の唯一の遺構である能舞台があり、能舞台では年に数回、能や狂言が上演されています。

彦根城博物館では、井伊家伝来の日本刀を多数収蔵。江戸時代後期の内容と考えられる腰物帳には、約400振りの日本刀が記載されており、他の大名家と同様、井伊家も多数の日本刀を所有していたことが分かります。注目すべきは、重要文化財に指定されている「国宗」の銘が入っている太刀2振り。1振りが「備前国宗:二代」で、もう1振りは「伯耆国宗」(ほうきくにむね)です。

「備前国宗:二代」は、刃長70cm、反り2.5cm、細身で長身、腰反り(こしぞり:はばき元からいきなり反っていること)の太刀。刀身の柄(つか)に被われる部分(茎:なかご)は、作刀当時の状態を保っており、「国宗」の銘が切られています。この太刀は、3代続いた備前直宗派の刀工で、鎌倉時代中期に活動していた2代国宗の作であると鑑定されています。1590年(天正18年)に行なわれた「小田原攻め」において一番槍の褒賞として「井伊直政」(いいなおまさ)から家臣に与えられました。

「伯耆国宗」は、彦根藩第12代当主「井伊直亮」(いいなおあき)の指料(さしりょう:腰に差していた刀)で刃長79cm、反り2.9cm。作刀当時の状態を保っている茎には、「国宗」の銘が切られています。この太刀の作者については、付属の「はばき」(刀身の手元部分にはめて固定する道具)に直亮直筆の「備前三郎国宗」の刻銘があることから、当時は「備前国宗」と考えられていたことが分かります。しかし、板目肌(いためはだ)で肌が立ち(地肌模様がはっきりと現れること)、地鉄(じがね)に荒びた感じが見られるなど、「伯耆物」と共通している面が見られるため、現在では「伯耆」の「国宗」の作であると鑑定されています。

鑑定区分

鑑定区分

時代

時代

制作国

制作国

刀工

刀工