まさむね

「正宗」は、鎌倉時代末期から南北朝時代初期にかけて、作刀に携わった刀工です。通称「五郎入道」と名乗っていたため、一般的には「五郎入道正宗」(ごろうにゅうどうまさむね)と呼ばれています。江戸時代に編纂された名刀リスト「享保名物帳」(きょうほうめいぶつちょう)において、「天下三作」(てんがさんさく)のひとりに選定された名工です。

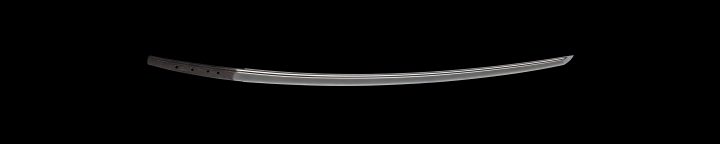

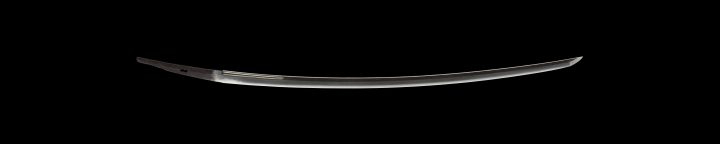

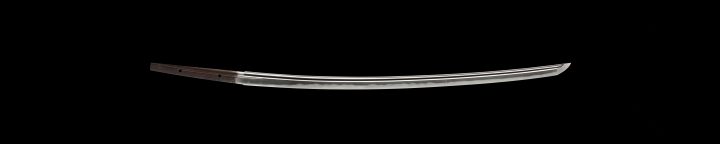

正宗は、1264年(弘長4年/文永元年)、鎌倉鍛冶の名工「藤三郎行光」(とうさぶろうゆきみつ)の子として生まれました。1280年(弘安3年)に17歳で父親と別れ、「新藤五国光」(しんとうごくにみつ)の門下に入ります。ここで作刀秘術を習得。その後、山城国(現在の京都府南部)、備前国(現在の岡山県東南部)、伯耆国(現在の鳥取県中西部)など、刀の生産地を行脚して、各地の技術を研究。ついに「相州伝」(そうしゅうでん)を完成させます。相州伝の刀は、薄いながらも強度抜群の刀身が特徴であり、これは、刀の常識を一変させる革新的な鍛法でした。

正宗による相州伝の完成は、時代背景と密接に関係しています。正宗が刀工としての道を歩み始めた時期は、いわゆる「元寇[蒙古襲来]」(げんこう[もうこしゅうらい])の時期と重なっています。外国からの侵略という未曽有の事態となった日本では、これまでになく自国の防衛意識が上昇。これを受けて武を貴ぶ気風が盛り上がり、併せて刀のあり方が問われるようになったのです。

武士達が求めたのは豪壮にして実用に耐え、武運を強くしてくれる1振でした。こうした動向の中、五郎入道正宗が相州伝を完成させるのです。相州伝は硬軟の「地鉄」(じがね)を組み合わせ、「地景」(ちけい)や「金筋」(きんすじ)など刃中の働きと、「湾れ刃」(のたれば)を基調とした大模様の刃文による「沸」(にえ)の美しさを強調する作風です。これにより、刀身の強度向上はさることながら、刃文の躍動感が一気に増しました。

「山城伝」(やましろでん)の「粟田口派」(あわたぐちは)による伝統を継承した、整った「直刃」(すぐは)ではなく、荒々しい波濤(はとう:大きな波)のような刃文を刀身に表現したのです。この雄渾(ゆうこん:雄大で勢いが良いこと)さが、武運長久を希求する鎌倉武士達の琴線に触れ、正宗は、一躍著名な刀工となったのです。

以後、正宗の作風は全国に影響を及ぼし、後世に言う「正宗十哲」(まさむねじってつ)が生まれます。これは、正宗の影響を強く受けた10人の刀工のこと。正宗十哲のすべてを正宗門下と認めるのは困難ですが、「沸出来」(にえでき)を強調している点は共通しています。正宗十哲によって新しい作刀技術は日本全国に拡大し、のちに「新刀」や「新々刀」(しんしんとう)が誕生する原動力となるのです。

このように、五郎入道正宗の登場により、日本における刀の歴史は大きく転換しました。このため正宗は、「日本刀中興の祖」と位置付けられています。

正宗「正宗」をはじめ、日本刀の歴史に名を残した、数々の名工をご紹介します。

正宗十哲「正宗」をはじめ、日本刀の歴史に名を残した、数々の名工をご紹介します。

正宗 YouTube動画