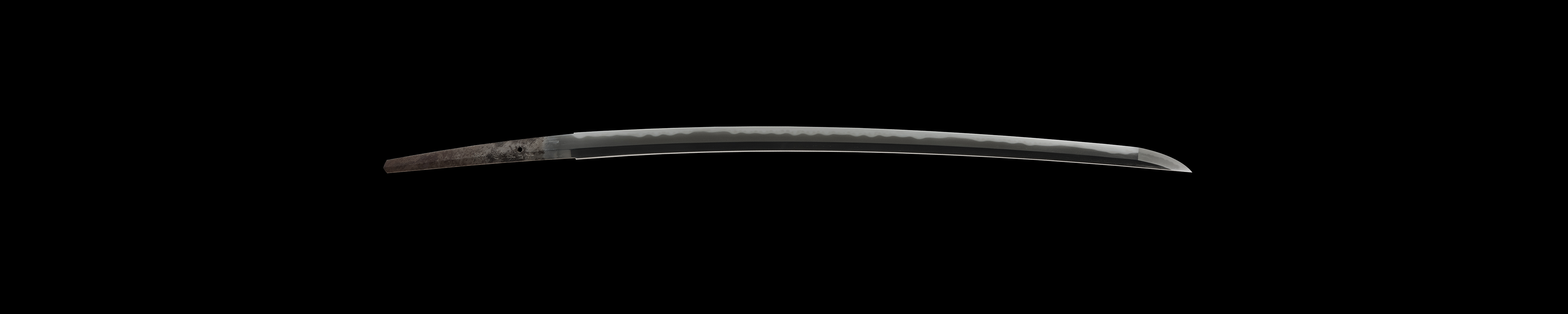

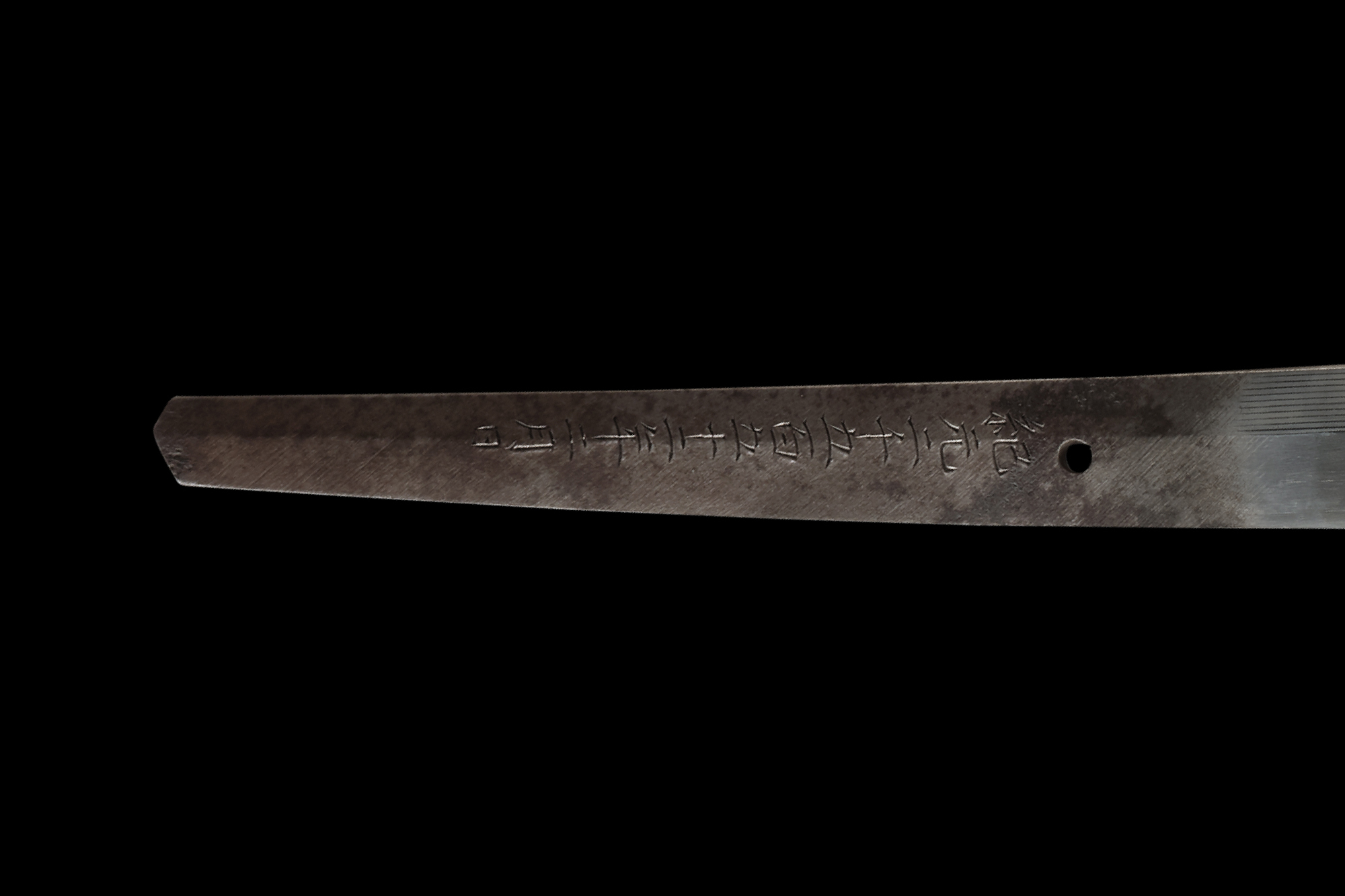

本刀は、明治時代に作刀された刀で、会津藩のお抱え刀鍛冶であった11代目「和泉守兼定」(いずみのかみかねさだ:[会津兼定]とも)が打った日本刀です。1892年(明治25年)に作刀され「大正天皇」に献上したと伝わる由緒ある日本刀で、多くの関連資料が残されています。銘に刻まれた「紀元二千五百五十二年」という年号は、西暦ではなく皇紀2552年のことであり、「神武天皇」(じんむてんのう)が即位してから2552年目ということです。

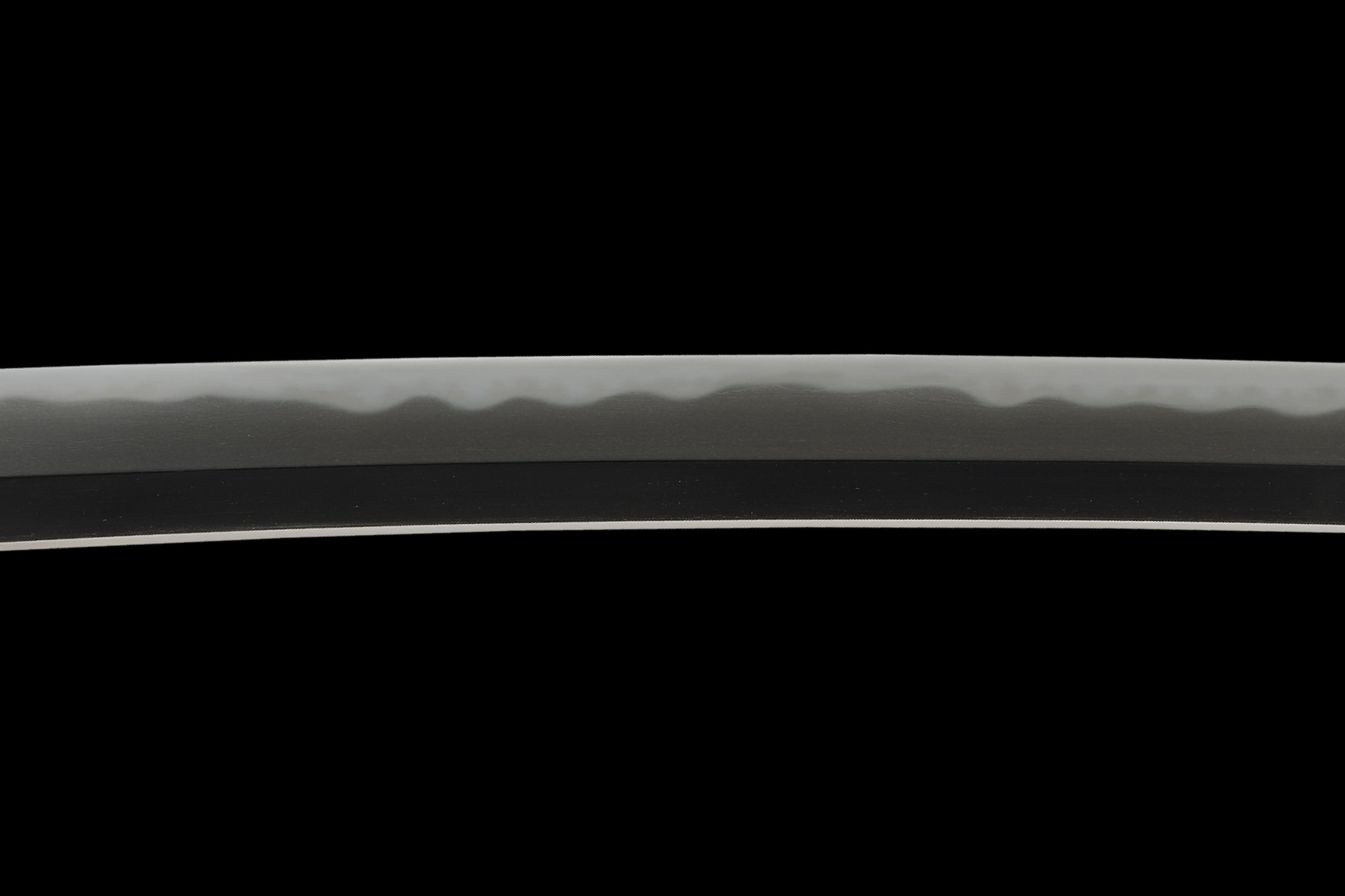

本作は、兼定作としては珍しい大峰(鋒/切先の長い物)で、鍛えは柾目がよく詰み、刃文は尖り心の互の目を連ねた三本杉風。柾目肌や尖り互の目など、「美濃伝」の雰囲気を残した作風となっています。

和泉守兼定は、「新選組」の「土方歳三」への刀を打つなど、江戸時代末期まで刀鍛冶として活躍。しかし、1876年(明治9年)に施行した「廃刀令」とともに実戦に使用するための作刀からは遠ざかっていました。そうしたなか、会津から新潟県へと移り住み「青海神社」(新潟県加茂市)や「諏訪神社」(新潟県新発田市)、「彌彦神社」(新潟県西浦市)へ日本刀を奉納。

また、本作には影打(数本打った刀のうち出来の良い物を依頼主に渡し、そのあと手元に残った刀のこと)が1振存在し、その刀は当時の新潟県知事「籠手田安定」(こてだやすさだ)が所持し、その後、前述した彌彦神社へと奉納されています。