「短刀 銘 伯州大柿宮本包則」は、のちに「帝室技芸員」(ていしつぎげいいん)に任命される宮本包則(みやもとかねのり 本名:志賀彦)26歳頃の、若さ溢れる意欲作です。

宮本包則は、伯耆国大柿(ほうきのくに:現在の鳥取県倉吉市)の出身で、22歳のときに備前国長船(現在の岡山県瀬戸内市)の刀匠「横山祐包」(よこやますけかね)の門弟となります。のちに師より「包則」の名を授けられて帰郷。「宮本包則」と名乗り、鳥取藩のお抱え刀工として作刀しました。

1863年(文久3年)には京都の三条通り堀川に拠点を移します。1866年(慶応2年)、有栖川宮熾仁親王(ありすがわのみやたるひとしんのう)の命で孝明天皇(こうめいてんのう)の剣を作刀し、能登守(のとのかみ)を受領。伊勢神宮(いせじんぐう)式年遷宮(しきねんせんぐう)の神宝太刀(しんぽうたち)や明治天皇、大正天皇、昭和天皇の守り刀(まもりがたな)を作刀し、1906年(明治39年)に帝室技芸員に任命されました。

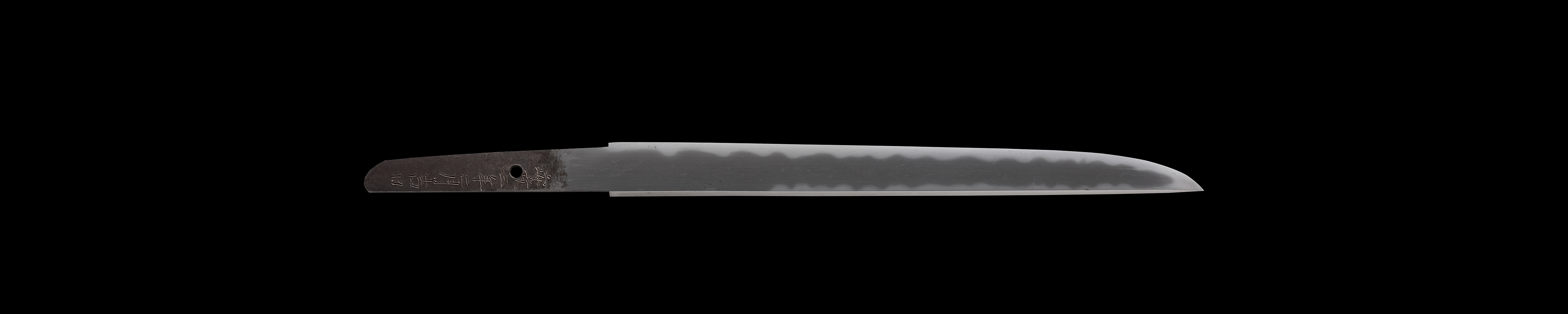

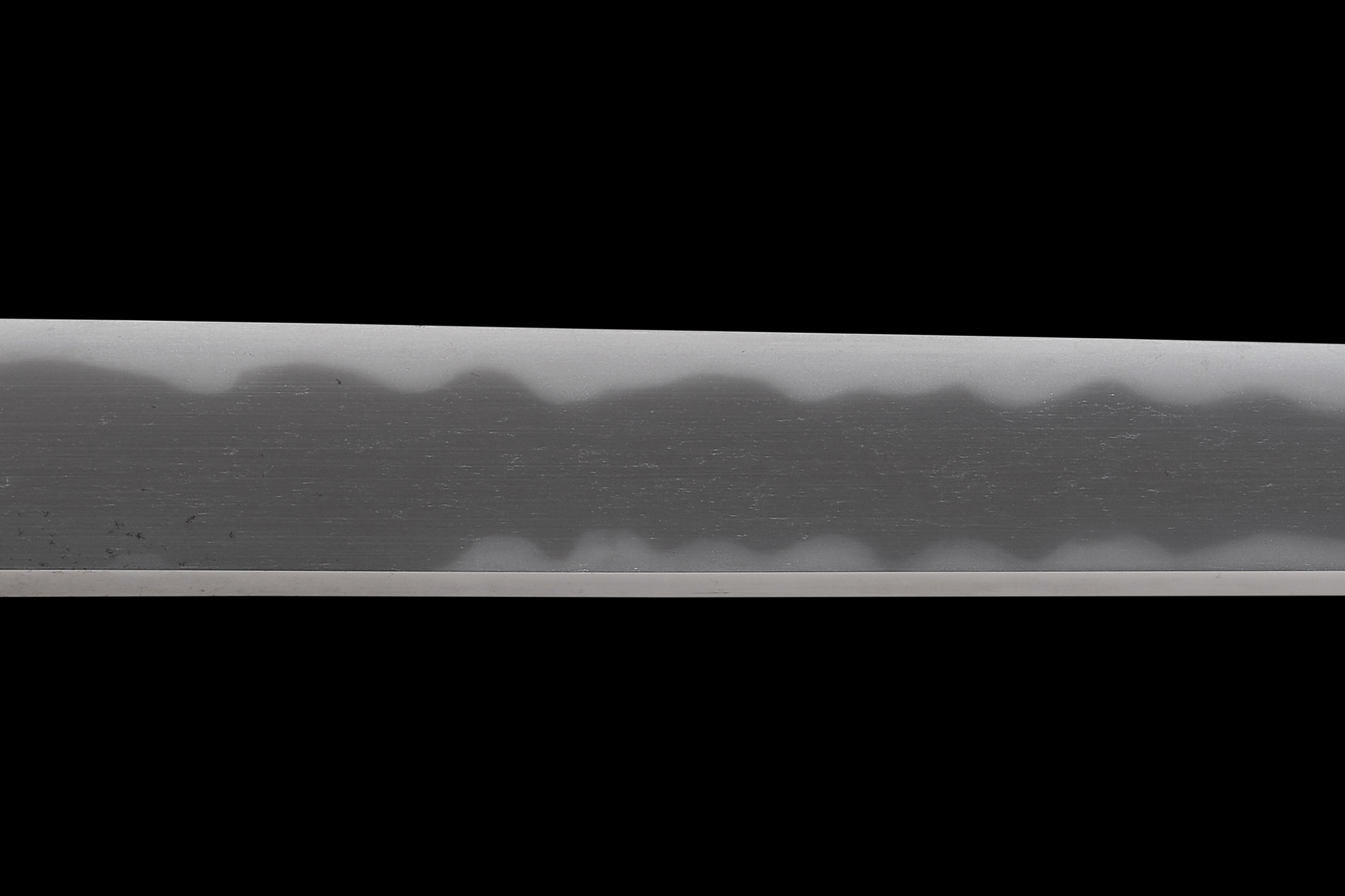

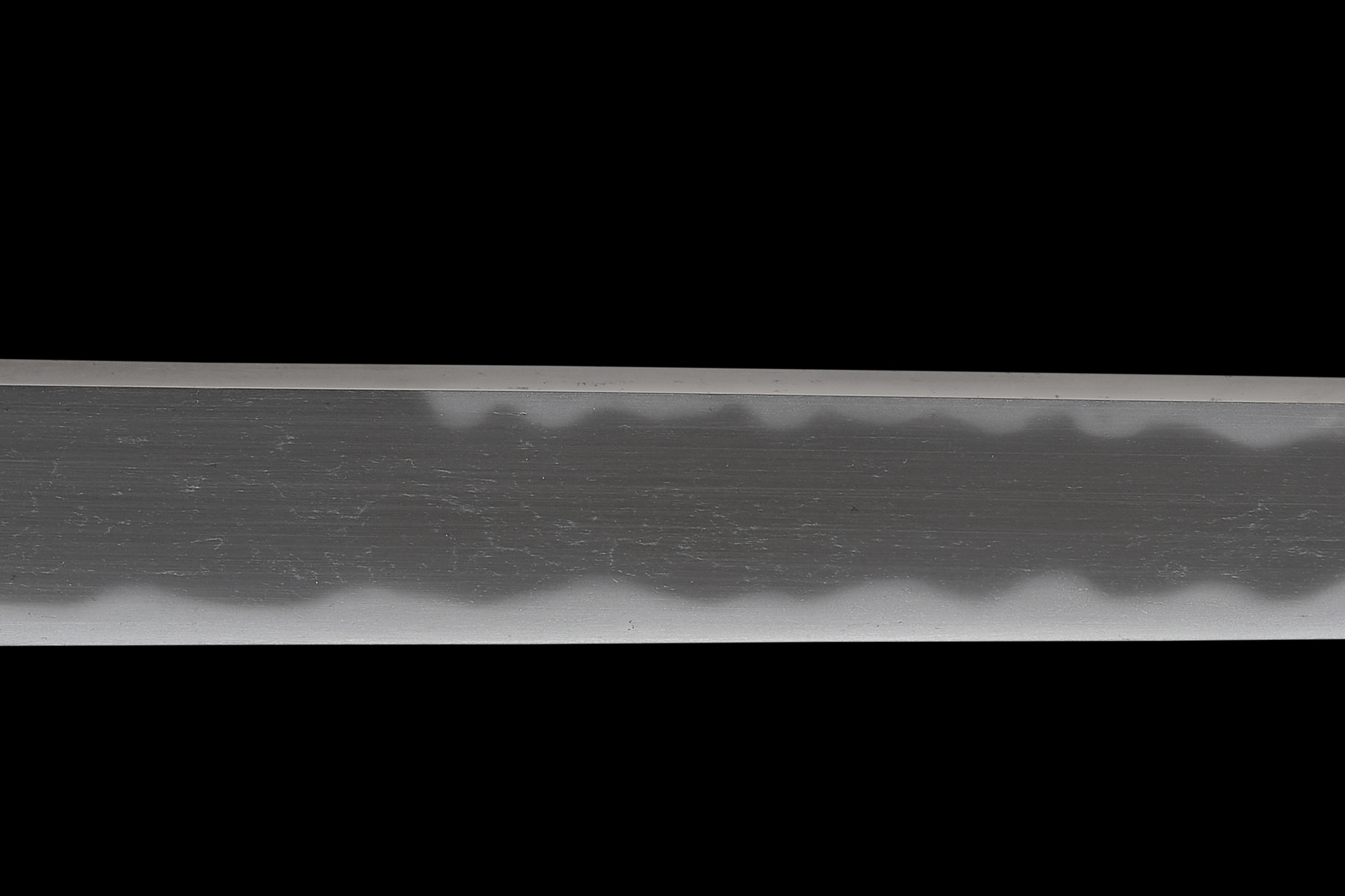

本短刀は、身幅尋常(みはばじんじょう)で、重ねやや厚い姿(すがた)。地鉄(じがね)は、板目肌(いためはだ)に柾目(まさめ)がわずかに交じり、無地肌に近いです。刃文(はもん)は、匂出来(においでき:匂が刃文全体を覆うような様)の互の目(ぐのめ)乱れとなり、棟側にも先より半ばまで焼き下げます。

本短刀作刀時、1856年(安政3年)、宮本包則は27歳。この年に鳥取藩家老・荒尾千葉之介の推薦により藩工となっています。本短刀は宮本包則の最初期の作品であり、後年の活躍を垣間見ることができる1振です。