「刀 銘 帝室技芸員月山貞一作[花押][菊水紋]」の作者である初代月山貞一(がっさんさだかず)は、1836年(天保7年)に近江国(おうみのくに:現在の滋賀県)で生まれ、7歳のときに大阪鎗屋町(やりやまち)の刀匠・月山貞吉(がっさんさだよし)の養子となります。

11歳より養父に学んで鍛刀を始め、月山鍛冶(がっさんかじ)の家伝である「綾杉肌」(あやすぎはだ)だけでなく、五箇伝の技法に精通し、1876年(明治9年)の廃刀令により刀剣の需要が激減すると言う苦難な時代に、日本刀鍛錬技術の保存と向上のために尽力しました。

その技量の高さから、1906年(明治39年)、帝室技芸員(ていしつぎげいいん)に任命され、翌年に明治天皇の軍刀を作成しています。

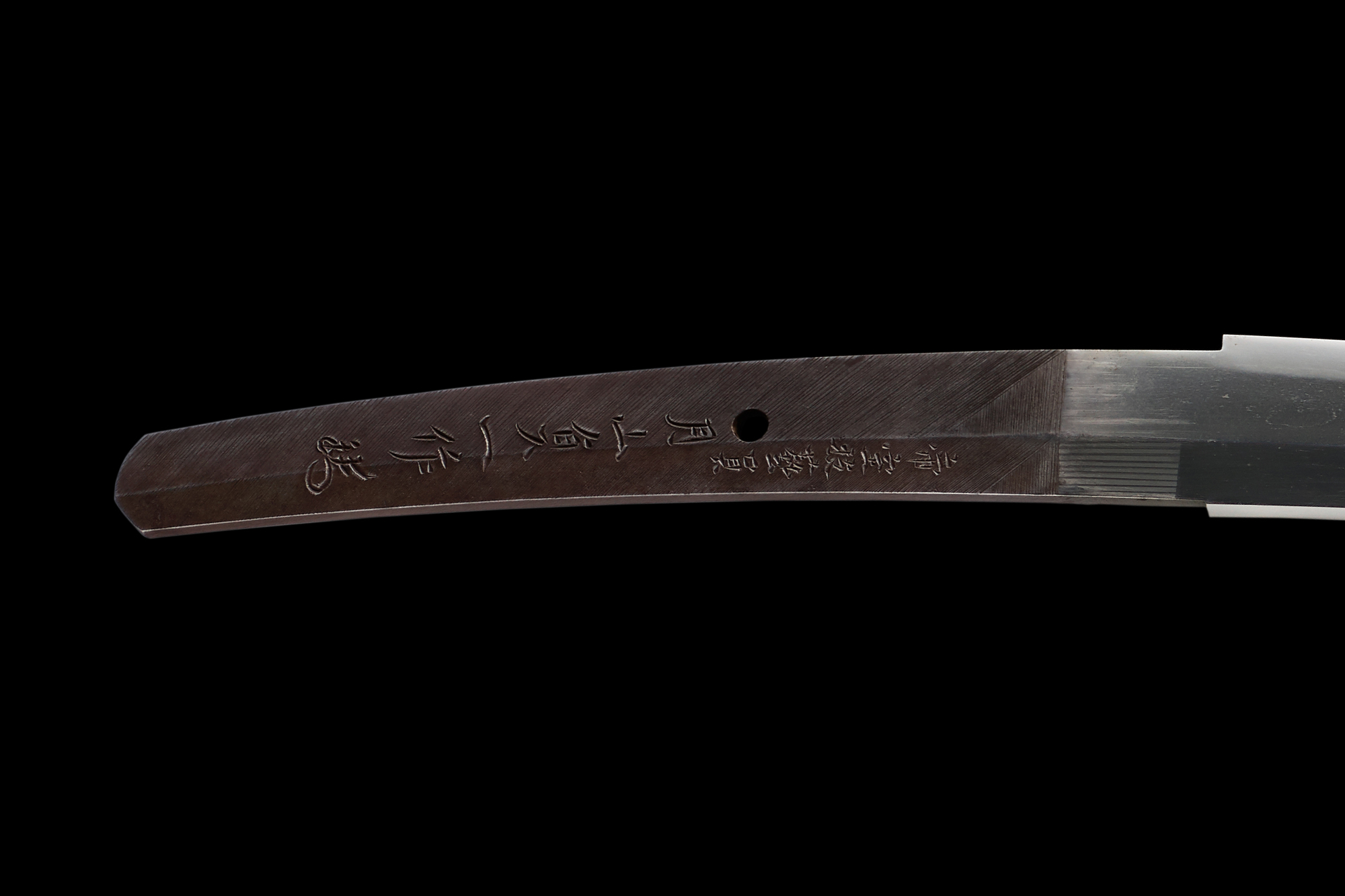

本刀は、反り浅く中鋒/中切先(ちゅうきっさき)の姿(すがた)。刃文(はもん)は、緩やかに湾(のた)れています。茎(なかご)は先刃上栗尻(さきはあがりくりじり)、目釘孔(めくぎあな)はひとつで、差表(さしおもて)には「帝室技芸員月山貞一作[花押]」、裏には「菊水紋」(きくすいもん)と「大正三年八月」年紀銘(ねんきめい)が切られています。初代月山貞一が78歳のときの作品です。