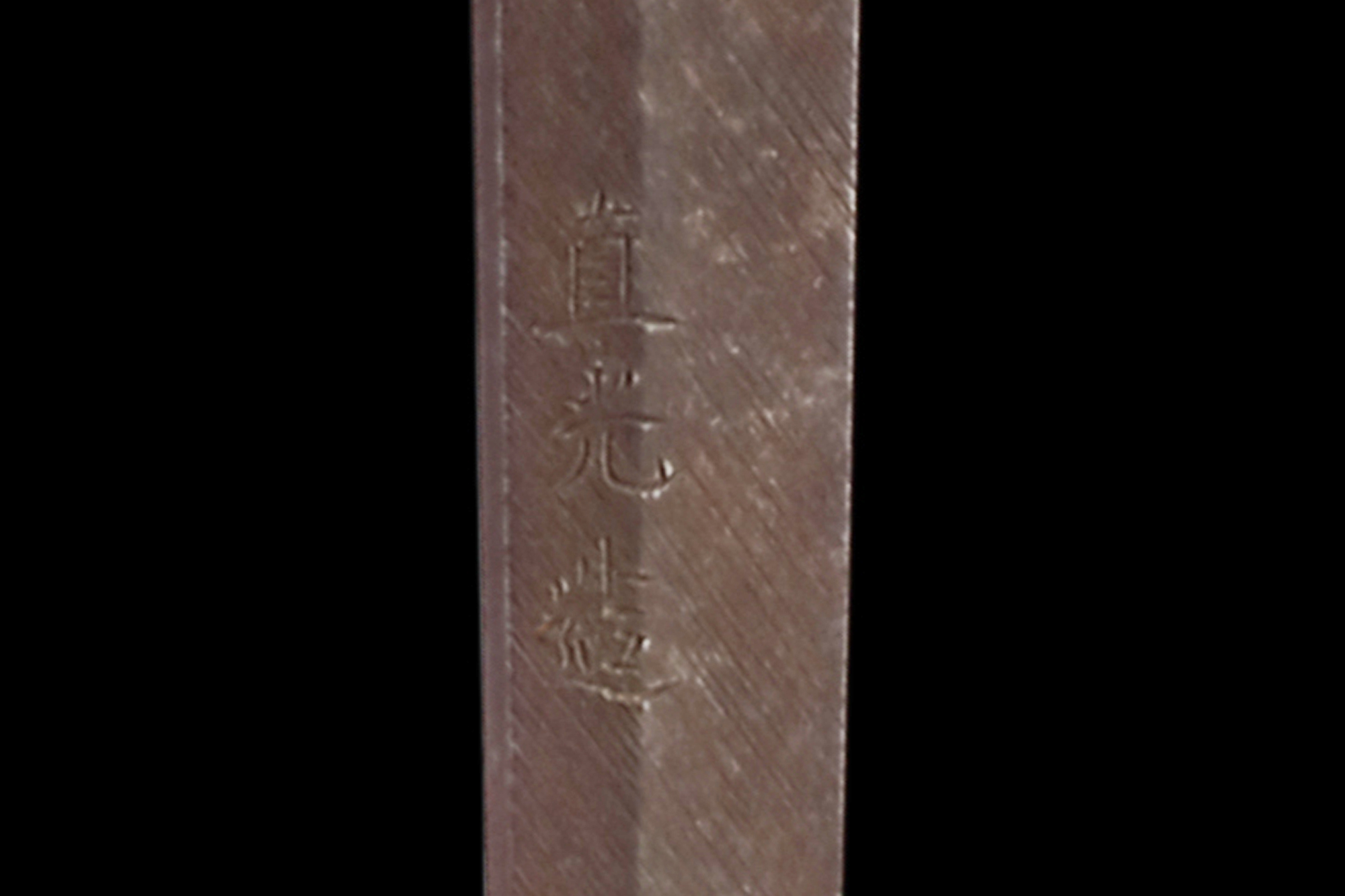

本薙刀は、風雲急を告げる幕末に、徳川家の旗本「岩田通徳」(いわたみちのり)が、「細田直光」(ほそだなおみつ)に作らせた静形(しずかがた)の実戦薙刀で、静岡岩田家に伝来しました。

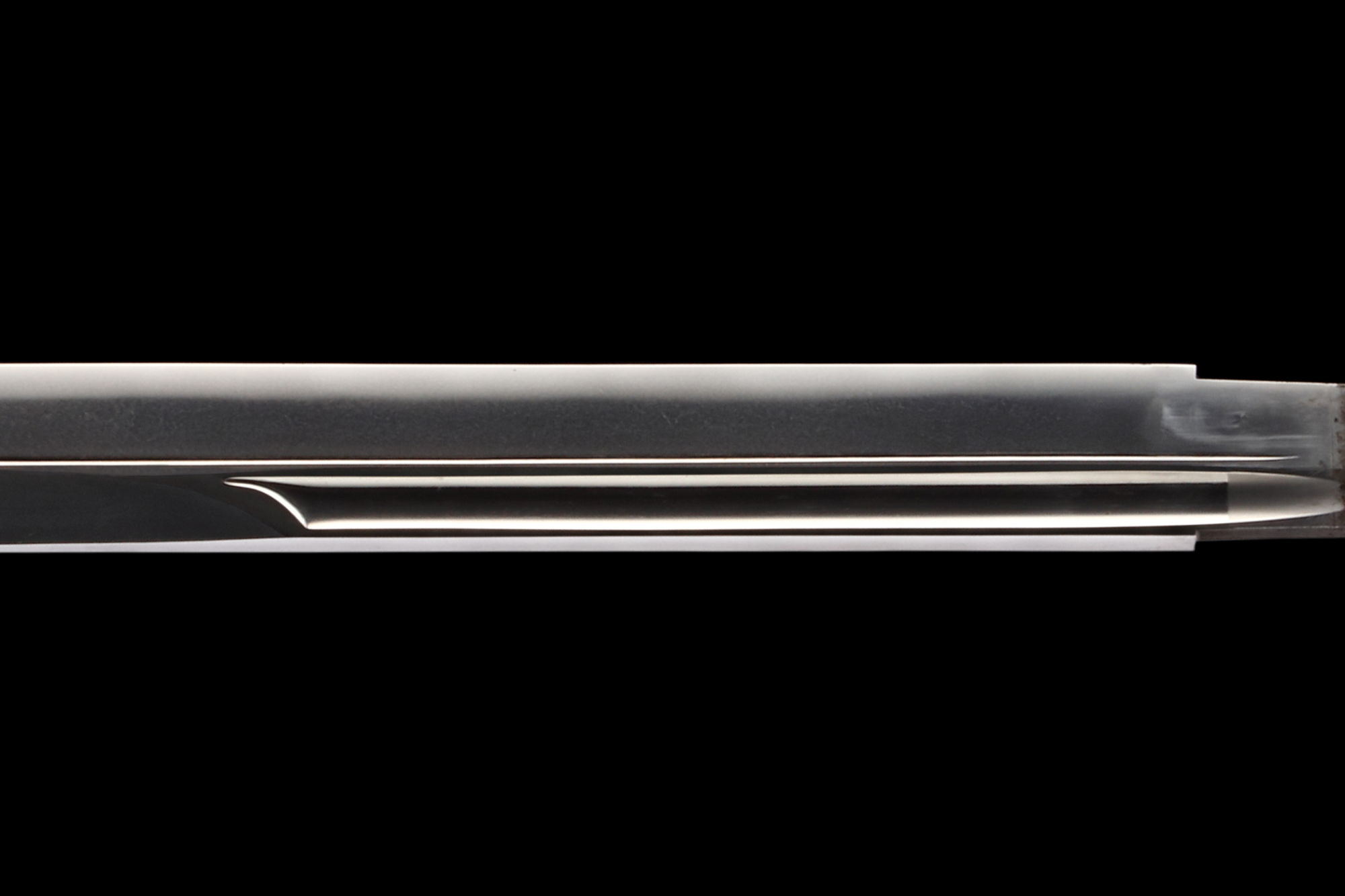

「静形の薙刀」とは、「源義経」の側室「静御前」(しずかごぜん)の薙刀と同型という伝承に基づく比較的反りの少ない薙刀であり、本薙刀は、槍への転用も可能です。

1868年(慶応4年)、江戸城警備の任務にあたっていた岩田通徳は、日光奉行(江戸以外の重要な直轄領に置かれ、政務をつかさどる「遠国奉行」[おんごくぶぎょう]のひとつ)を兼任することとなり、日光へ出陣します。

しかし、明治新政府から退去命令が下ったことにより、幕府の制度下では最後の日光奉行となりました。その後は徳川家と共に静岡藩へ移住し、1869年(明治2年)には、掛川奉行に就任しています。

本薙刀は、新々刀期の名工「大慶直胤」(たいけいなおたね)風の地鉄(じがね)に直刃(すぐは)を焼き、また、刃文や刀姿の洗練された様子から、細田直光がかなりの技量を備えていたことを示しています。