本刀は、明治時代に刀剣鑑定家として活躍した「今村長賀」(いまむらながよし)が所有していた1振です。今村長賀は、刀剣界では「いまむらちょうが」の愛称で知られており、その前半生は軍人として、後半生は刀剣鑑定家として活動していました。

刀剣鑑定家としての活動がはじまるのは、1881年(明治14年)頃からです。宮内省(現在の宮内庁)の「御用掛」(ごようがかり:宮内省などの命を受けて用務を行う職)を拝命したあと、「靖国神社」に併設された宝物館「遊就館」(ゆうしゅうかん)で武器や甲冑(鎧兜)の整理・識別を行う「遊就館取締」(ゆうしゅうかんとりしまり)に着任。

その後、「臨時全国宝物取調鑑査掛」を任じられた際は「東京帝室博物館」(現在の東京国立博物館)や「奈良帝室博物館」(現在の奈良国立博物館)が所蔵する刀剣の鑑定を実施。このとき、今村長賀は「帝室博物館が所蔵していた刀で、今村長賀に鑑定されていない刀はない」と言われるほど、膨大な数の刀を鑑定します。

そして、今村長賀は刀を鑑定する際に一緒に「押形」(おしがた)を収集していました。押形とは、刀の姿を墨などで写し取った資料のこと。今村長賀が作成した押形は「今村押形」とも呼ばれており、今村押形はすべての刀にその特徴や、今村長賀の所見が書き残してあるのが特徴。

また、今村長賀は刀剣収集を行う愛刀家としても著名です。今村長賀自身で所有した刀の数は数1,000振以上。一説によると、今村長賀が所有していた刀の多くは、明治維新後の廃刀令によって破棄されかけていた名刀で、今村長賀は刀を1振でも多く救うために国中を行脚したと言われています。

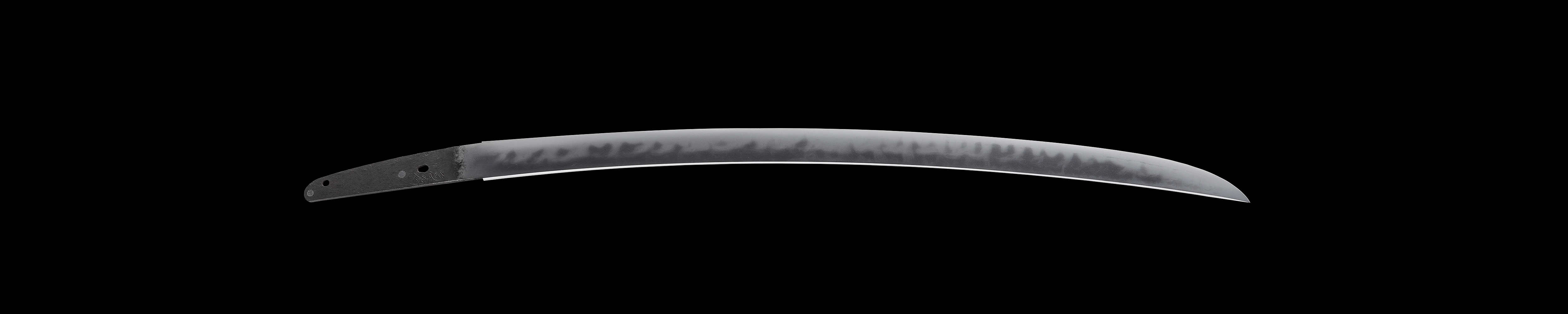

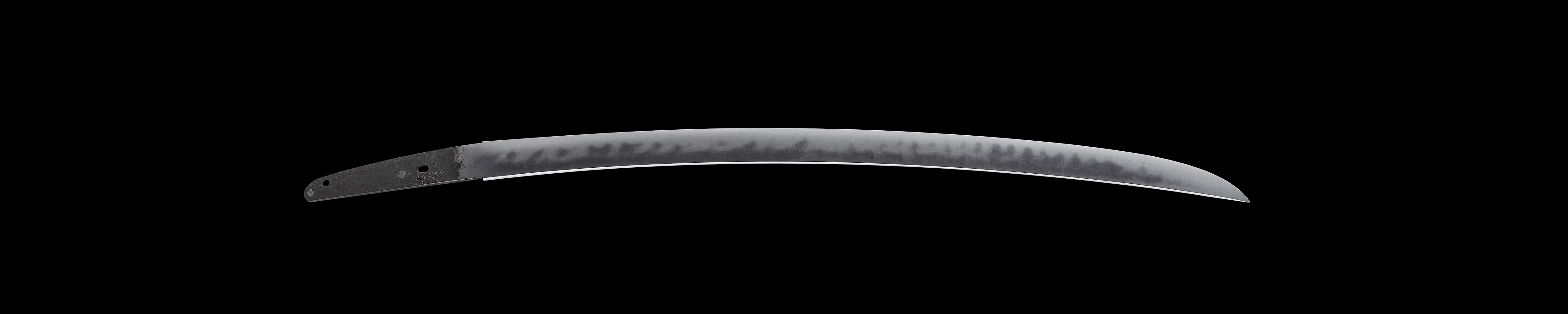

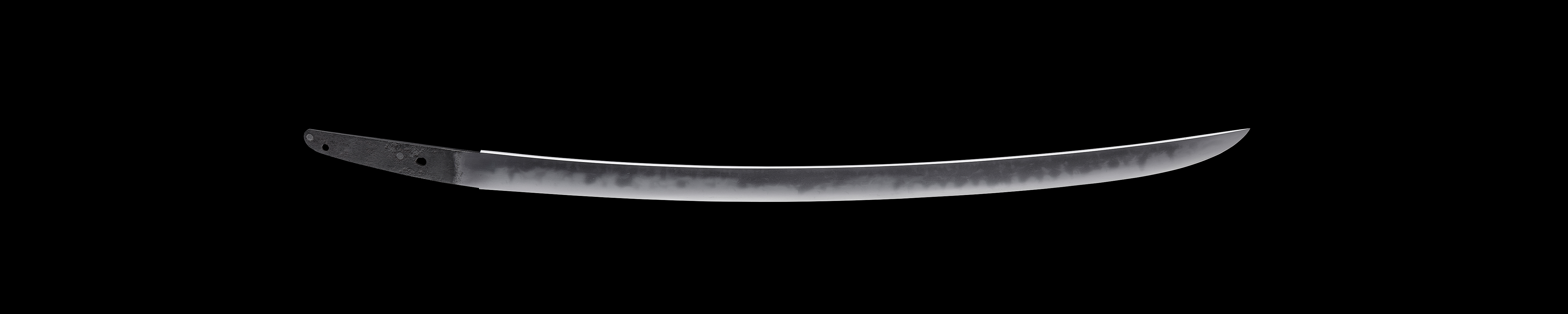

本刀の作刀者は、室町時代中期に尾張国志賀(現在の愛知県名古屋市北区志賀町付近)で活躍した刀工「兼延」(かねのぶ)。兼延は、美濃国(みののくに:現在の岐阜県南部)の直江村(なおえむら)で作刀していた刀工一派「直江志津」(なおえしづ)の流れを汲む刀工です。

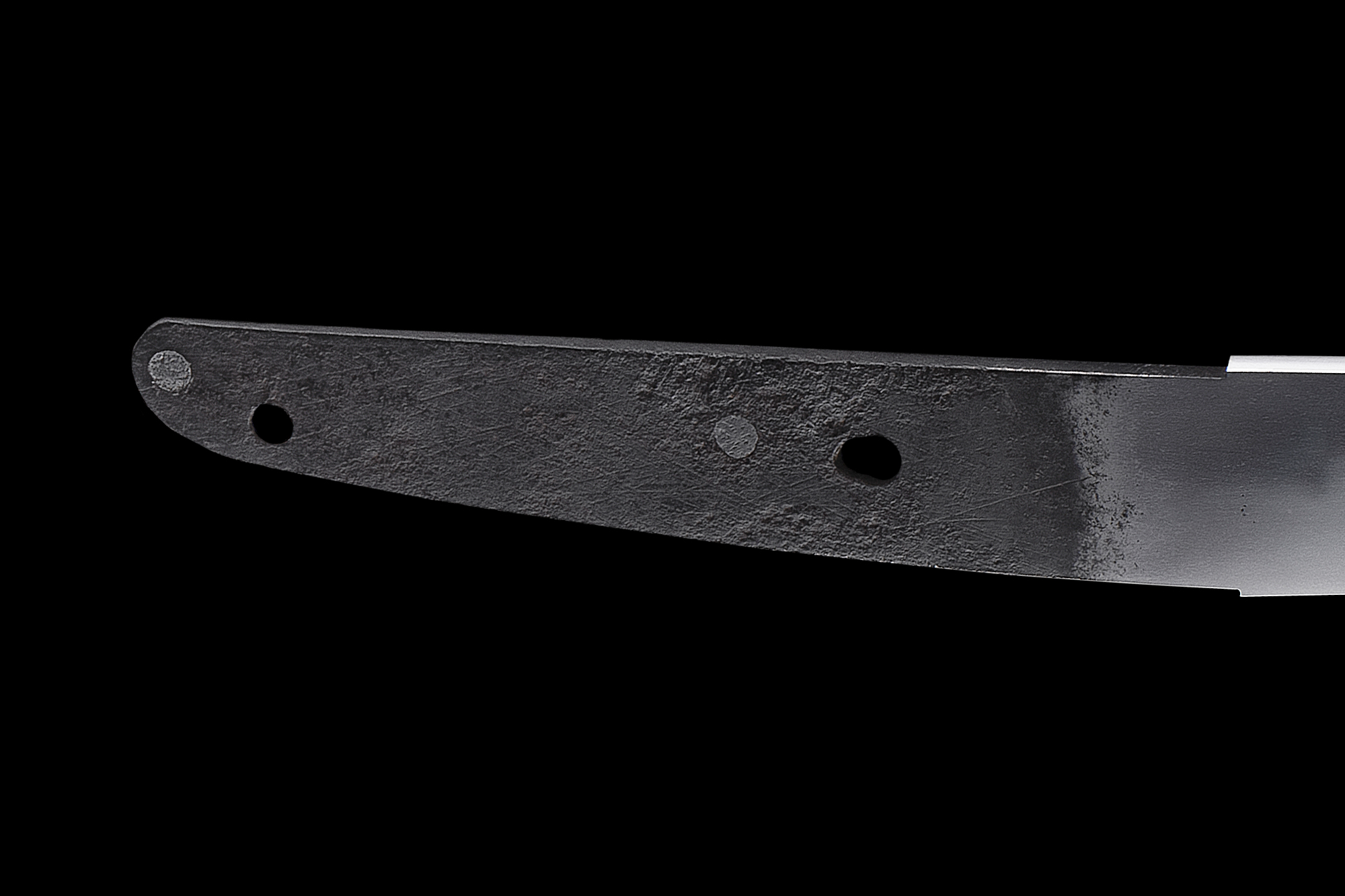

「兼延」と銘(めい:刀に施される、作刀者や所有者などの情報)を切った刀工は複数存在し、その名跡は室町時代末期まで続きました。初代の兼延は直江村で作刀を行っていたとされており、尾張国志賀へ移住したのが2代目の兼延と言われています。移住後、2代目兼延から興った一派は、活動していた地名から「志賀関」や「山田関」などと呼ばれるようになり、「尾張鍛冶」の礎を築いたのです。

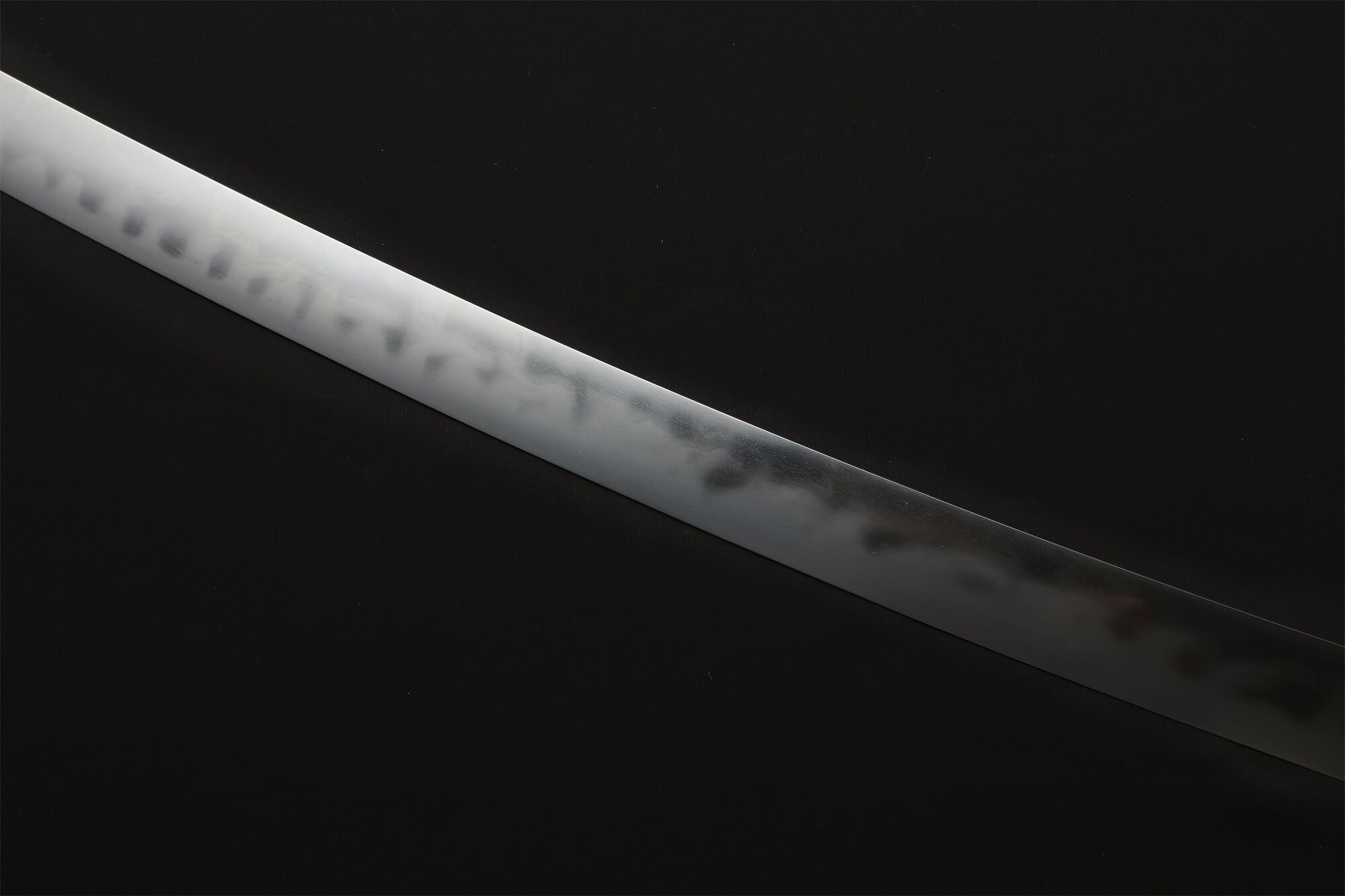

本刀は、歴代兼延のなかでも最も上手と称された2代目兼延の作と推測されています。刃文は皆焼(ひたつら)、互の目丁子(ぐのめちょうじ)、飛焼(とびやき)、棟焼(むねやき)など様々な変化に富み、匂口(においぐち/においくち)明るく、大平造(おおひらづくり)の姿で覇気に満ち溢れた傑作刀です。