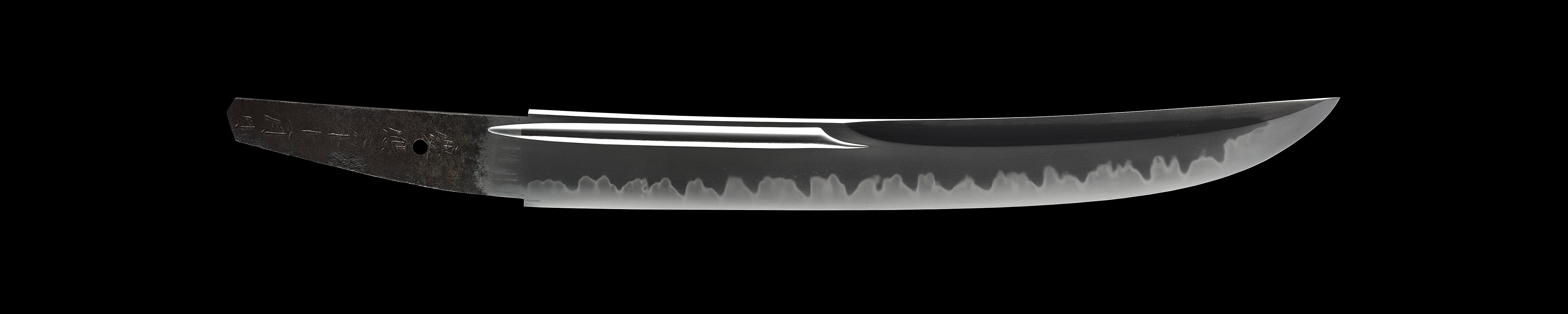

本短刀は9代目「山田朝右衛門吉亮」(やまだあさえもんよしふさ)の「差料」(さしりょう)だった1振です。「差料」とは、自分が差すための日本刀のこと。

「山田朝右衛門」(初代から4代は浅右衛門、5代目が朝右衛門に改名)は、江戸時代から明治時代初頭まで、代々「御様御用」(おためしごよう)と呼ばれる刀の試し切り役を務めた家系の当主で、死刑執行人もかねていました。

吉亮が斬首した罪人は、明治新政府の転覆を謀った「雲井龍雄」(くもいたつお)や、「大久保利通」(おおくぼとしみち)を暗殺した「島田一郎」(しまだいちろう)、毒婦と言われた「高橋お伝」(たかはしおでん)などです。

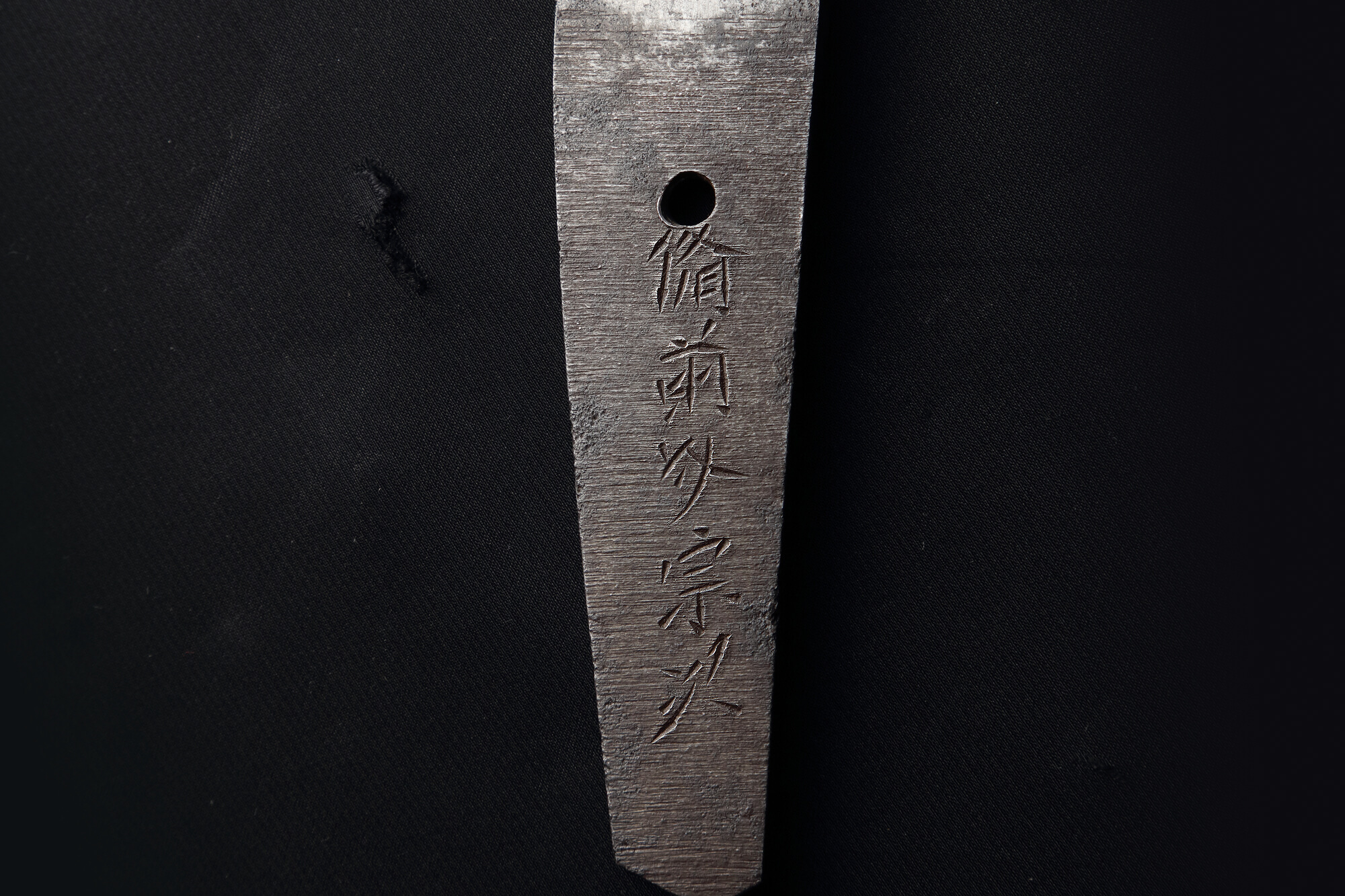

本短刀の制作者であり、「備前介宗次」(びぜんのすけむねつぐ)と銘を切った「固山宗次」(こやまむねつぐ)は、山田朝右衛門の家とも交流があったと伝えられています。

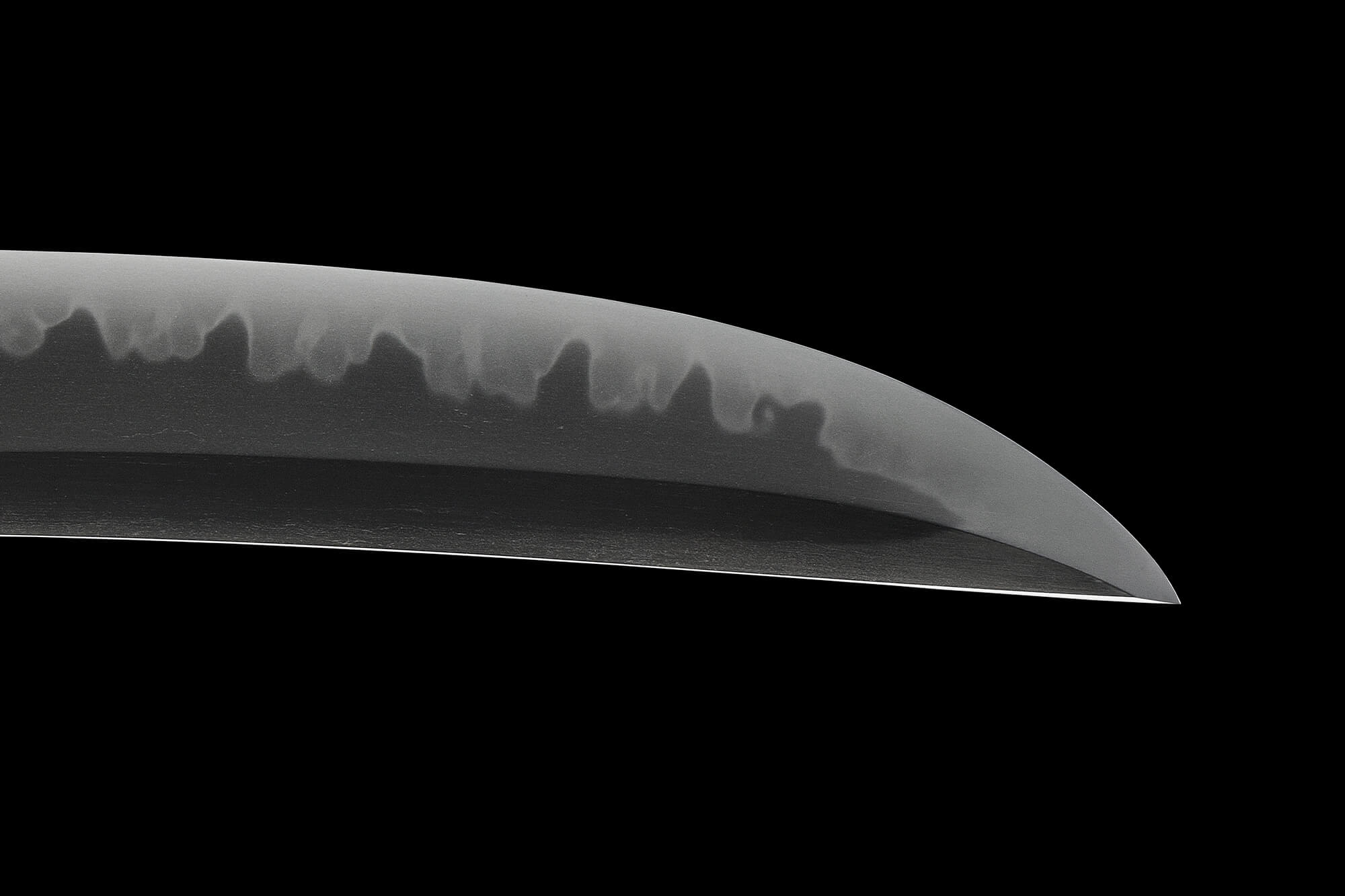

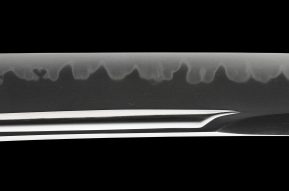

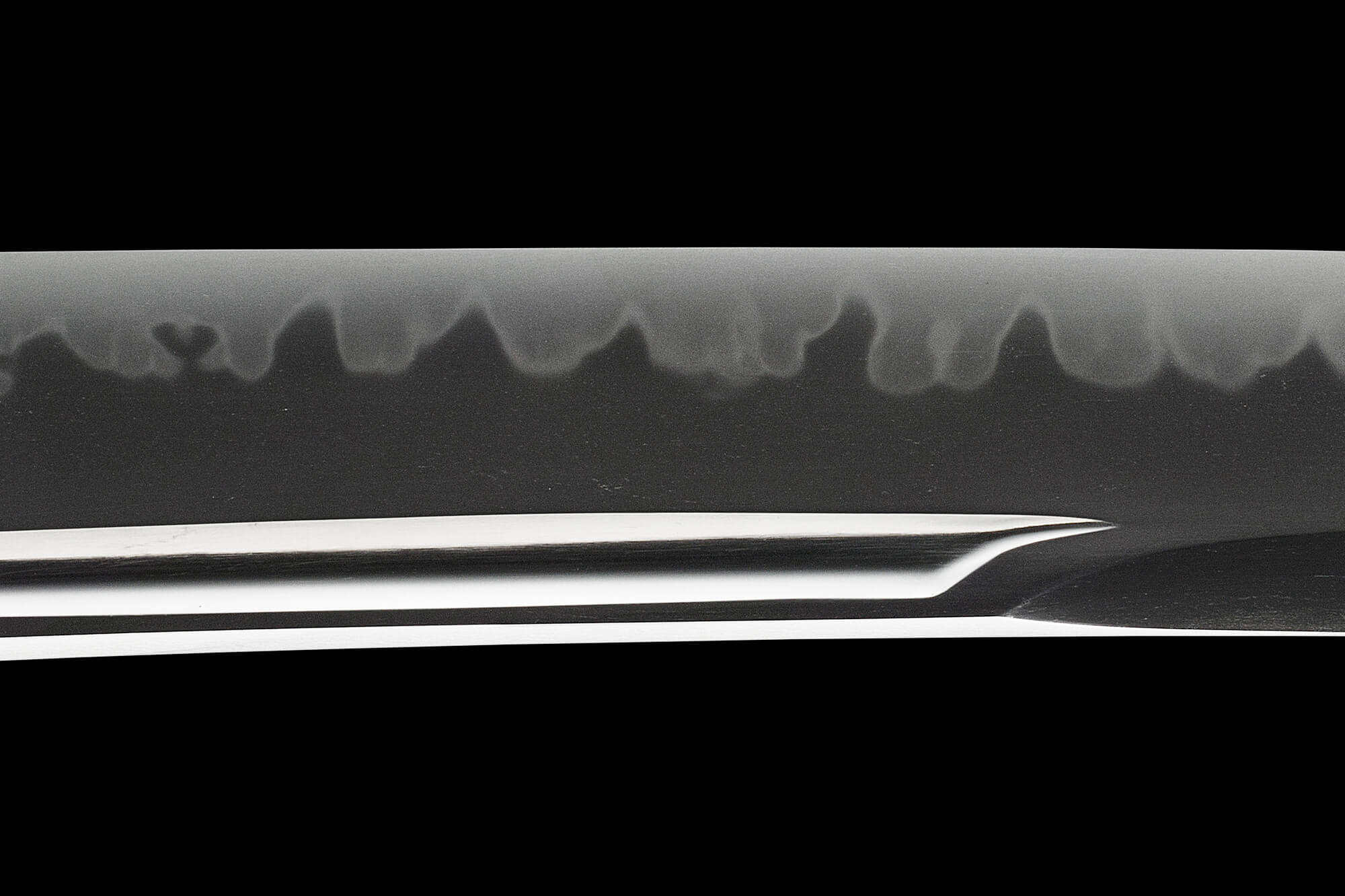

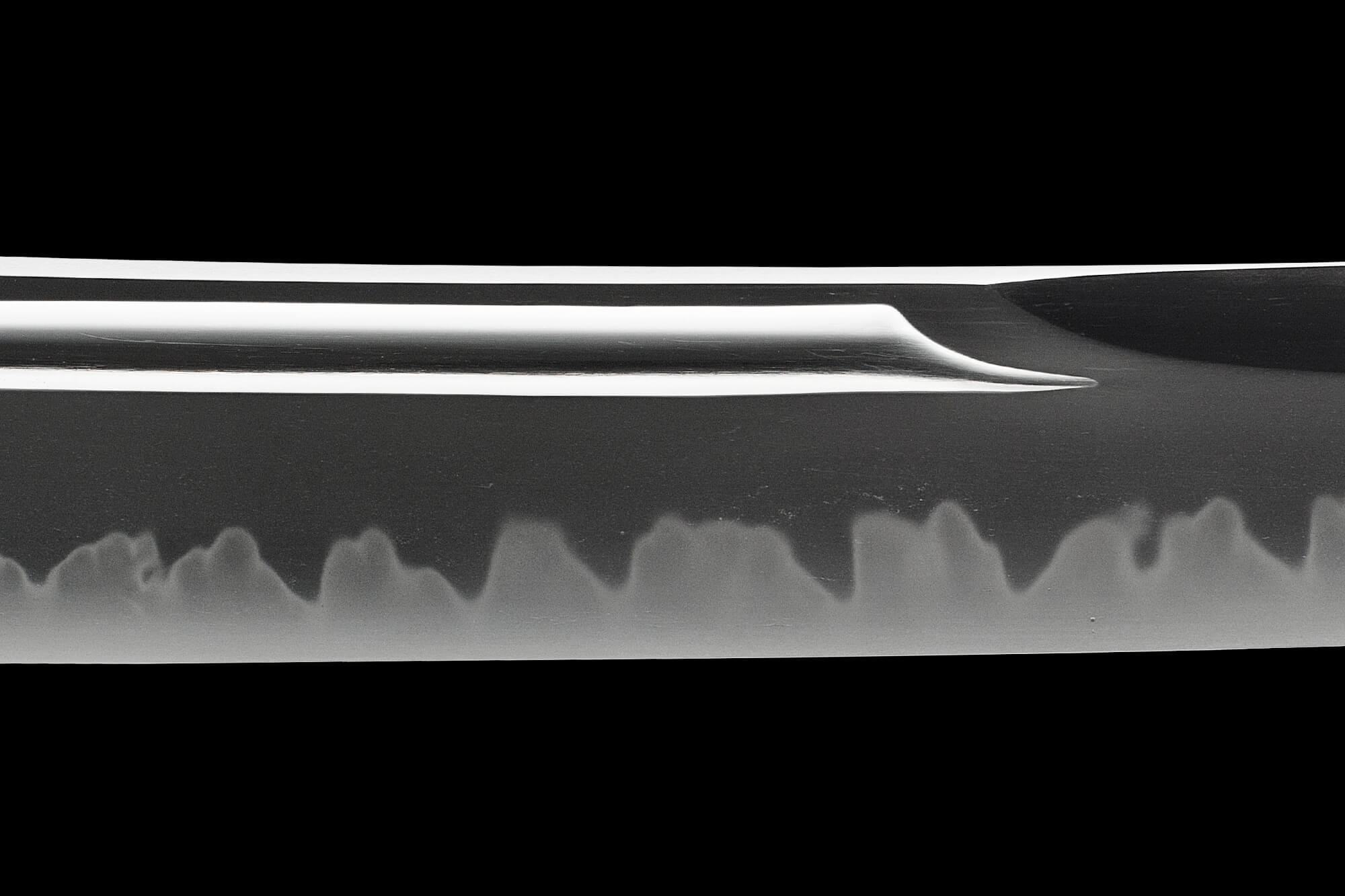

本短刀の姿は特徴的な鵜の首造り(うのくびづくり)です。鵜の首造りとは、鋒/切先(きっさき)部分を残して、鎬地(しのぎじ)の肉を落とした造り込みのこと。刀身は峰/棟(みね/むね)側から見ると鵜の首の形に似ており、短刀に多く見られます。刃文は、独特の丁子刃(ちょうじば)。一目で宗次と分かる華やかな作品です。