「永貞」は、江戸時代末期の美濃国(みののくに:現在の岐阜県南部)における優工のひとり。1809年(文化6年)、美濃国不破郡(現在の岐阜県不破郡垂井町)にて、寺侍「松井直三郎」(まついなおさぶろう)の子として生まれ、本名を「松井治一郎」(まついじいちろう)と称しました。

永貞は、幕末の動乱により刀工を志し、初めは「赤坂千手院」(あかさかせんじゅいん)派の「道永」(みちなが)に師事しています。その後は自身で鍛刀を研究し、独自の作風を創り上げたのです。また、永貞は「関鍛冶」(せきかじ)の祖である「金重」(かねしげ/きんじゅう)の末裔(まつえい)でもあります。

松江(まつえ:現在の島根県松江市)や山城(やましろ:現在の京都府中南部)で鍛刀し、しばらくの間、紀州徳川家(きしゅうとくがわけ)のお抱え鍛冶も務めました。さらには、1860年(万延元年)頃に伊勢国田丸(いせのくに・たまる:三重県度会郡玉城町)、1862~1868年(文久2年~慶応年間)頃までは、江戸青山にあった紀州徳川家の老臣「久野丹波守」(くのたんばのかみ)の下屋敷でも鍛刀しています。

明治維新後は、郷里の「御勝山」(おかちやま)山麓に戻り、1869年(明治2年)6月22日、60歳で亡くなりました。

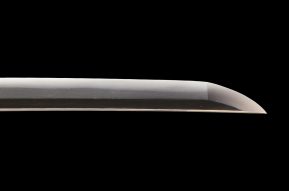

永貞の作刀には現存する刀はあまりありませんが、その作風は、幕末の刀工の中で最も高い人気を誇った「清麿」(きよまろ)一派によく似たところがあります。寸法が延びて反りは浅く、身幅は広く中鋒/中切先が延びた豪壮な姿であり、これは新々刀の典型的な刀。その中でも永貞の最大の特徴と言えるのは、三つ棟の造込みになっている点です。

本刀は、永貞が円熟期を迎えた1864年(元治元年)、55歳のときに江戸青山にて鍛刀されました。