鎌倉時代後期に活躍した山城国の刀工。同国で最も栄えたとされる「来一門」(らいいちもん)の2代目当主にあたる、同派の代表工です。

来一門の実質上の始祖である「国行」(くにゆき)の子と伝えられ、その銘には、「弘安元年」(1278年)年紀作に切られている「国俊」二字の物と、「正応二年」(1289年)の「来国俊」三字の物である2種類が見られます。両者には同人とする説もありますが、作風に異なる点があるため、江戸時代の「本阿弥家」による折紙(おりがみ)の中では、それぞれを区別する見解が示されているのです。

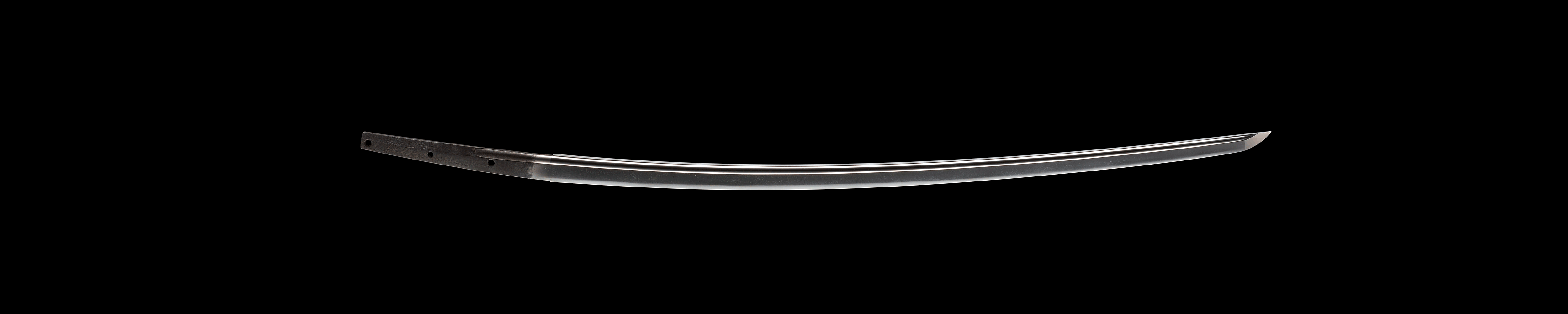

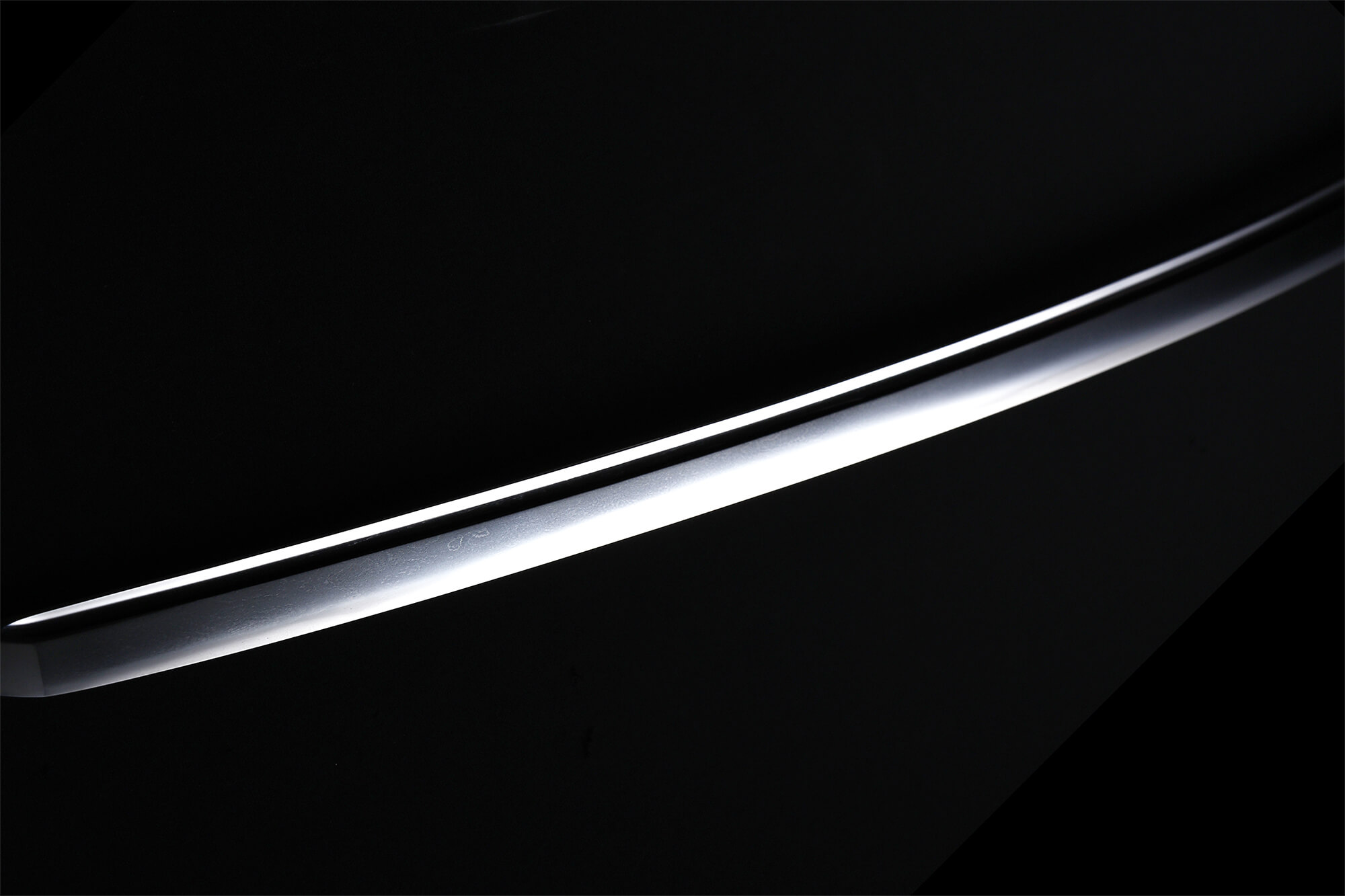

本太刀は、磨上ではありますが、茎尻(なかごじり)付近には国俊の三字銘が切られています。反りはやや高く、重ねが厚い姿は優美であり、地鉄(じがね)は小板目肌が詰み、地沸(じにえ)が付き、直刃(すぐは)調の刃文には、わずかに逆ごころとなった小互の目が交じり、国俊の特色がよく示された1振りです。銘は、同工の前期銘であると鑑せられます。