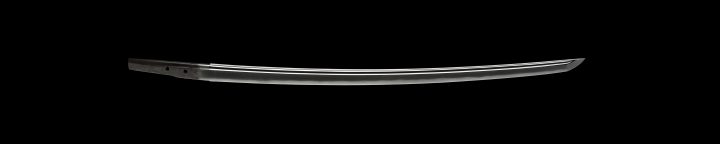

本太刀は、鎌倉時代後期に備前国(現在の岡山県東部)で活躍した刀工「長船長光」が作刀した太刀です。もともとは「織田信長」の愛刀で、のちに「明智光秀」が「本能寺の変」のあとに「安土城」から持ち出したと言われています。そのあと、本能寺の変に尽くした褒美として、家老の「津田遠江重久」(つだとおとうみしげひさ)に与えたことから、「津田遠江長光」の名が付きました。

しかし、明智光秀はそのあとほどなくして「豊臣秀吉」に滅ぼされたため、津田遠江重久はしばらく放浪のときを過ごします。その後、加賀国(現在の石川県南半部)「前田家」に仕えることになり、その際に本刀を「前田利常」(まえだとしつね)へ贈りました。

のちに前田利常から5代将軍「徳川綱吉」(とくがわつなよし)へ献上され、尾張藩4代藩主「徳川吉通」が6代将軍「徳川家宣」より拝領。現在は、愛知県名古屋市東区にある「徳川美術館」が所有しています。本刀は、徳川美術館に現存する徳川家康由来の遺品のなかでも名だたる名刀です。