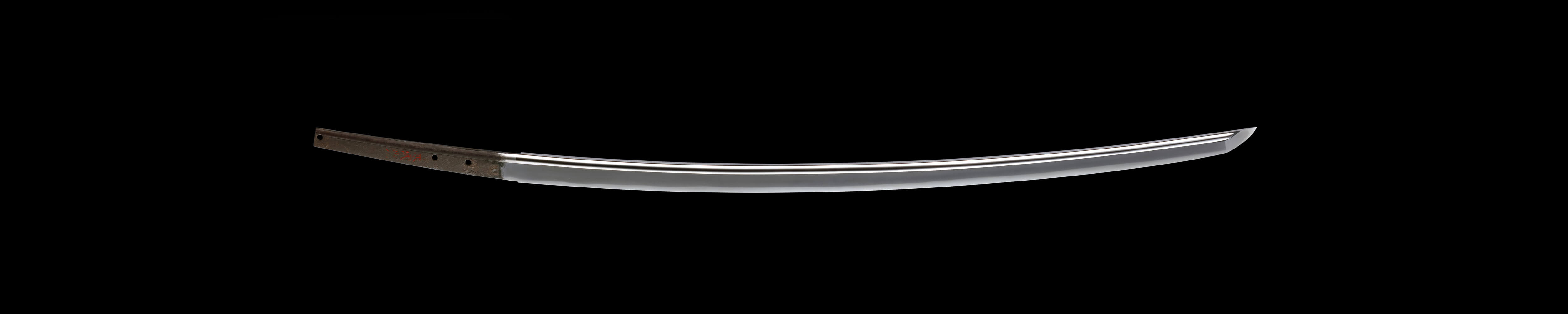

「刀 無銘 伝来国光(朱銘)」は、「来派」(らいは)直系の刀工、来国光(らいくにみつ)作と極められています。来派は、鎌倉時代中期から南北朝時代にかけて、山城国(やましろのくに:現在の京都府)で繁栄した刀工流派で、粟田口派(あわたぐちは)と並んで、山城国の2大流派とされていました。来国光は、「来国俊」(らいくにとし)の子で、「次郎兵衛尉」(じろうひょうえのじょう)と称し、鎌倉時代末期から南北朝期にかけて活躍したと言われています。

来国光の作風は多様で、姿(すがた)は①父・来国俊の作品に似た、細身で小鋒/小切先(こきっさき)に居反りの古調な姿と、②二字国俊に似た、身幅(みはば)の広く、重ね(かさね)のやや厚い、猪首鋒/猪首切先(いくびきっさき)の豪壮な姿の2様があり、刃文(はもん)には①相州伝・正宗の影響を受けた沸(にえ)の強い乱れ刃と、②来派の特徴である直刃調(すぐはちょう)に小互の目(こぐのめ)、小丁子(こちょうじ)、交じりといったものがあります。

来派には珍しく、二重刃(にじゅうば)や喰違い(くいちがい)状態をよく見せ、後年、肥前忠吉(ひぜんただよし)の手本になっていることを思わせます。

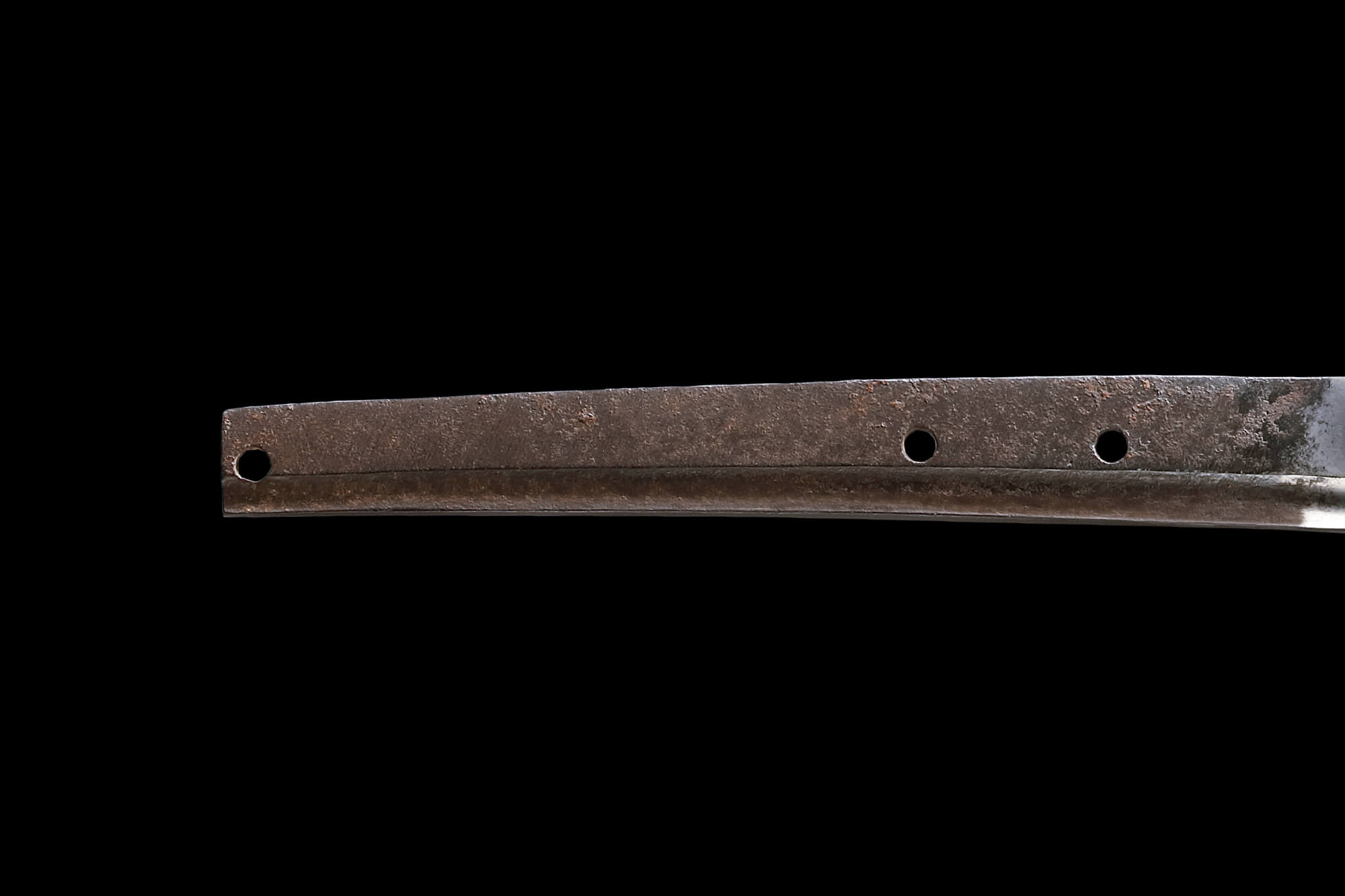

本刀は、猪首鋒/猪首切先風の姿。地鉄(じがね)は、板目に杢目(もくめ)が交じり、地沸(じにえ)が付きます。刃文(はもん)は、中直刃(ちゅうすぐは)で乱れ心あり。丁子足(ちょうじあし)、小足が入り、砂流し(すながし)、金筋(きんすじ)が掛かり、刃中が華やかで、匂口(においぐち)が明るく締まっています。

堂々とした体配でありながら、鎌倉時代に多く見られる猪首鋒/猪首切先であることから、来国光の鎌倉時代末期の作品であると考えられます。