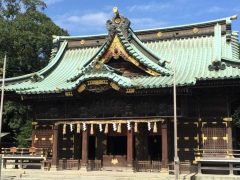

三嶋大社の創建年については不詳ですが、927年(延長5年)にまとめられた「延喜式神名帳」(えんぎしきじんみょうちょう)に名前が記載されていることから、奈良時代から平安時代には創建されていたと考えられています。祭神は山森農産の守護神である「大山祇命」(おおやまつみのみこと)と、恵比寿様とも称される「積羽八重事代主命」(つみはやえことしろぬしのかみ)。この2柱の総称が「三嶋大明神」(みしまだいみょうじん)です。社名・神名として冠されている「三嶋」は、そののち当地の地名となりました。

三嶋大社は源頼朝をはじめとして、武士との縁が特に深い神社。「平治の乱」(へいじのらん)で敗れ、伊豆に流された頼朝が「平家」打倒を目指して挙兵した際に、戦勝祈願を行なった場所としても知られています。「鎌倉幕府」成立後も、頼朝をはじめとした鎌倉幕府の将軍が参拝。そして南北朝動乱によって戦が増加すると、武将による戦勝祈願がさらに増えました。

戦国時代には、小田原を本拠としていた後北条氏(ごほうじょうし)による保護を受け、江戸時代には幕府から社領を寄進されるなど、手厚く保護されたのです。

三嶋大社は源頼朝以降、特に関東武士から厚い信仰を受けました。境内にある「宝物館」では、頼朝の妻「北条政子」(ほうじょうまさこ)が奉納したと伝えられている国宝「梅蒔絵手箱」(うめまきえてばこ)をはじめとした社宝を収蔵・展示。「日本刀」では、いずれも国指定重要文化財の「太刀:銘宗忠」(たち:めいむねただ)と「脇差:銘相模国住秋義」(わきざし:めいさがみのくにじゅうあきよし)をはじめとした数多くの作品が収蔵されているなど、武士とのつながりの深さが伺えます。

「太刀」の作者である「宗忠」は、鎌倉時代に備前国(現在の岡山県)の福岡地方で活動していた「福岡一文字派」(ふくおかいちもんじは)の刀工でした。古来、「茎」(なかご)に「一」の銘のみを切っていた福岡一文字派の作品は、華やかな「丁子乱」(ちょうじみだれ)の刃文が特徴。また、名刀が多いことでも知られ「備前長船派」(びぜんおさふねは)に次ぐ数の日本刀が国宝に指定されているのです。この太刀は、鎌倉時代初期に制作された1振であると言われています。

「脇差」の作者である「秋義」(あきよし)は、南北朝時代に鎌倉で活動していた刀工。この作品は、表が「鋒/切先」(きっさき)と刀身との境界線である「横手」(よこて)と、そこから「茎尻」(なかごじり)にかけての線である「鎬筋」(しのぎすじ)もない平面的な「平造り」(ひらづくり)であるのに対し、裏は横手のない鎬筋のみの「菖蒲造り」(しょうぶづくり)という一風変わった造りが特徴的です。刀身の表面に宝珠が施されるなど、装飾的な1振で、南北朝時代における「相州伝」(そうしゅうでん)の代表的な作品だと言えます。

鑑定区分

鑑定区分

時代

時代

制作国

制作国

刀工

刀工