石見神楽の演目「大蛇」

数ある演目のなかでも石見神楽の代名詞とも言うほど目を引く演目は大蛇です。

この演目は八岐大蛇(やまたのおろち)を素戔男尊(スサノオノミコト)が退治したという神話を再現しています。

八岐大蛇の話を神楽にするのは石見神楽に限ったことではありませんが、石見神楽の大蛇はスケールの大きさが違うようです。

大蛇の舞手はちょうちん蛇胴(蛇腹式胴体)を動かして自分の体を胴で隠しながらダイナミックに舞うため、まるで本物の大蛇がうねっているように見えるほど迫力があります。

大蛇の内容は次の通りです。悪業のために天界・高天原(たかまがはら)を追われた素戔男尊は、出雲の国にたどり着きます。

そこで嘆き悲しむ老夫婦と出会い、訳を尋ねると、毎年大蛇が現れては8人いた娘のうち7人が食べられてしまったということを聞きました。

最後のひとりである櫛名田比売(クシナダヒメ)もこのままでは食べられてしまうと泣く老夫婦に、素戔男尊はもし大蛇を退治できたら櫛名田比売を嫁に欲しいと伝えます。

素戔男尊は老夫婦にお酒を用意させ、大蛇が酔っぱらったところを持っていた刀剣で退治して、約束通り櫛名田比売と結婚しました。

このとき退治した大蛇の体から刀剣・天叢雲剣(あまのむらくものつるぎ)を見付けます。

この不思議な刀剣を素戔男尊は姉である天照大御神に献上します。一説には天叢雲剣がのちに三種の神器のひとつ・草薙劒(くさなぎのつるぎ)として熱田神宮に祀られるようになったと言われています。

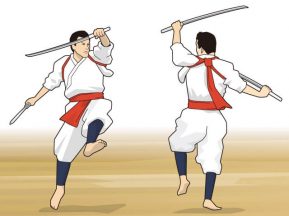

神楽の刀剣を用いて舞う採物舞、刀剣が登場する神話を題材にした神能では、刀剣を持つ凛とした空気感や強さなどが感じられます。

また、神楽は郷土芸能として様々な魅力も秘めており、その土地にまつわる故事が演目となって郷土文化を受け継ぐ役割を担うこともあります。子供神楽を行なう地域では、神楽の継承によって町全体で子供を育んでいくのでしょう。

今も神楽が継承される地域では、神楽に用いられる刀剣は身近な存在なのかもしれません。