長い歴史をもつスペインには、独特の伝統芸能や行事、文化が数多くあります。

数百年の歴史をもつ闘牛。スペインだけでなくポルトガル、フランス、ラテンアメリカなどでも行なわれていますが、スペインでは国技とされており、現在も多くの国民に愛されています。

闘牛は本来、貴族が主催者となり、祝祭に催す演目や軍事訓練として行なわれていました。そして、君主制が崩壊し共和制国家が成立すると、民衆が主導して行なわれるようになったのです。

闘牛士の剣

闘牛士が牛を挑発するために使用するフランネルの赤い布はムレータと言いますが、牛を攻撃する際に使用する剣(けん・つるぎ)はエストックと呼ばれています。

エストックは、14~17世紀にヨーロッパ全域で広く使用されていた長剣で、剣身の断面が菱形になっています。切先は先端に向かって細くなり、刀身は90~120cmほど。甲冑(鎧兜)が発達した中世には、鎖帷子の隙間を狙って攻撃しなければならなかったため、エストックのように細長く鋭い長剣が普及したのです。エストックは刺突用の剣であり、闘牛士は現在もエストックを使用し、最期に牛の急所を刺突します。

闘牛と同様に、スペインを代表するものはフラメンコです。フラメンコは、スペインの南部・アンダルシア地方に伝わる伝統舞踊ですが、スペイン系ロマの舞踊とイスラム教徒の歌舞が融合されて生み出されたものだと言われています。

フラメンコ以外にも、スペインには多くの民俗舞踊が残されており、世界でも有数の舞踊が盛んな国です。

民俗舞踊には、各地域、民俗に代々伝わるものと、16世紀に舞台芸術として発展したバイレ・クラシコがあります。

バイレ・クラシコとは古典舞踊のことです。12世紀にスペインで生み出されヨーロッパの宮廷で流行したサラバンド、18世紀に著名な舞踊家が生み出したボレロなどがあります。

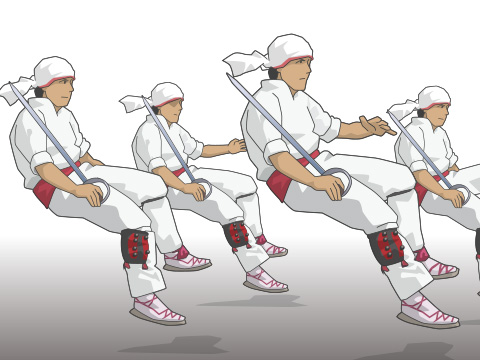

民俗舞踊はフラメンコの他にも、アンダルシア地方に伝わるファンダンゴやセビリャーナス、カタルーニャ地方のサルダーナ、カスティーリャ地方のセギディーリャ、アラゴン地方、ナバラ地方に伝わるホタなど。いずれの民俗舞踊も地域ごとの民族衣装を着けた舞い手が、カスタネットやギターなどの伴奏に合わせて祭りや宴席で踊ります。

スペインの民俗舞踊の特徴は、リズムが活発かつ複雑であることです。そのため、舞い手は舞踊技術の鍛錬を要します。

さらに、技巧的であるだけでなく、伴奏に合わせてしなやかに、優雅な舞へと移行することもあり、表現力も必要です。また、スペインの民俗舞踊のステップは、後世にバレエの中に取りこまれたものも多くあります。