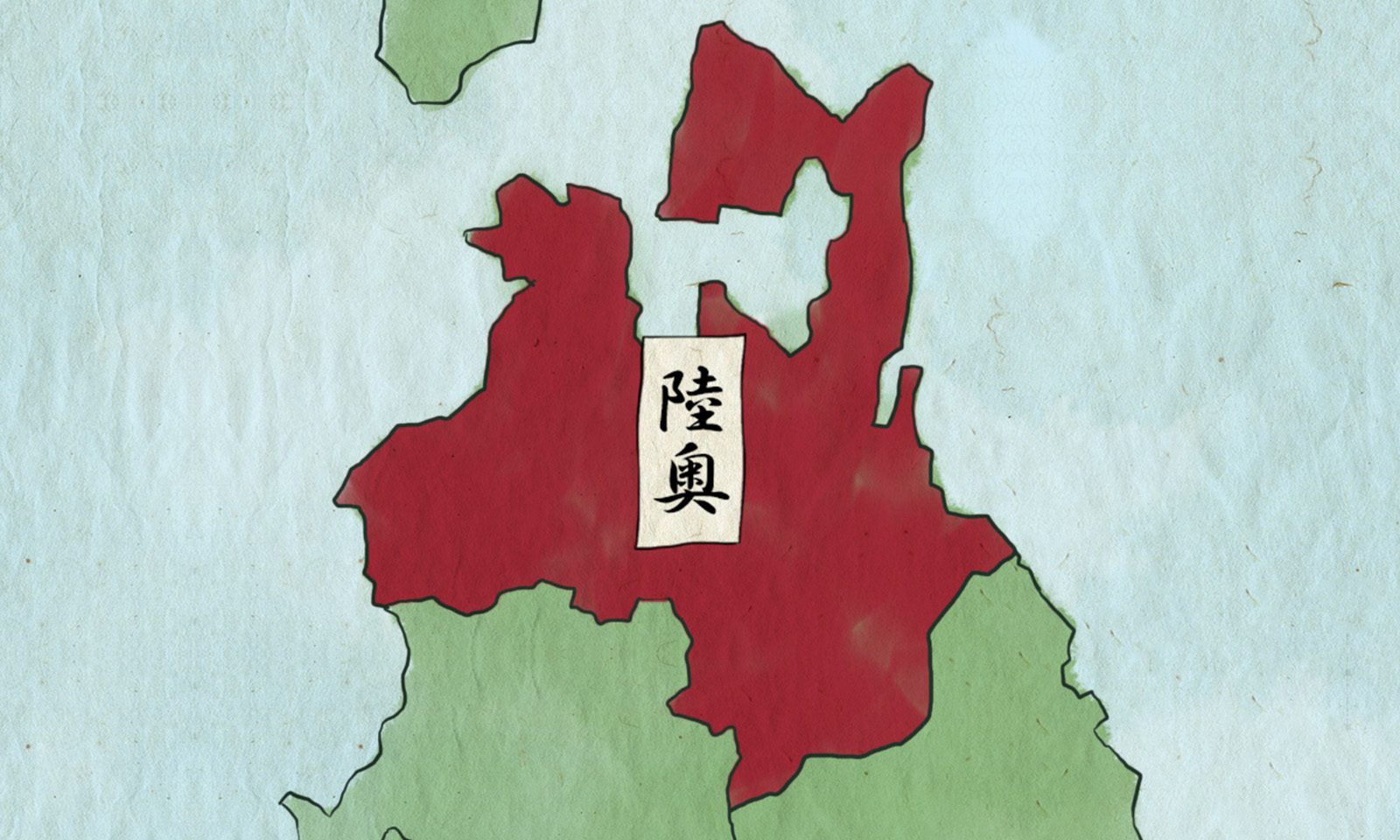

「兼定」と呼ばれる刀工は、美濃国(現在の岐阜県南部)を本拠地とした刀工の他に、陸奥国・会津(現在の福島県会津若松市)で鍛刀した刀工もいました。「和泉守兼定」(いずみのかみかねさだ)は「会津兼定」の11代であり、幕末維新期の会津藩に出仕して藩務をこなしつつ、 作刀した刀工です。

会津における兼定は、関鍛冶3代兼定の子「古川清右衛門」(ふるかわきよえもん)が、1556年(弘治2年)に、会津を治めた戦国大名「蘆名氏/芦名氏」(あしなし)の要請に応じて会津に移住したことに始まります。

作例には「奥州住兼㝎」などの銘を切っており、1625年(寛永2年)に没しました。2代会津兼定は初代の子であり、通称「古川孫四郎」(ふるかわまごしろう)、もしくは「古川孫一郎」(ふるかわまごいちろう)と名乗っていました。芦名氏が滅亡したあと、2代会津兼定は、「蒲生家」(がもうけ)に召し抱えられて鍛刀しています。

その後、蒲生家の断絶を受けて会津兼定は、3代目以降、「会津松平家」の初代当主「保科正之」(ほしなまさゆき)に仕え、「保科家」のお抱え刀工となります。

4代会津兼定は1668年(寛文8年)、「近江大掾」(おうみだいじょう)を受領。その後、入道したため、自身の作例には「兼定入道」と銘を切っていました。会津兼定の中では、歴代の名手として最も高い評価を受けています。

これ以降、会津兼定は順調に代を重ねていき、幕末維新期に至って11代まで、会津兼定を継承しました。11代会津兼定は、10代会津兼定の嫡男です。幼名は「友弥」(ともや)と名乗り、27歳頃から「清右衛門」(きよえもん)に改めています。刀工としての初銘には、「兼元」(かねもと)を用いていました。

1852年(嘉永5年)に16歳で会津藩に出仕し、1863年(文久3年)12月に、官位「和泉守」を受領。これを機に、名を兼定(さだかね)に改めたのです。

会津藩9代藩主「松平容保」(まつだいらかたもり)が、京都の治安維持を任とする「京都守護職」に任じられていたこともあり、1864年(元治元年)に起こった「蛤御門の変」(はまぐりごもんの変:別称[禁門の変])に11代・会津兼定は、会津藩士として出撃。121代天皇「孝明天皇」(こうめいてんのう)奪取を企んでいた、長州藩(現在の山口県)勢と戦っています。

やがて「戊辰戦争」(ぼしんせんそう)が終結して明治の世になると、1869~1874年(明治2~7年)まで、現在の新潟県加茂市で作刀。その後、再び会津へと戻っており、この期間中の作例を「加茂打ち」(かもうち)と呼んでいます。

加茂打ちを通じて、「互の目乱」(ぐのめみだれ)に「金筋」(きんすじ)の入った「相州伝」(そうしゅうでん)、「沸」(にえ)と「匂」(におい)の深い「直刃」(すぐは)が特徴である「大和伝」(やまとでん)を踏襲した日本刀を世に送り出しました。

11代兼定は1876年(明治9年)、福島県に奉職して鍛刀の場から離れましたが、1892年(明治25年)、皇太子「嘉仁親王」(よしひとしんのう:のちの[大正天皇])に日本刀1振を献上。1903年(明治36年)、67歳で没しています。現在も、会津兼定の掉尾(ちょうび:最後になって勢いが盛んになること)を飾るのにふさわしい名工と評価されています。

美濃伝の名工・和泉守兼定世界でも有数の刃物の産地として有名な岐阜県の「関市」についてご紹介します。