本脇差は、江戸時代の大坂新刀を代表する刀工である「粟田口一竿子忠綱」(あわたぐちいっかんしただつな)が1708年(宝永5年)に作刀しました。刃長(はちょう)57.8cmの豪壮な大脇差(おおわきざし)で、精良な地鉄(じがね)に華麗な濤瀾刃(とうらんば)、そして緻密な刀身彫刻には、円熟を迎えた粟田口一竿子忠綱の技量が遺憾なく発揮されています。

粟田口一竿子忠綱は初代「粟田口近江守忠綱」(あわたぐちおうみのかみただつな)の子。当初は父と同じく焼頭の揃った足長丁子(あしながちょうじ)の刃文を焼き、そのあとは互の目乱れ(ぐのめみだれ)や直刃(すぐは)、「津田越前守助広」(つだえちぜんのかみすけひろ)のような濤瀾刃と、様々な作風を展開。さらに「一竿子彫」(いっかんしぼり)と呼ばれる濃厚な刀身彫刻で名声を博しました。

本脇差は鎬造り(しのぎづくり)で庵棟(いおりむね)、反りは深め。茎(なかご)は生ぶで筋違鑢(すじかいやすり)と化粧鑢(けしょうやすり)が入り、先は刃上栗尻(はあがりくりじり)。地鉄は詰んだ小板目肌(こいためはだ)が所々流れごころとなり、地沸(じにえ)は厚く付き細かく地景が入ります。

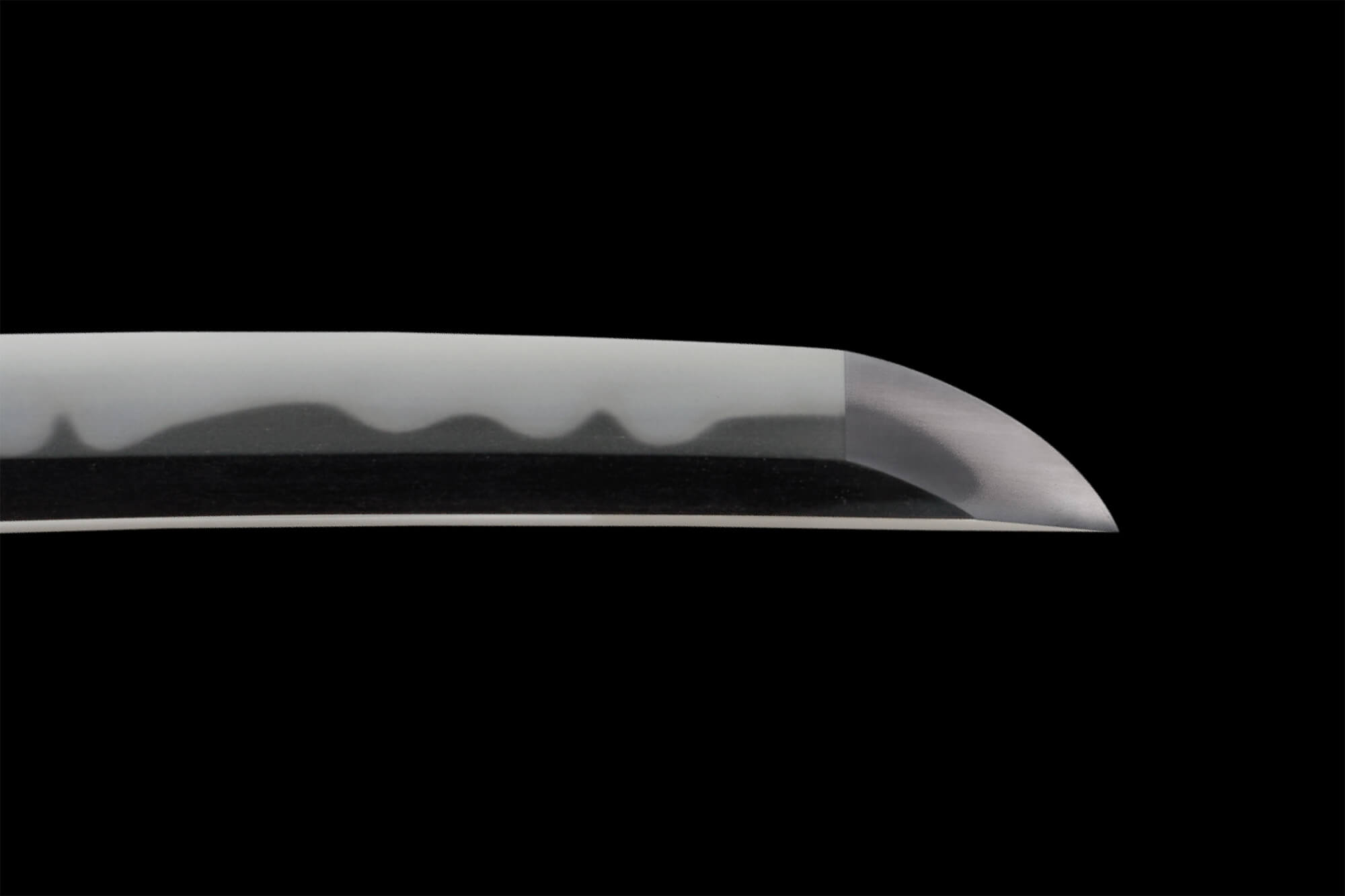

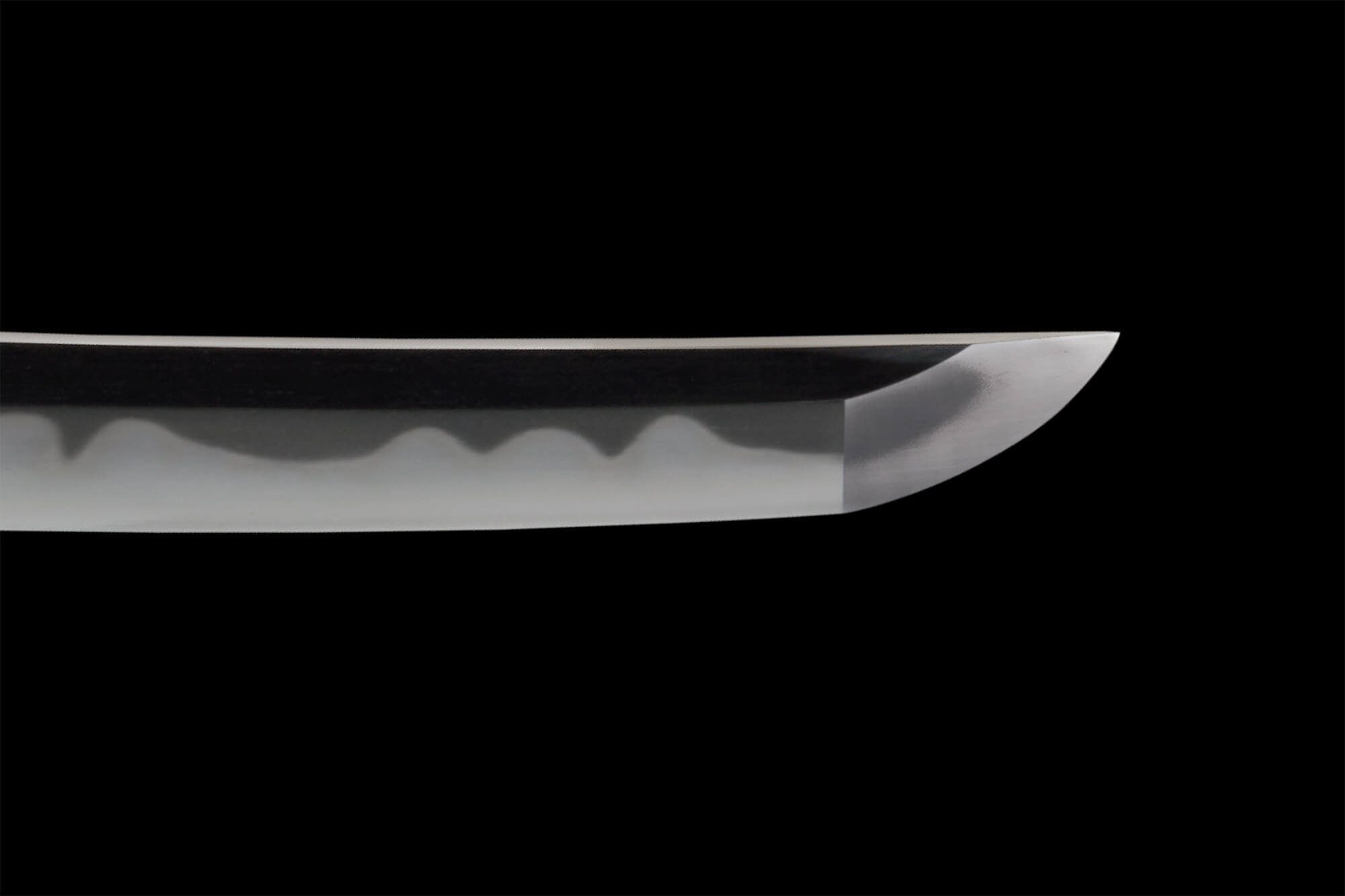

刃文は互の目乱れに小互の目(こぐのめ)や矢筈(やはず)を交えた濤瀾刃で、匂口(においぐち)は深く明るく、刃中(はちゅう)には金筋(きんすじ)や砂流(すながし)が盛んに入ります。

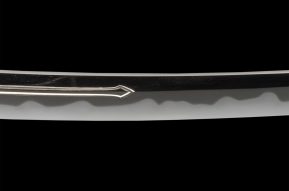

刀身の両面に刀身彫刻があり、差表は玉追龍(たまおいりゅう)、差裏は三鈷剣(さんこけん)。両面とも鎬(しのぎ)を正中線にとってバランス良く彫り込み、特に龍の図は一部を焼刃の際まで描きながら破綻なく仕上げられ、「一竿子彫」の真骨頂と言えます。

本脇差は、2018年(平成30年)に重要刀剣に指定されました。