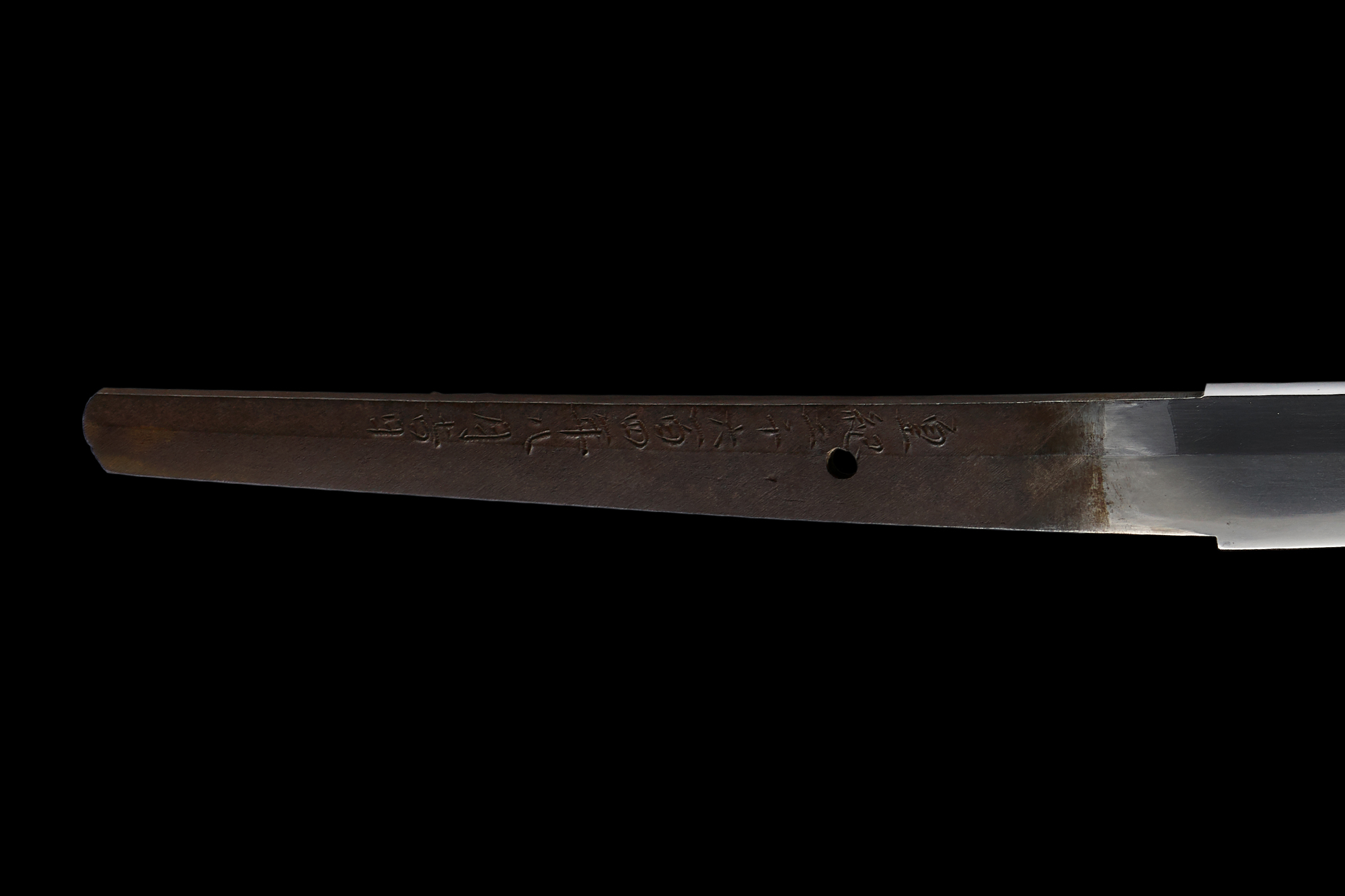

銘の「栗原昭秀」は明治~昭和前半にかけて刀剣界に多大な功績を残した稀代の人物である「栗原彦三郎昭秀」のことです。

栗原彦三郎昭秀は日本刀の復興に努め、自宅邸内に「日本刀伝習所」を設置。自身も鍛錬を「稲垣将応」(いながきまさひろ:新々刀の祖「水心子正秀」の門弟)に学んで数多くの作刀を行ない、刀匠・研師・鞘師などの隆盛を極めたことから斯界の功労者としても広く名を知られており、戦時中には最も著名な刀工と呼ばれていました。

廃刀令、そして敗戦という刀剣界における二大危機を回避し、栗原彦三郎昭秀は、のちの人間国宝「宮入昭平(行平)」や、古名刀(主に相州伝)の再現・研究に尽力した「天田昭次」などの刀匠を育成し、現代刀工界の基礎を築き上げます。

本刀は1944年(昭和19年)に制作され、栗原彦三郎昭秀の弟子である刀匠「幡野昭信」が代作代銘(門弟などが先代に代わり作刀を行ない、銘は先代の名を切ること)に任じた1振。

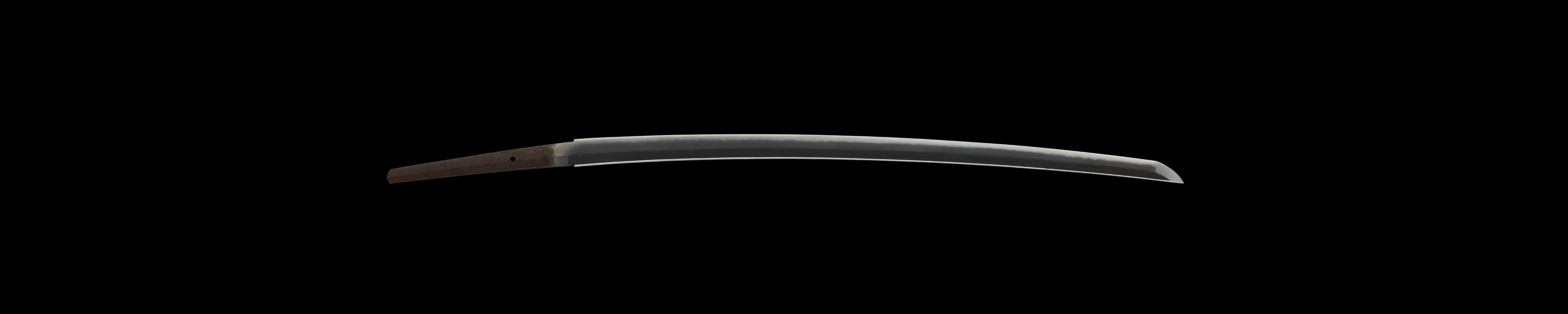

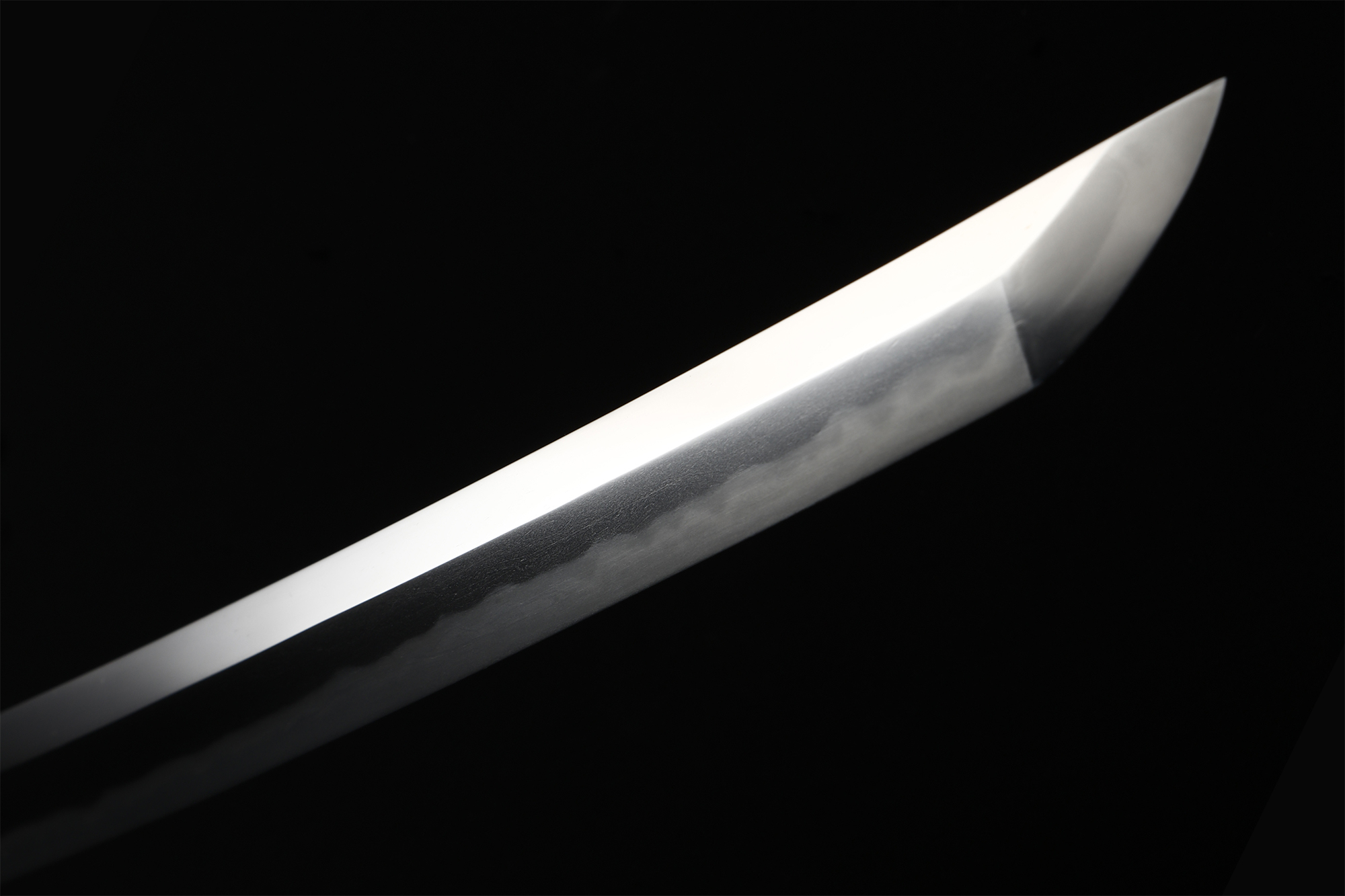

形状は鎬造(しのぎづくり)で身幅は尋常。重ねはやや厚く、反りは浅く、鍛は板目、総柾(まさ)がかりで、地沸(じにえ)が付き、地景(ちけい)も入っており、刃文は小互の目(こぐのめ)・小丁子(こちょうじ)風、刃縁(はぶち)が刃肌に絡んで、砂流し(すながし)がかかっています。