本脇差の制作者である「宮本包則」(みやもとかねのり)は、1830年(天保元年)、伯耆国倉吉(現在の鳥取県倉吉市)に誕生。22歳のとき、備前長船(びぜんおさふね)の刀工「横山祐包」(よこやますけかね)の門人となります。

1876年(明治9年)の廃刀令発布後も作刀を続け、1889年(明治22年)には、伊勢神宮の遷宮に際して神宝の太刀(たち)を制作。1906年(明治39年)、大阪の刀工「月山貞一」(がっさんさだかず)と共に「帝室技芸員」(ていしつぎげいいん:皇室の美術・工芸品の制作をする美術家。1944年[昭和19年]に制度廃止)に任命されました。

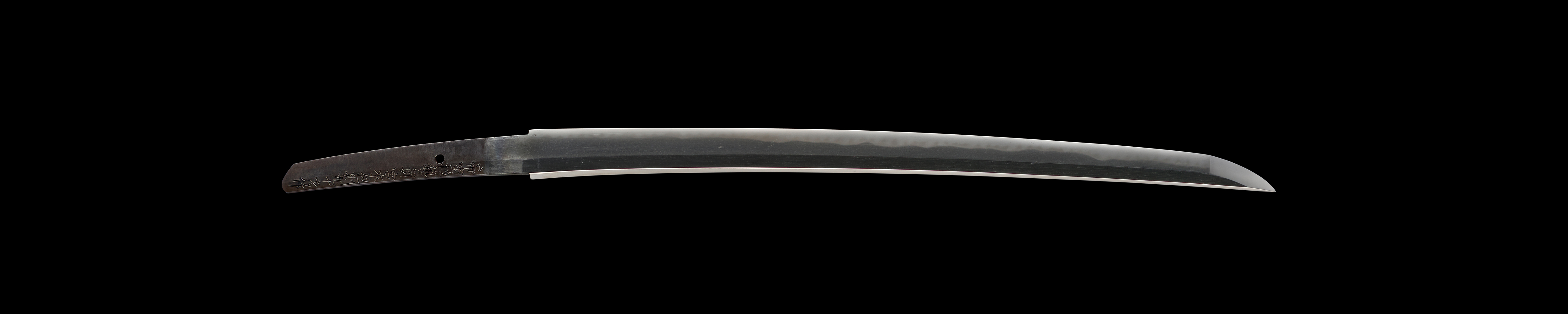

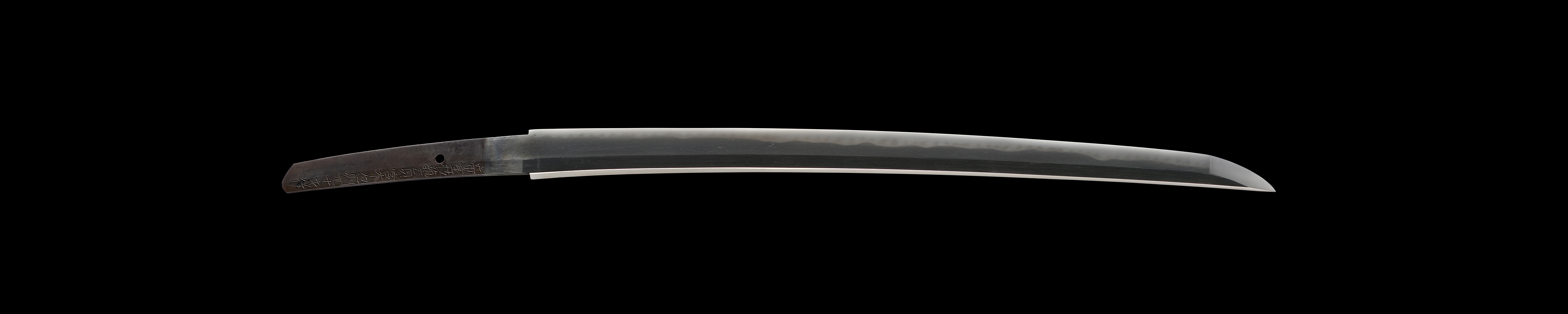

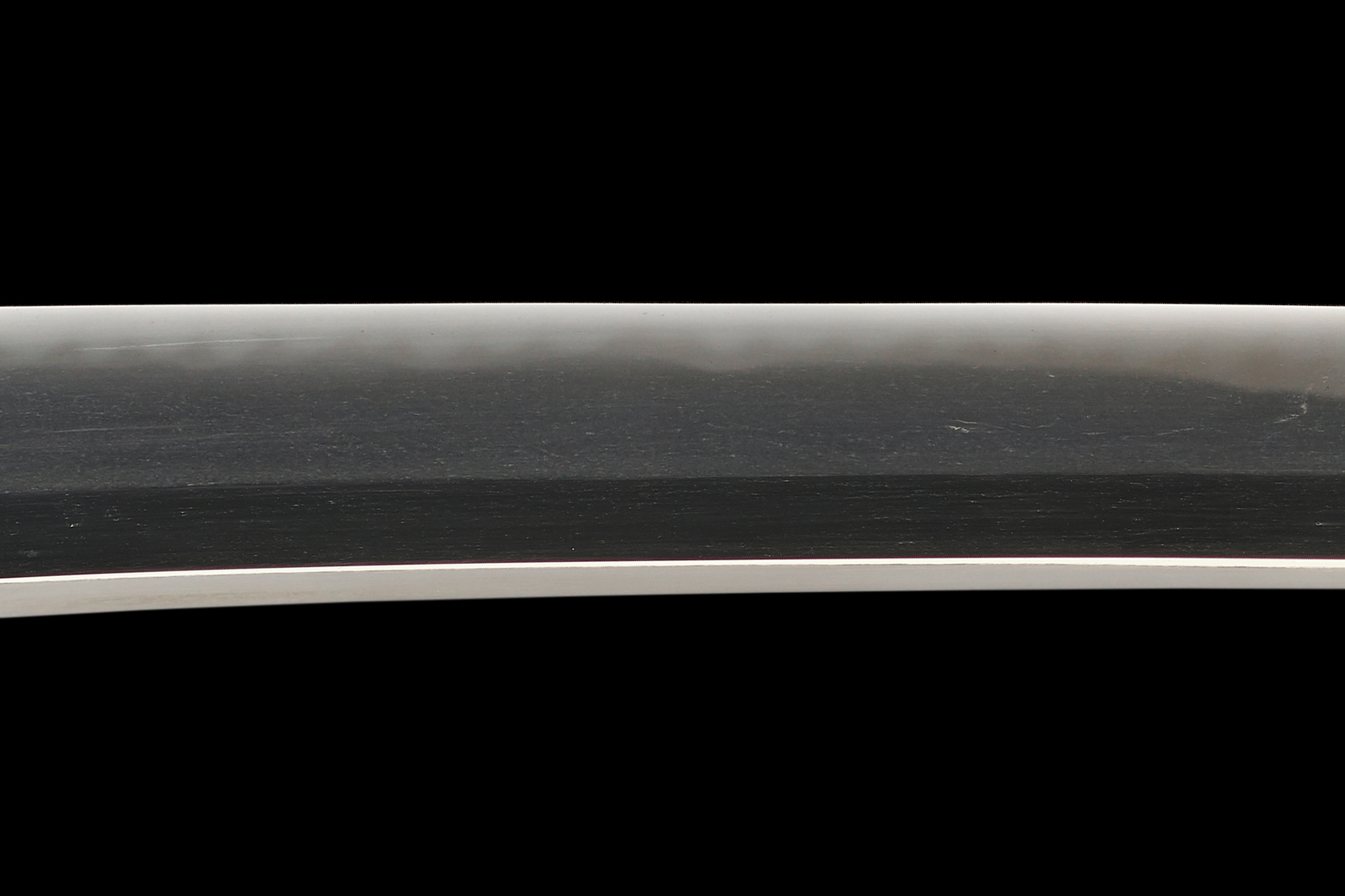

本脇差の地鉄(じがね)は、良く詰んだ小板目肌。刃文は小丁子乱れ(こちょうじみだれ)で、沸(にえ)が絡み、匂口締まり刃が明るく冴えています。刃長はやや短めの脇差ながら、力強さが感じられる、包則の晩年の力作です。