本太刀は、上野国吉井藩1万石「鷹司松平家」に伝来した古備前の名刀。「京都鷹司家」は飛鳥時代から続く藤原北家(摂政・関白に就ける名家)で、1300年の歴史を誇る名門です。

鷹司松平家の初祖「鷹司信平」(たかつかさのぶひら)は、京都鷹司家「鷹司信房」の四男。1650年(慶安3年)、15歳になった信平は公家を辞め武士になろうと、姉が三代将軍「徳川家光」の正室「孝子」(たかこ)であるのを頼りに江戸へ下ります。

そのまま徳川家の旗本となり、四代将軍家綱より7,000石と、その仲介で紀州徳川家藩主「徳川頼宣」(とくがわよりのぶ)の次女「松姫」を娶り、徳川一門に列して松平姓を賜りました。

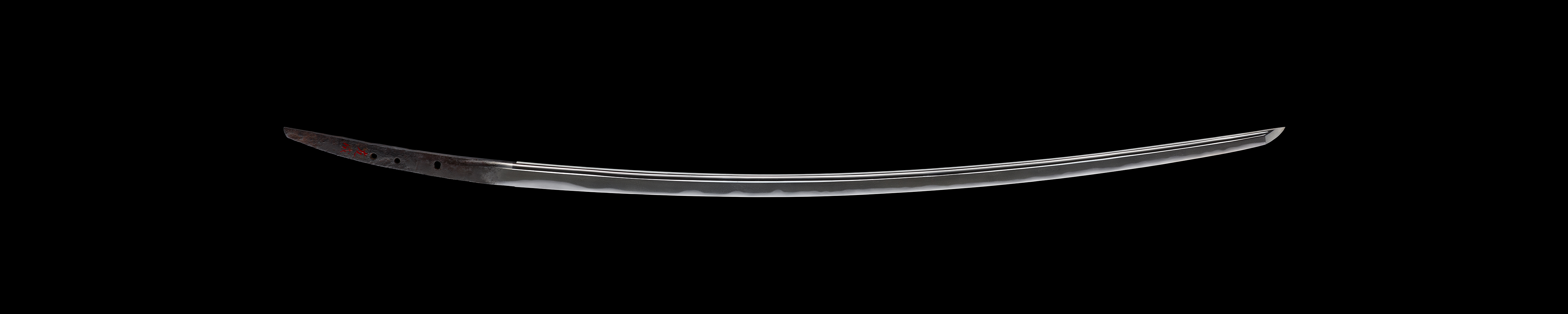

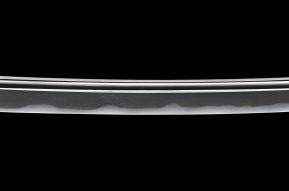

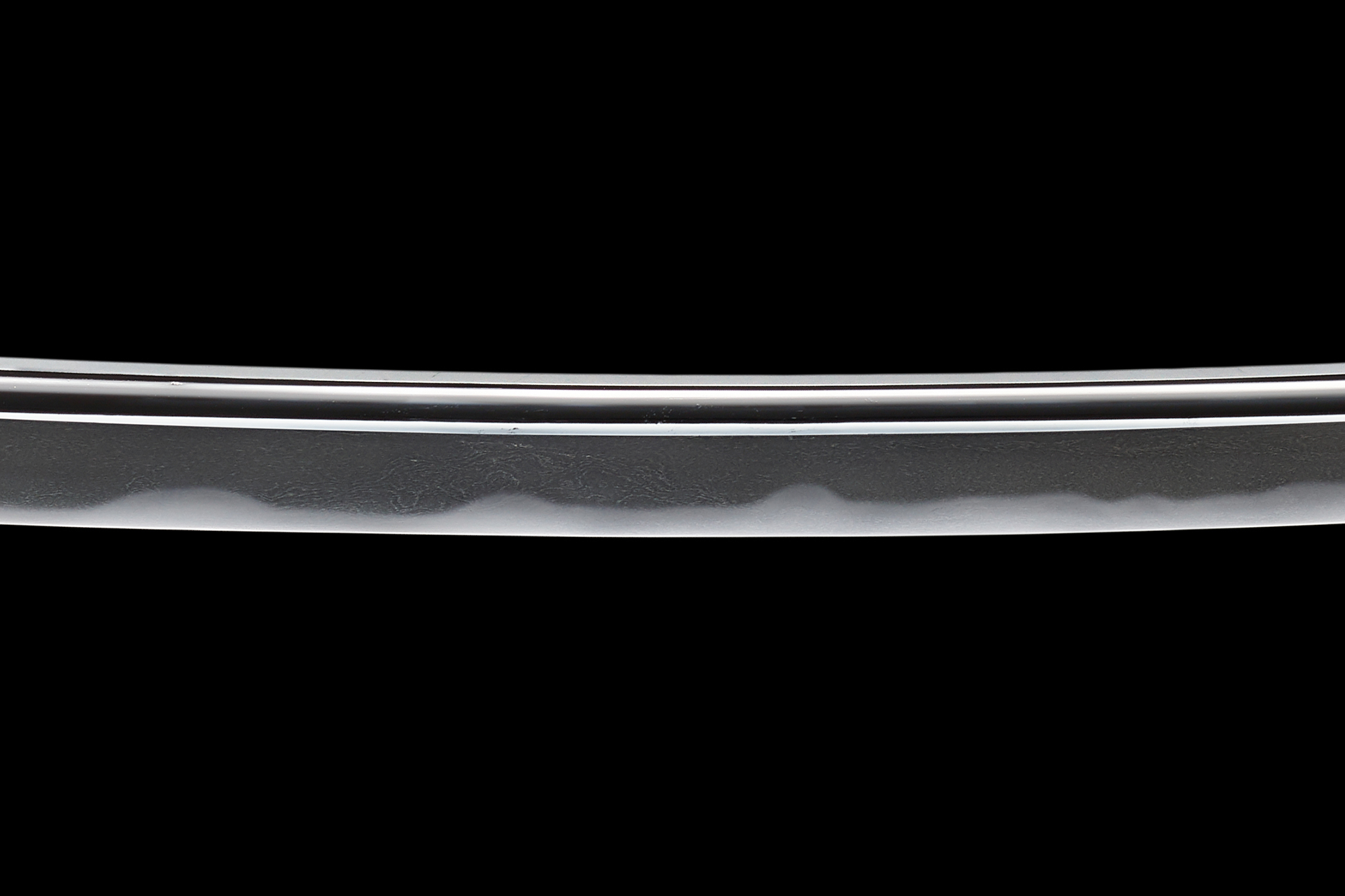

本太刀は平安時代末期の姿。腰反りつき、小切先で物打ちから先はうつむき心の反りです。鍛は小板目肌に地沸(じにえ)が細かくつき、地斑(じふ)交じり。刃文は直刃(すぐは)調に小乱れ刃で、静かに見えますが、足、葉(よう)がよく入り、砂流しかかり、金筋が入ります。古備前の特色である棒樋を裏表に掻き流し、地刃がいかに古雅で古備前の特色をよく表しています。

また、号「はたがみ」は「はたたく神」の意味。激しく鳴り轟く雷のことで、「霹靂神」(はたたがみ)と書きます。刃文の働きが稲妻の光のごとく輝き冴えているところから名づけられました。幸せと縁を結ぶ意も内在します。