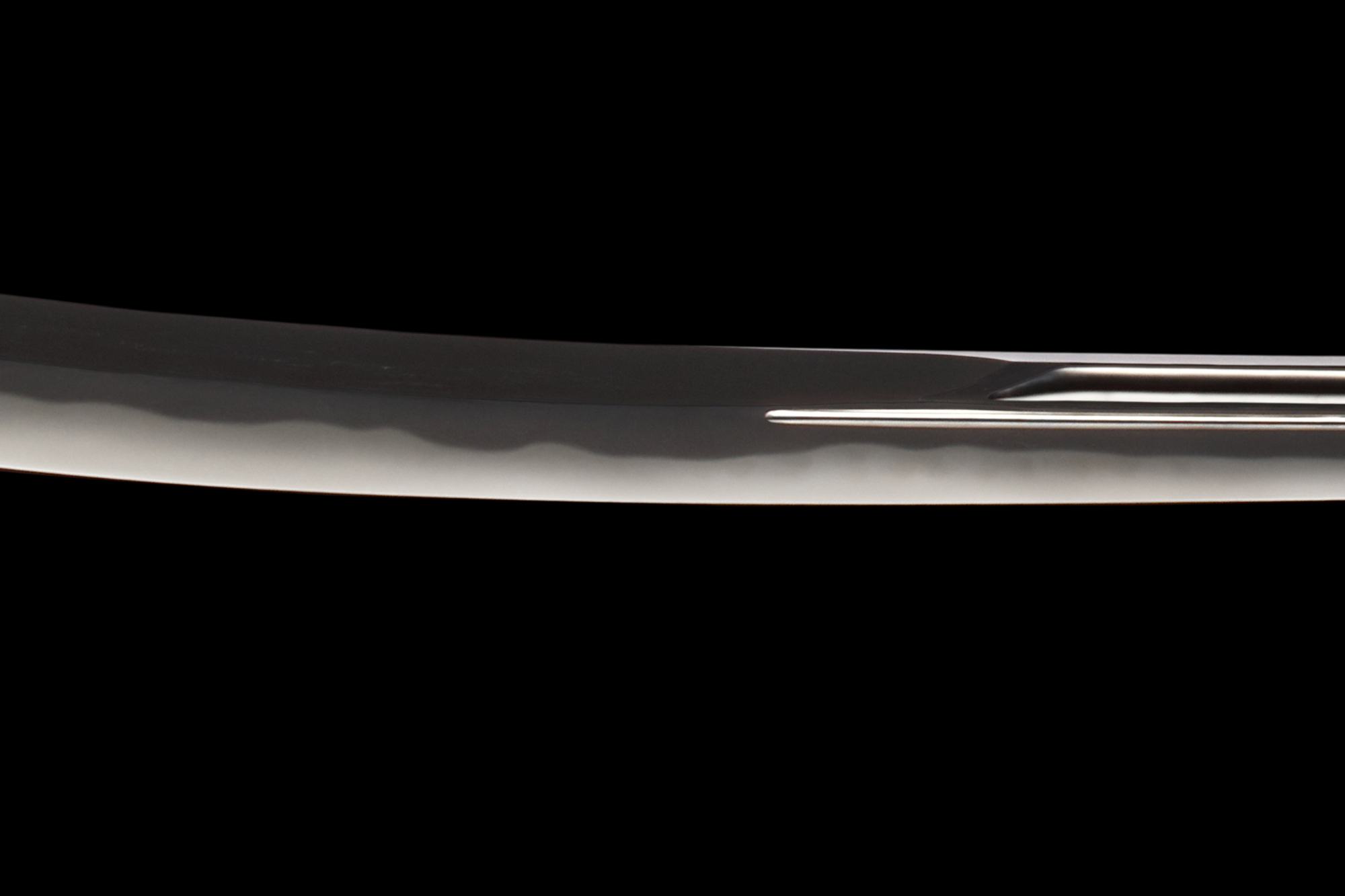

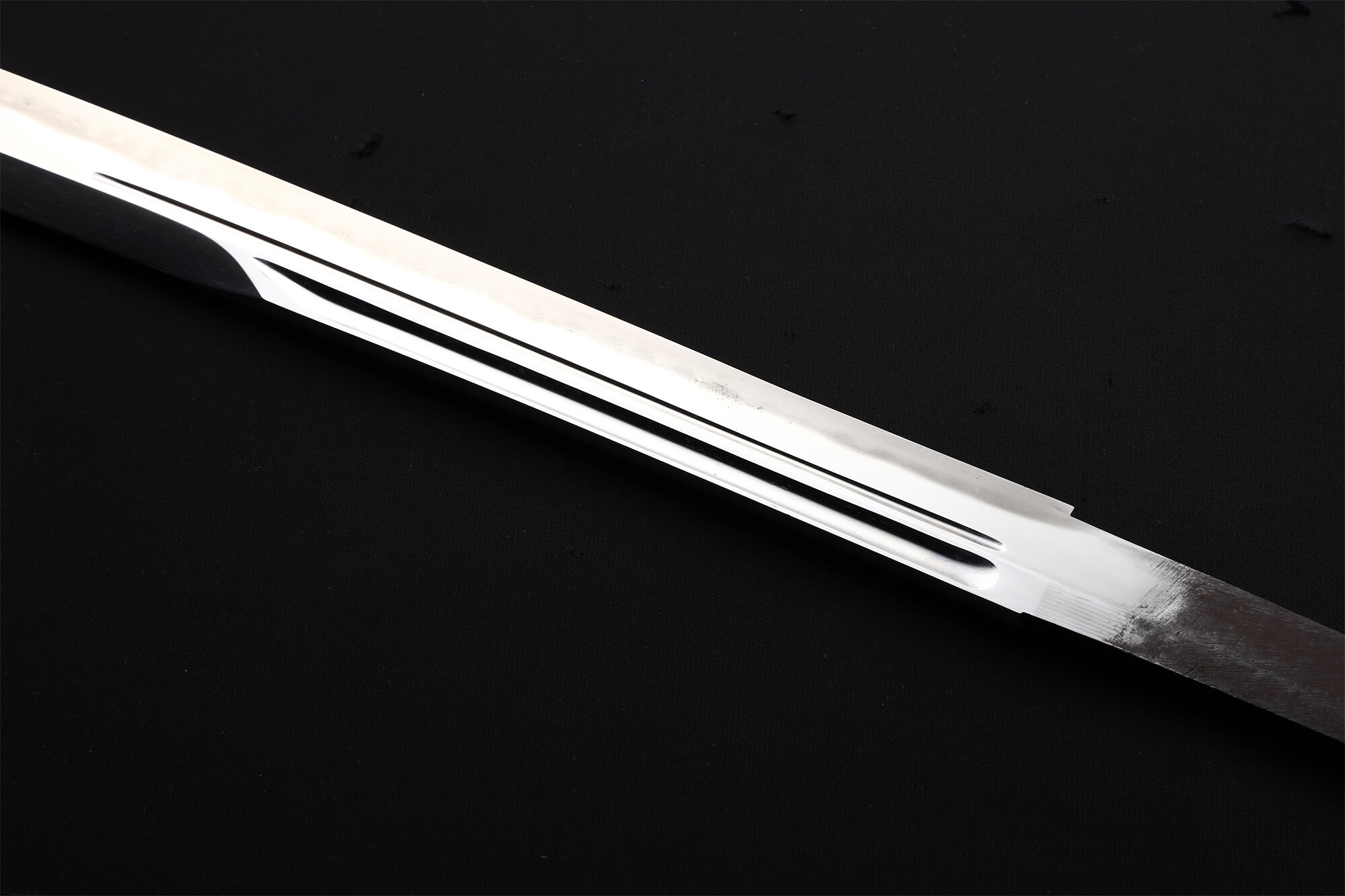

本薙刀は、1600年(慶長5年)の「関ヶ原の戦い」において、「石田三成」が「佐竹義宣」(さたけよしのぶ)に西軍への助勢を願って贈った、同作10振中の1振。丹波守吉道の初期の作品で、刃文はまだ簾刃が見られない「兼房乱れ」と称される、美濃関鍛冶特有の作風です。

薙刀拵の朱色の柄は当時の物で、他の現存する同作10振中の1口にも同一の柄が付随されています。薙刀、薙刀拵共に、関ヶ原の戦いを語るうえでの貴重な遺産です。

「丹波守吉道」は、関の名工「兼道」(かねみち)の3男。兼道は、志津三郎兼氏9代の孫と言われ、1593年(文禄2年)に長男「伊賀守金道」(いがのかみきんみち)、次男「和泉守金道」(いずみのかみきんみち)、3男「丹波守吉道」、4男「越中守正俊」(えっちゅうのかみまさとし)を連れて京に上り、「三品派」の祖となりました。

この5人の親子は「京五鍛冶」と呼ばれ、江戸時代を通して繁栄。特に丹波守吉道は、独自の簾刃(すだれば:簾のような刃文)を開発しました。