本脇差の作者である2代「助広」は、1637年(寛永14年)に摂津国打出村(せっつのくに・うちでむら:現在の兵庫県芦屋市)で生まれ、父である初代・助広(別称:そぼろ助広)の門下で鍛刀技術を学びました。そして1655年(承応4年/明暦元年)に師が亡くなったあと、助広の名を継いで2代目となります。

1658年(万治元年)には「越前守」を受領。1667年(寛文7年)大坂城代「青山宗俊(あおやまむねとし)」のお抱え刀工となり、生涯において1,670振にも及ぶ刀剣を鍛えたと伝えられているのです。1674年(延宝2年)宗俊の家臣であった「田塩保良(たしおやすよし)」から「近衛流(このえりゅう)」で書いた銘の見本を与えられたため、それ以前の「角津田(かくつだ)」と称されていた楷書体銘を、「丸津田(まるつだ)」と呼ばれる草書銘に改めています。

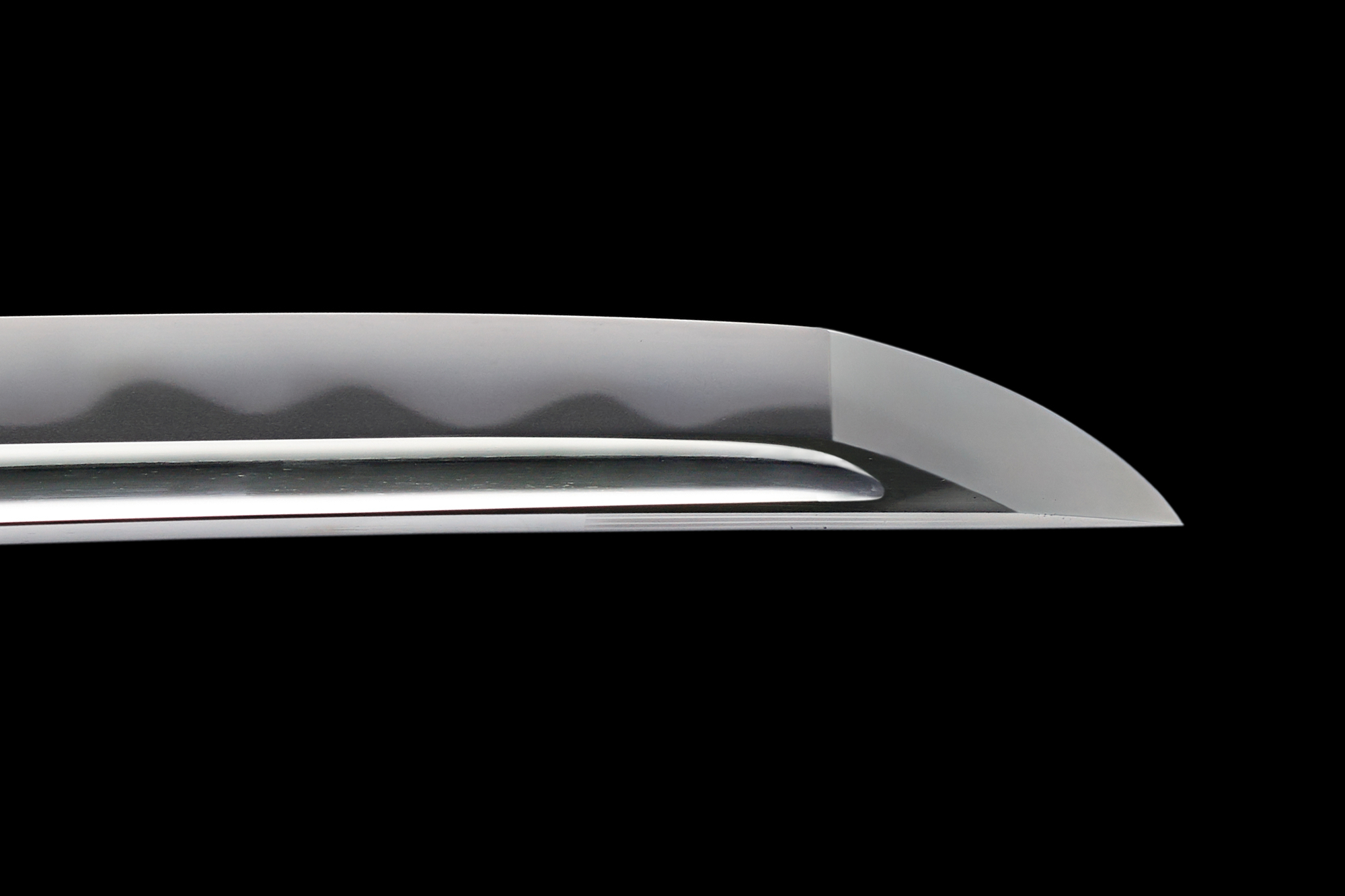

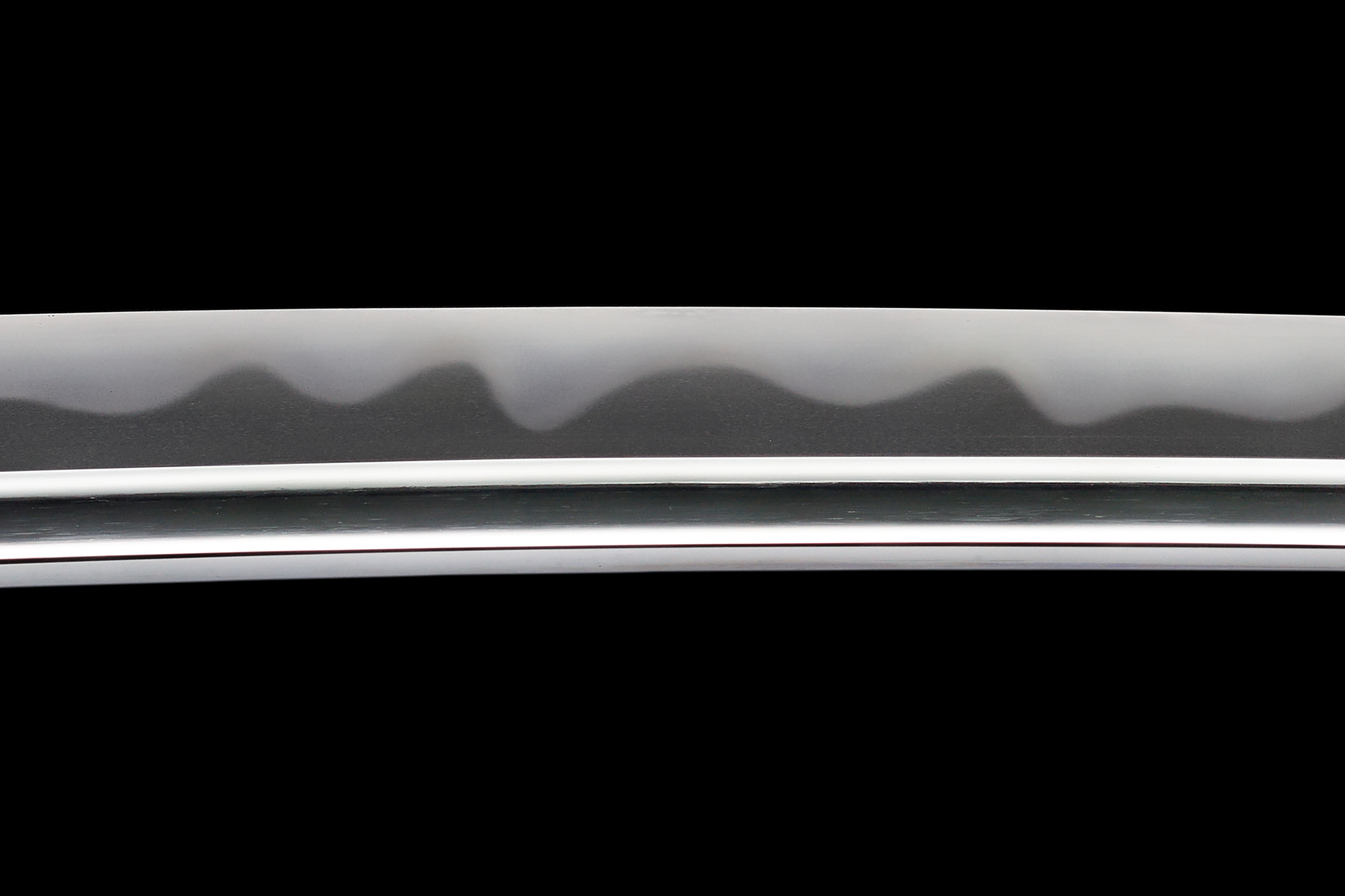

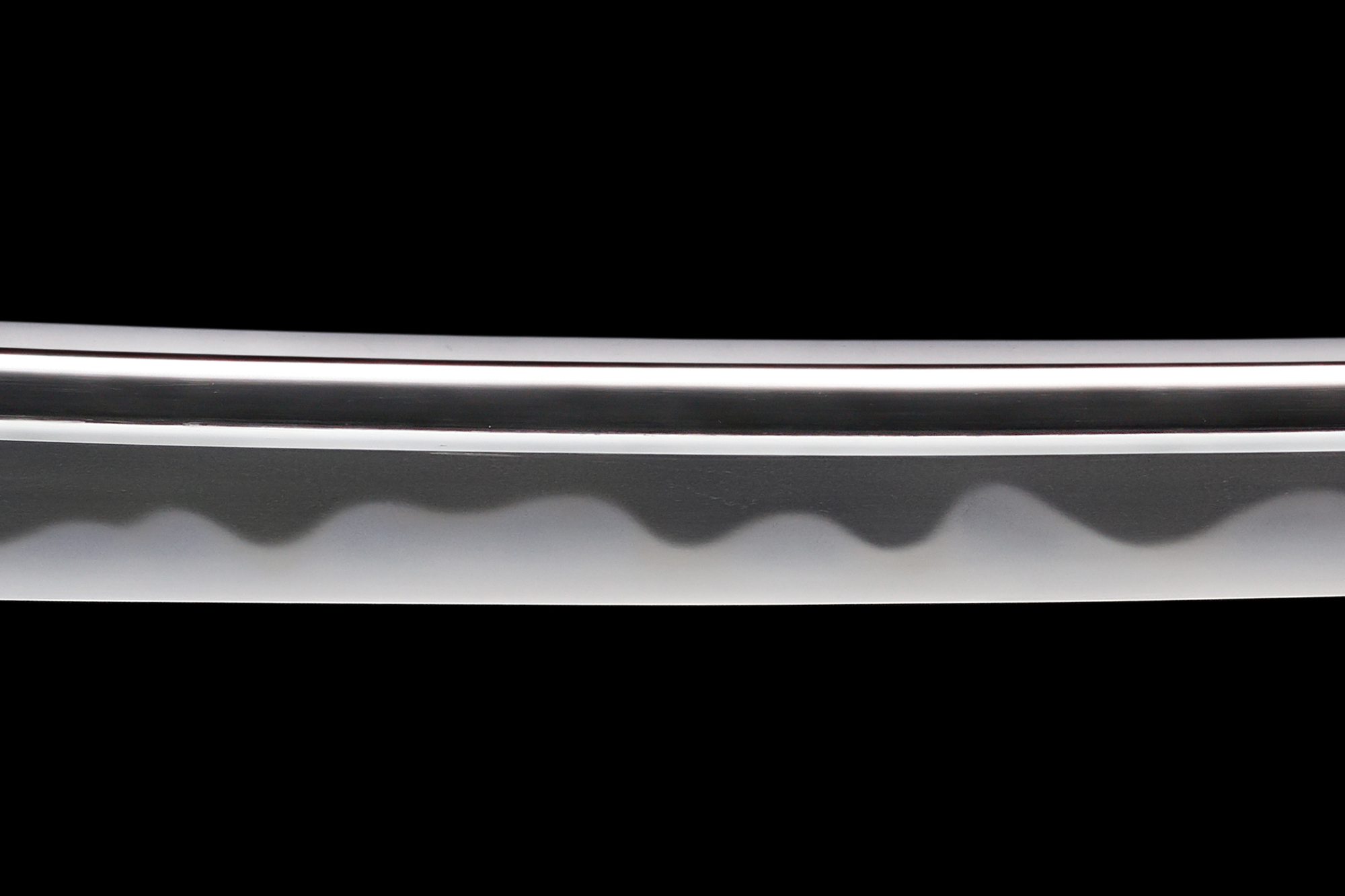

「井上真改(いのうえしんかい)」と共に大坂新刀の代表刀工であると評される助広は、大坂刀工のみならず、新々刀期に至る全国の刀工たちにまで影響を与えた独特の刃文「濤瀾乱(とうらんみだれ)」を創始したことで有名。

本脇差の刃文にも、ところどころに角がかった刃が交じる濤瀾乱が見られ、匂(におい)が深く粒が揃った沸(にえ)がよく付き、地刃共に明るく、助広の実力が発揮されている1振です。年紀銘に「延宝五年(1677年)」とあることから、同工41歳頃の作刀であることが窺えます。