初代「政常」は、美濃国納土(みののくにのど:現在の岐阜県南部)の生まれで、尾張国小牧(おわりのくにこまき:現在の愛知県小牧市)に住み、初銘を「兼常」(かねつね)としていました。

1591年(天正19年)、「福島正則」に召し抱えられて尾張国清洲(きよす:現在の愛知県清須市)に転住すると、「伯耆守信高」(ほうきのかみのぶたか)・「飛騨守氏房」(ひだのかみうじふさ)と同地で鍛刀し、「政常」に銘を改めます。

1592年(天正20年)には、「相模守」(さがみのかみ)を受領し、その後はお抱え鍛冶として、尾張徳川家に仕えたのです。

初代・政常は、後世に至って、信高や氏房と共に「尾張三作」に数えられる名工と伝えられています。

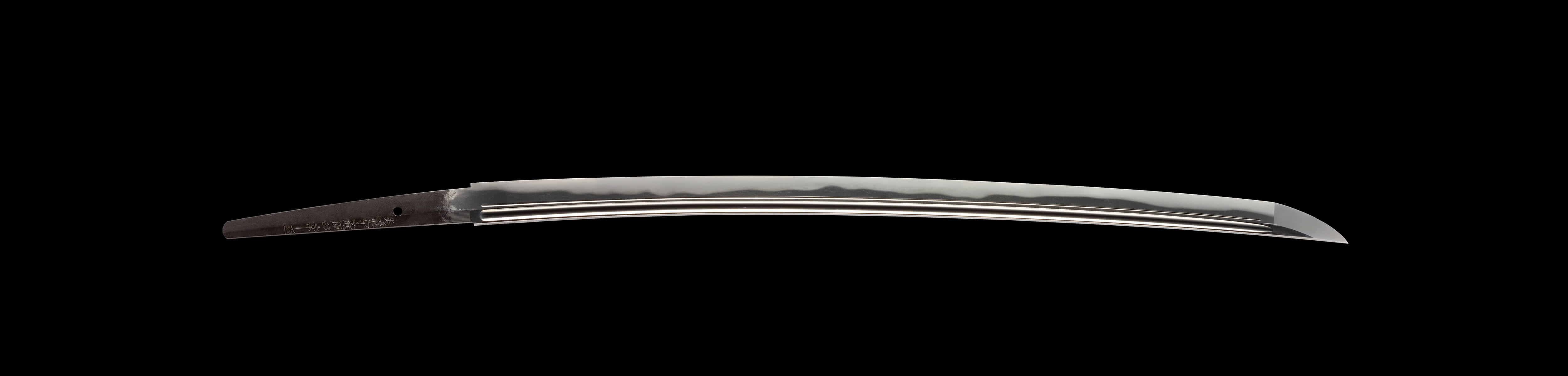

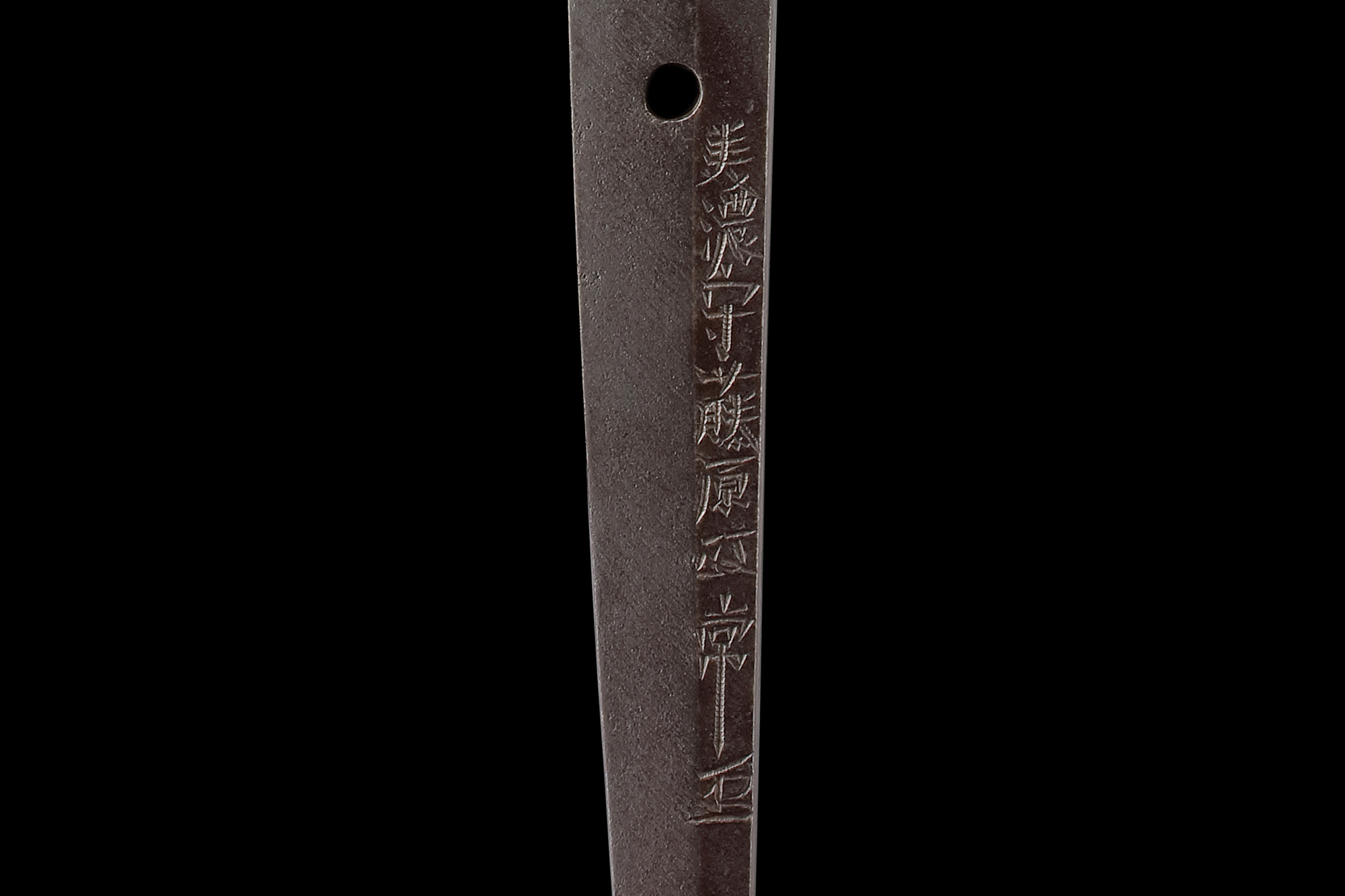

本刀を制作した「美濃守政常」は、もともとは美濃国の名工「大道」(だいどう)の子でしたが、2代・政常の早世により初代(相模守)政常の養子となりました。美濃守政常は、短刀の名手と謳われた初代・政常の技術を受け継いでいるのです。

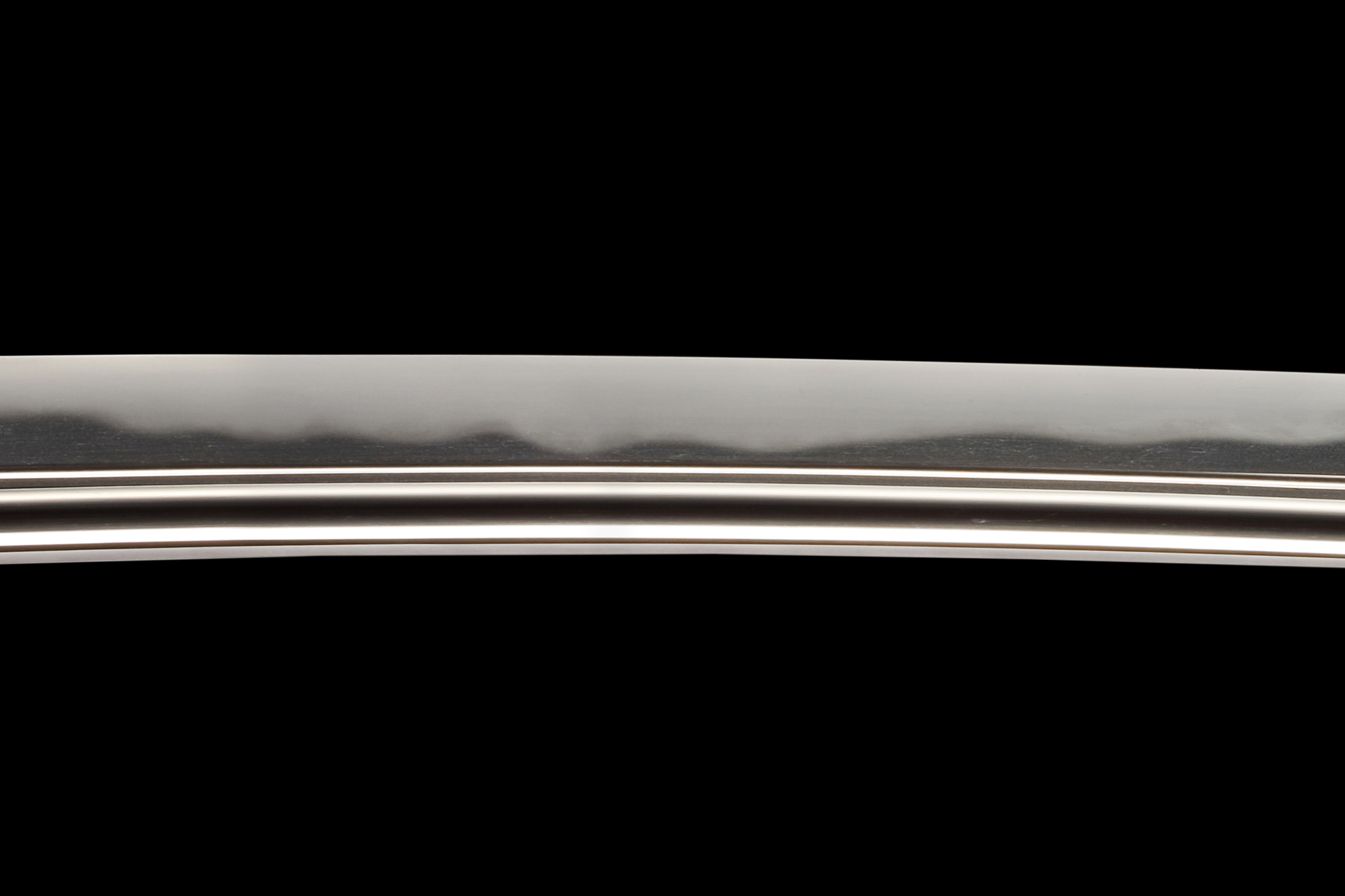

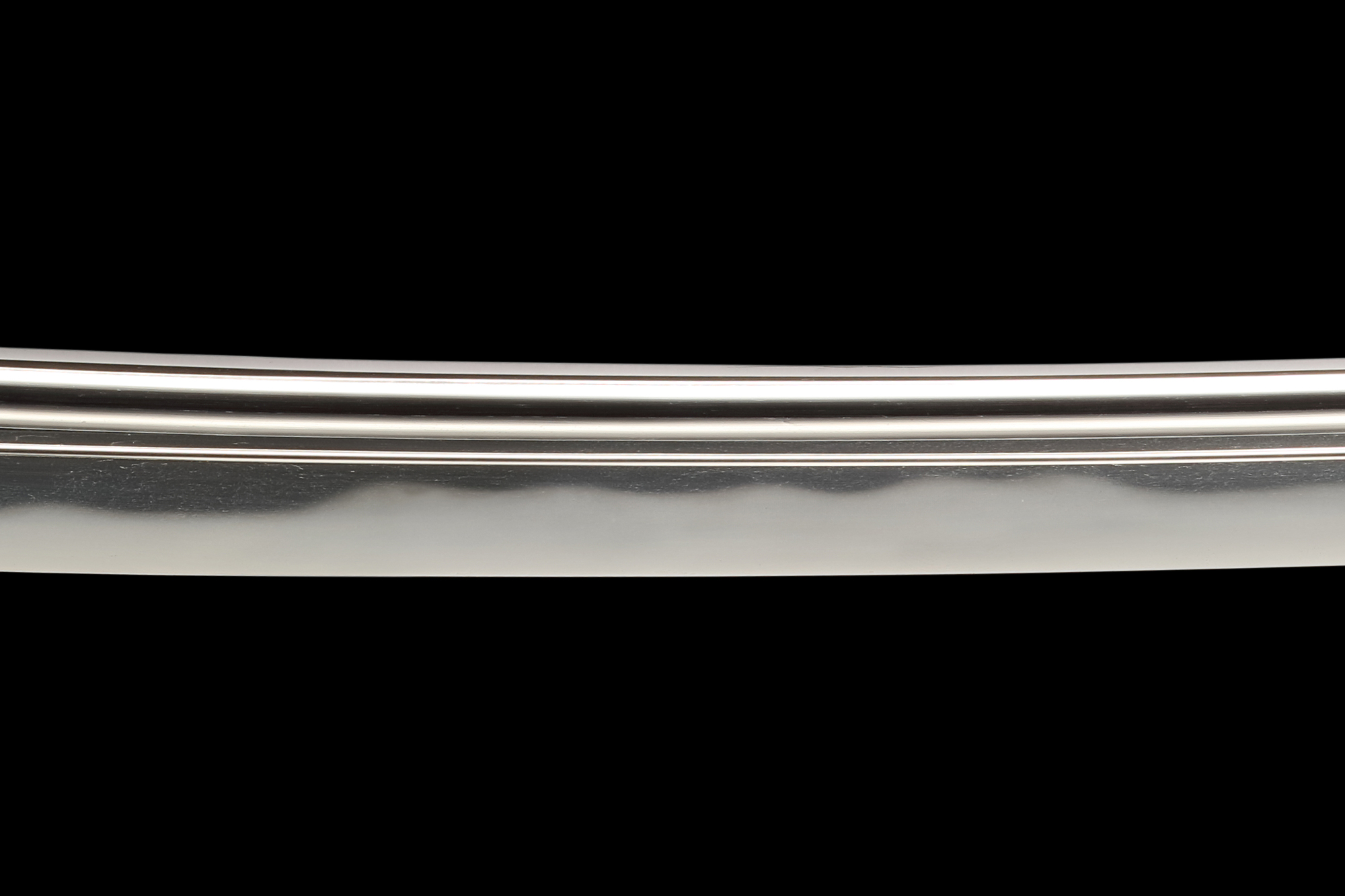

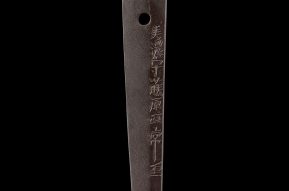

「慶長新刀型」と称されるこの刀は、桃山文化の気風を感じさせる身幅の広い姿をしており、その刃文は、政常ら「尾張関」(おわりせき)の一派が得意とする湾れ刃(のたれば)であり、刃中に働きが見られる傑作。茎に刻まれた花押(かおう)も、政常においては珍しい物です。