「助広」は、1637年(寛永14年)に摂津国打出村(せっつのくにうちでむら:現在の兵庫県芦屋市)に生まれました。のちに大坂に出て、「そぼろ」と称された初代・助広の門人となって養子として迎えられ、初代の没後、1655年(明暦元年)に跡を継ぎ、2代・助広となったのです。

1658年(明暦4年/万治元年)には、越前守を受領。江戸の「長曽祢虎徹」(ながそねこてつ)と並んで「西の横綱」と評された助広は、同じく摂津国出身の名工「井上真改」(いのうえしんかい)と共に、大坂新刀の代表工となりました。1667年(寛文7年)からは、遠江浜松藩(現在の静岡県浜松市)藩主で大坂城代の「青山宗俊」(あおやまむねとし)のお抱え鍛冶となって活躍したのです。

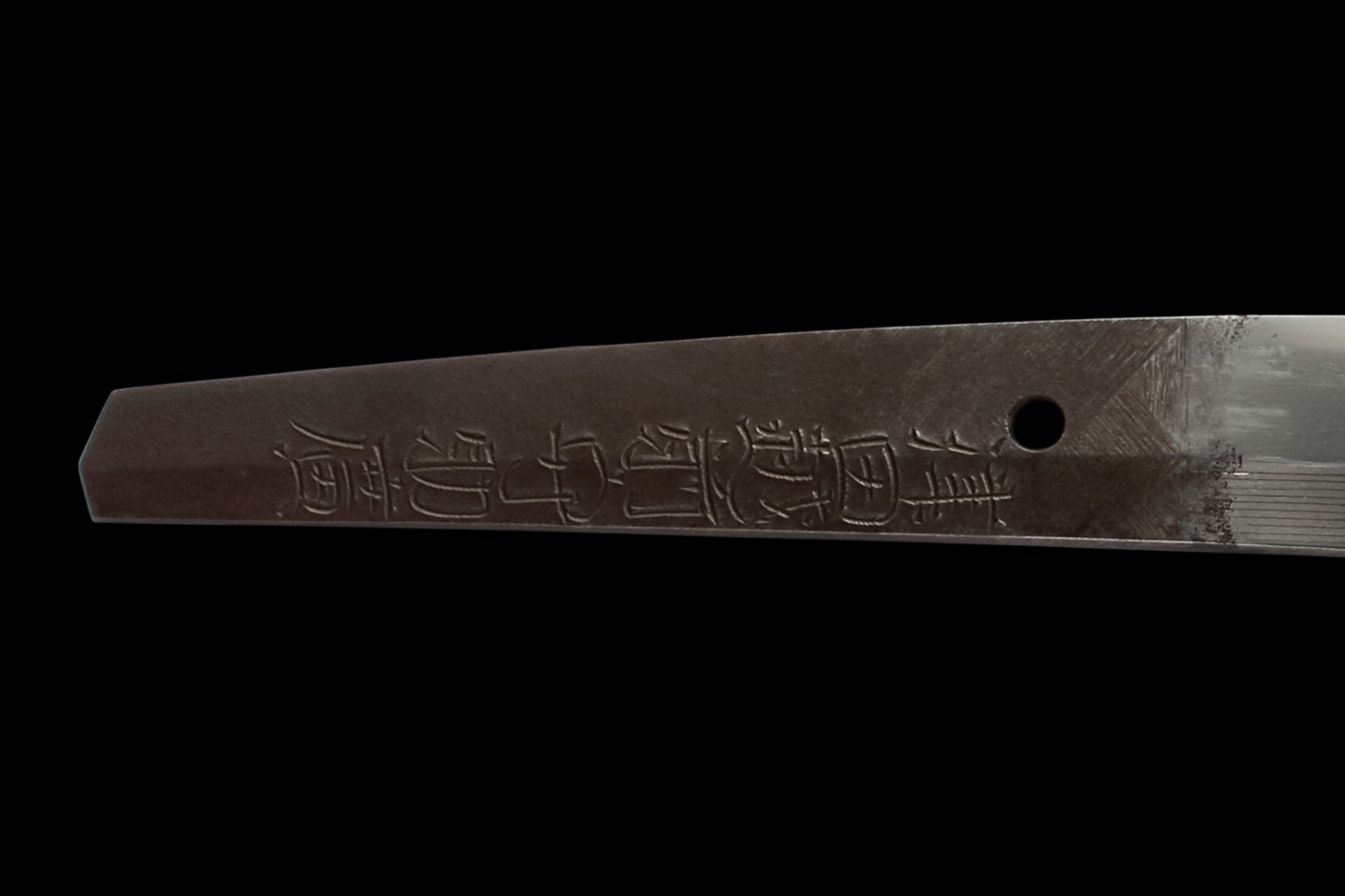

助広は、1674年(延宝2年)頃より、自身の銘を楷書体の「角津田」から、草書体の「丸津田」に改めました。

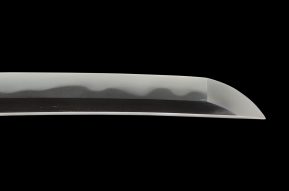

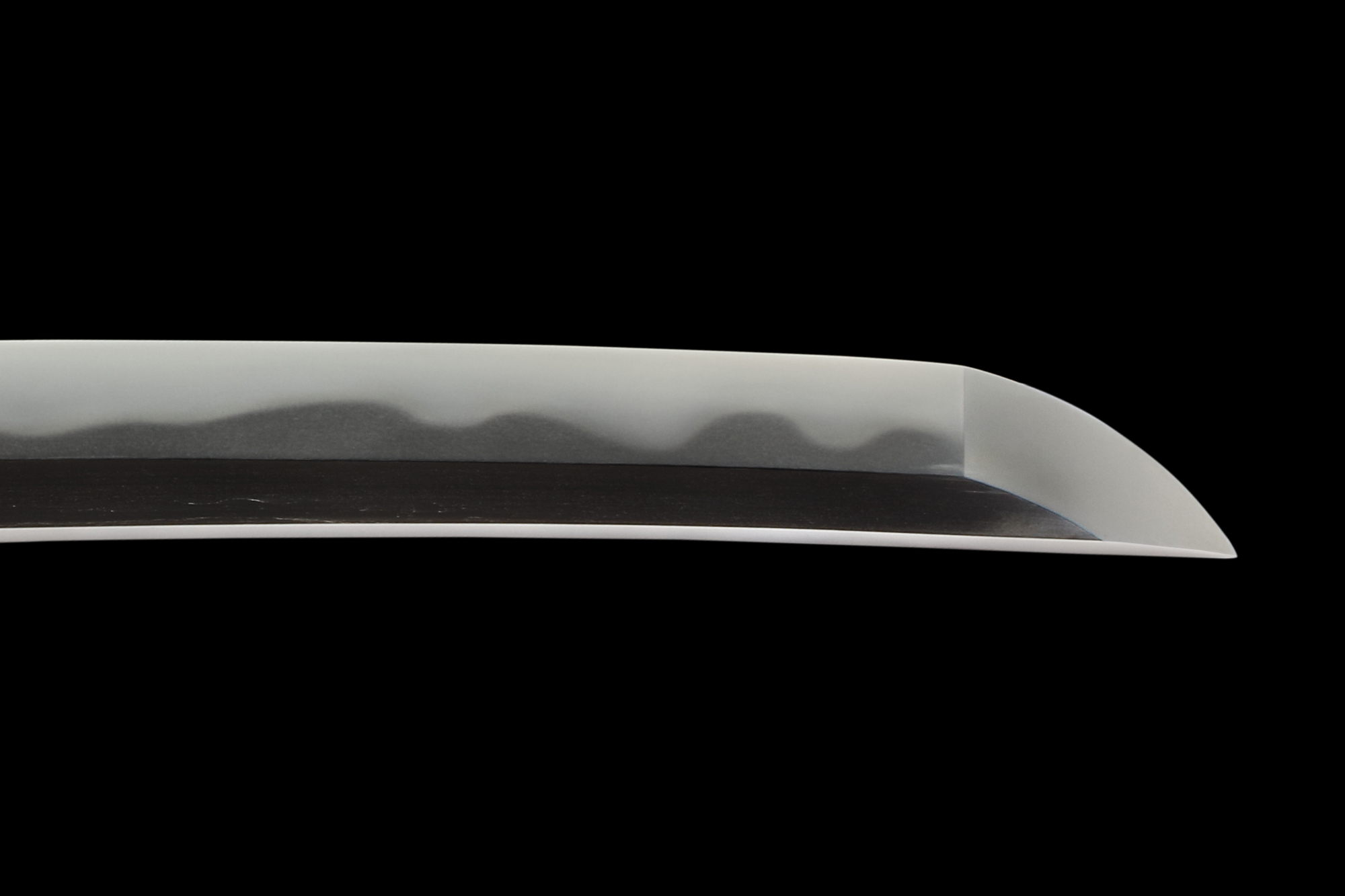

直刃(すぐは)の名手としても知られる助広は、一世を風靡した「濤瀾乱れ」(とうらんみだれ)を完成させたことで有名ですが、本脇差は、その刃文(はもん)は大湾れ(のたれ)に互の目が交じり、この頃には、まだ濤瀾の完成形に至っていないことが窺えます。小板目がよく詰み地沸(じにえ)も付き、刃には小沸がよく付き砂流しがかかるなど、姿のみならず地刃共に健全な名品です。