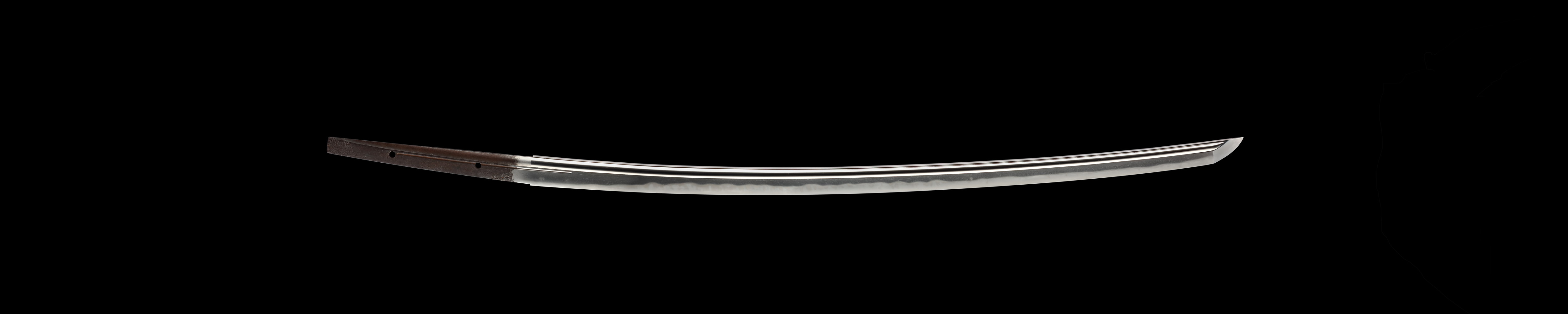

本太刀は、鎌倉時代に備前国(現在の岡山県)で活動した刀工「吉房」(よしふさ)による作品で、「中島飛行機」の2代目社長「中島喜代一」(なかじまきよいち)氏が所蔵した1振です。

中島喜代一氏が本太刀を所持していた太平洋戦争終結直後、GHQ(連合国軍最高司令官総司令部)によって日本人に武装解除の命令が下され、武器とみなされた日本刀はGHQに接収されることとなりました。しかし、中島喜代一氏は刀剣研究家「本間薫山」(ほんまくんざん)氏らと共に「日本刀は武器ではない」とGHQに抗議します。こうした運動が功を奏し、今日の日本刀は伝統工芸品あるいは美術品として残る道を許されたのです。

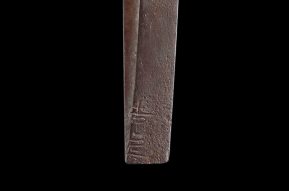

本太刀を鍛えた吉房は「福岡一文字派」(ふくおかいちもんじは)に属した刀工で、名を「藤次郎」(とうじろう)と称し、「後鳥羽上皇」(ごとばじょうこう)の「御番鍛冶」(ごばんかじ)24人中の6月番に挙げられていた名人中の名人。そしてこの一文字の「一」とは福岡一文字派の祖「則宗」(のりむね)が後鳥羽上皇より「天下一」の名匠であるとの叡慮(えいりょ:天皇や上皇のお気持ち)から賜ったもので、その名誉と共に伝統と意気を示して、代々一文字を名乗っていたのです。

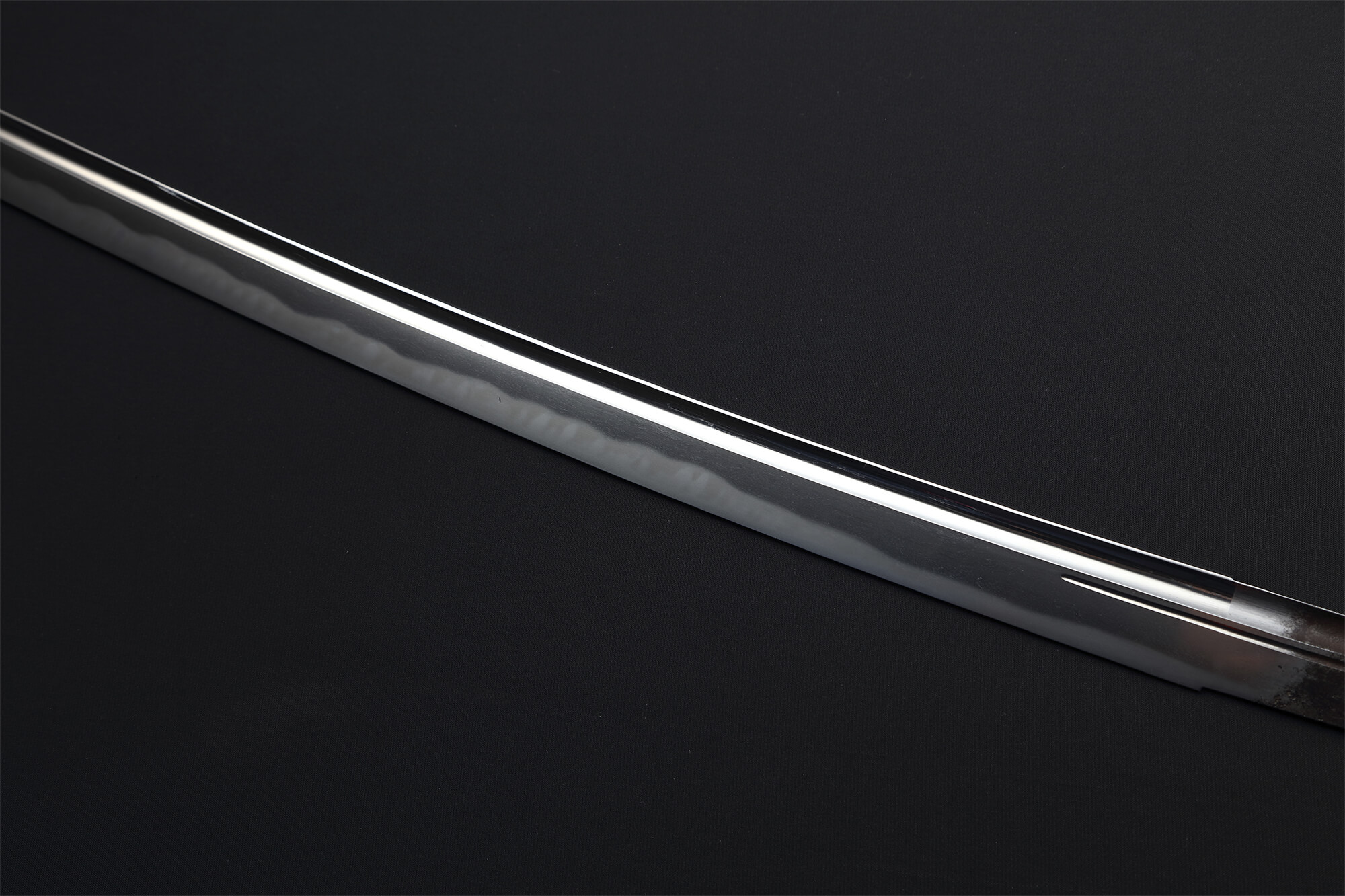

本太刀の刃文(はもん)は、純然たる匂(におい)本位に、百花繚乱と咲き誇る八重桜のような重花丁子乱れ(じゅうかちょうじみだれ)を焼きます。また吉房の作品と言えば、5振が重要美術品に指定されているほどの名刀であり、本太刀も愛刀家の誰もが求めて止まない数奇者垂涎の1振と言えるでしょう。