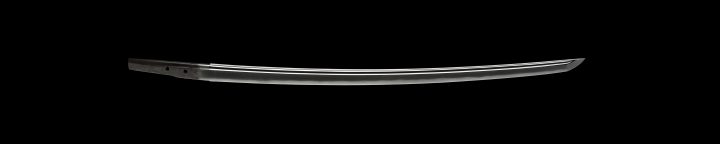

「鉋切長光」は、鎌倉時代中期に活躍した、備前国(現在の岡山県)の刀鍛冶「長船長光」による1尺9寸5分(約59㎝)の小太刀です。

「鉋切」の号は、この刀剣を所持していた武士が、伊吹山へと出かけた際に同行していた大工に鉋(かんな)で襲い掛けられましたが、大工の持っていた鉋もろとも真っ二つに斬ったことから名付けられました。なお、大工を斬り捨てたこの武士が誰なのかは分かっていません。

その後「織田信長」の手に渡り、織田信長から、重臣「丹羽長秀」(にわながひで)へと下賜。さらに、織田家家臣の「蒲生氏郷」の手に渡り、蒲生氏郷亡きあとは息子の「蒲生秀行」(がもうひでゆき)が所持。そして、孫の「蒲生忠郷」(がもうたださと)へと伝わります。

1624年(寛永元年)、蒲生忠郷が徳川3代将軍「徳川家光」に献上したことで、徳川家所有となりました。しかし、1923年(大正12年)に起きた「関東大震災」で、水戸徳川家の重宝の多くを焼失。徳川宗家が、火事見舞いとして水戸徳川家に鉋切長光を贈ったことにより、現在、鉋切長光は「徳川ミュージアム」に所蔵されています。