-

安土桃山時代

もうりてるもと せきがはらやく せんしょうがんもん 毛利輝元 関ヶ原役 戦勝願文 /ホームメイト

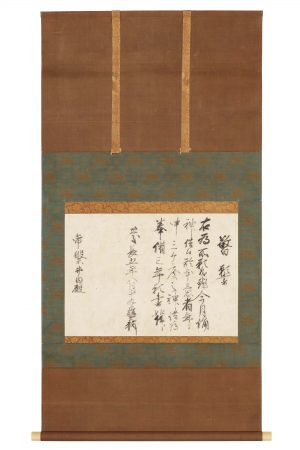

本願文は、1600年(慶長5年)8月19日に「毛利輝元」(もうりてるもと:安芸毛利氏当主、関ヶ原の戦いでは西軍の総大将を務める)が、「常槃井内殿」(ときわいないでん:大坂城内に祀ってある御神供所[ごじんくじょ:神仏へ供物を捧げるための祭壇]のこと)へ奉った物です。

本願文は「年に3度、3年間続けて供物を捧げますので、戦に勝たせて下さい」と書いてあり、このように願文を願掛けとして寺社などに奉納することを「願文文化」と言い、戦国時代に広く浸透していた文化で、現在でも重要文化財に指定された願文が複数存在します。

「天下分け目の戦い」と呼ばれる「関ヶ原の戦い」は、本願文が奉られた1ヵ月後、1600年(慶長5年)9月15日に開戦します。毛利輝元は、関ヶ原本戦が開始しても自らは出陣することなく、養子「毛利秀元」と家臣「吉川広家」を出陣させて、自身は大坂城にこもっていました。

しかし、この時点で吉川広家は、西軍に勝機がないことを予想しており、東軍の総大将「徳川家康」に内通して、西軍の行軍を妨害。同じ頃、「小早川秀秋」が東軍へ寝返り、その後も相次いで西軍側から東軍へ寝返る兵が続出し、優勢だった西軍は次第に壊滅状態になります。

一方で毛利輝元は、西軍総大将を引き受けておきながらも、吉川広家同様に西軍が負けることを案じ、本領安堵と家名存続の交渉を「黒田長政」を通じて徳川家康に持ちかけていました。

毛利輝元が大坂城にこもって不戦を貫いていた理由は、毛利輝元が西軍と関わりがないということを訴えるためでしたが、毛利輝元が総大将として、大坂城で西軍を指揮していたことを裏付ける書状が多数押収され、毛利輝元は改易(かいえき:大名などの身分や領土が剥奪されること)を迫られます。毛利家存続の危機を救ったのは徳川家康の家臣「井伊直政」でした。

井伊直政は、毛利輝元と徳川家康の仲をとりなし、毛利輝元に徳川家康への忠誠を誓わせます。結果、周防(すおう:現在の山口県東南半部)・長門(ながと:現在の山口県下関市)の2ヵ国29万8,000石に減封されましたが、改易を避けられた毛利輝元は井伊直政に感謝し、その後「御指南」役を黒田長政に請う起請文(きしょうもん)を送りました。