時計

江戸時代

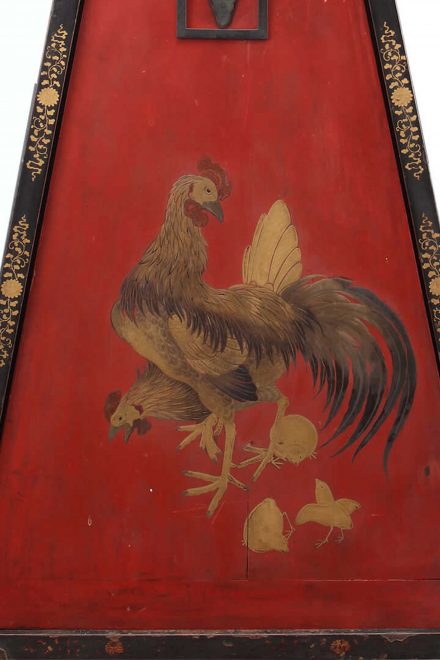

にわとりまきえ おとけいだい(とくがわよしなおきしん) 鶏蒔絵 御時計台(徳川義直寄進)/ホームメイト

日本に時計が伝来したのは、1543年(天文12年)。鉄砲伝来とほぼ同じ頃と言われています。江戸時代に時計を持っていたのは、まだ大名か豪商のみ。

また、現在のような定時法ではなく、不定時法(日の出、日没により一日の時間が変わる)が採用されていたため、庶民はお寺で鳴る鐘の音や日時計を利用して、時刻の把握をしていました。

本時計は、尾張徳川家(現在の愛知県名古屋市)の祖「徳川義直」(とくがわよしなお:徳川家康の9男)が、母「相応院」の出自で菩提寺でもある、京都府の正法寺に寄進したと伝えられる一台です。

文字盤の中心と、台の部分には尾張徳川家の家紋である「尾州中納言葵」が装飾されています。

美しい鶏の蒔絵も施された、とても豪華な仕様です。