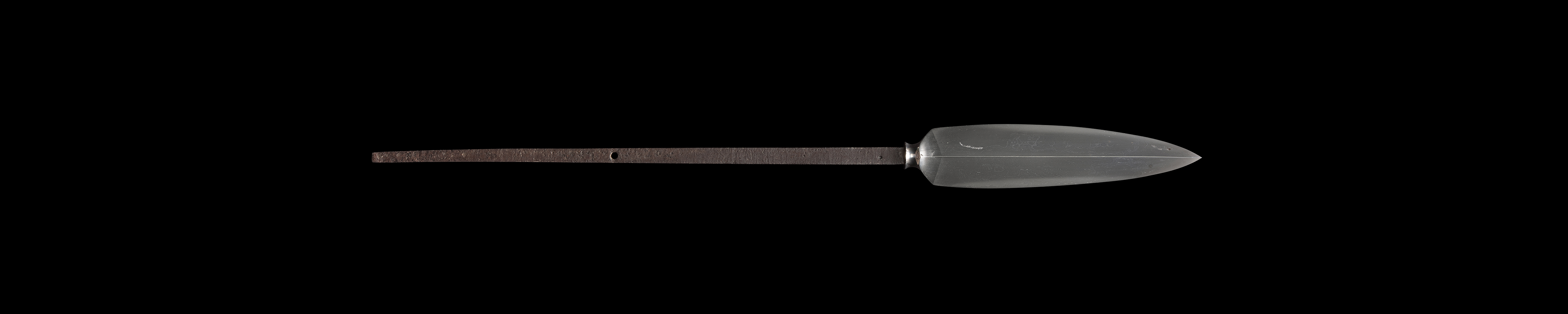

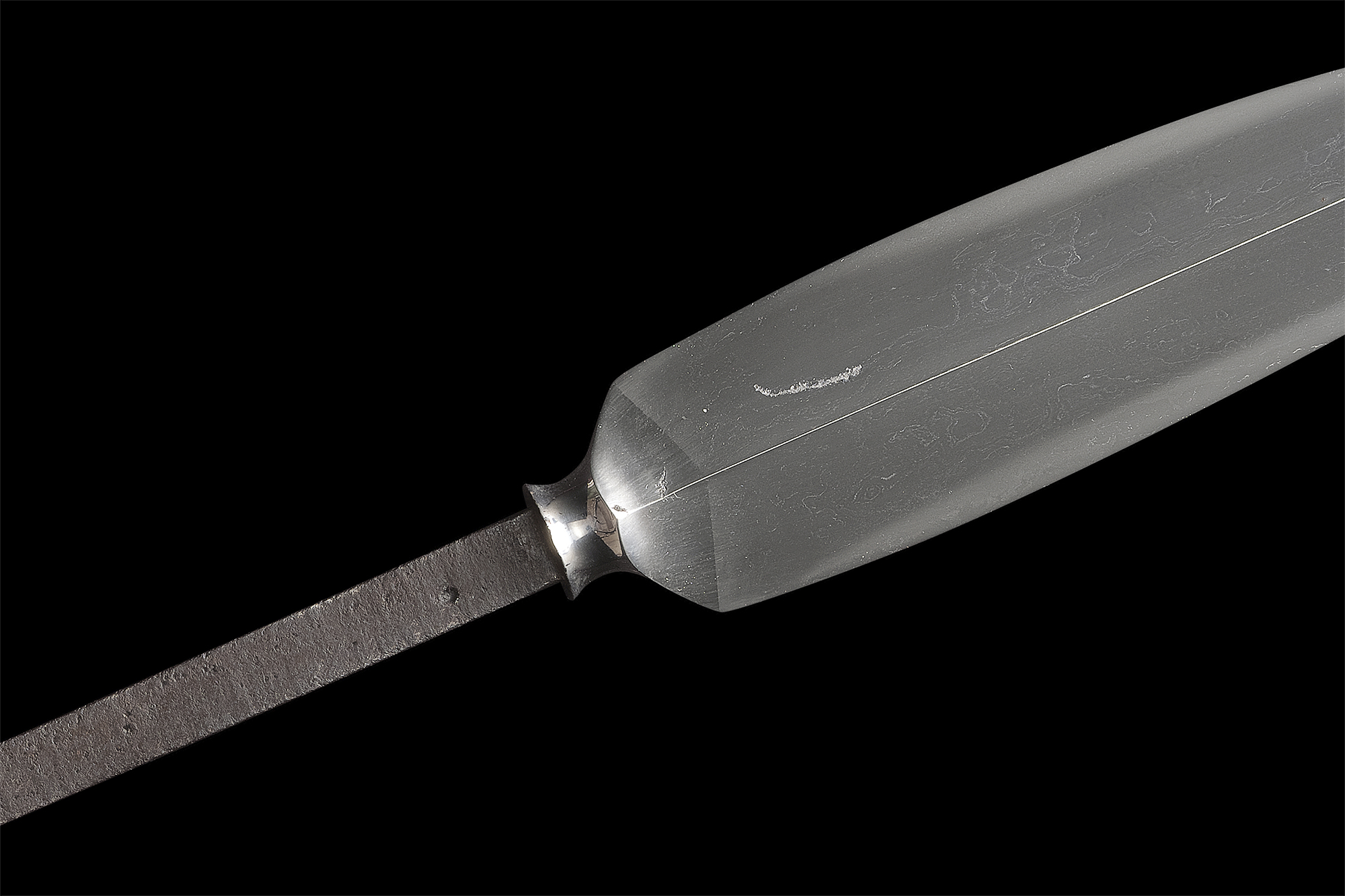

本槍は、江戸時代初期の作品で、槍の先端部分である「穂」(ほ)が、幅広い笹の葉形をしている「笹穂」(ささほ)と呼ばれる「素槍」(すやり:最も簡素な形の槍)です。

笹穂で有名な槍に、徳川氏に仕えた猛将「本多忠勝」(ほんだただかつ)の「蜻蛉切」(とんぼきり)があり、これは穂の長さが1尺4寸4分5厘(約43.8cm)の大槍でしたが、本槍の穂は、1尺(約30.3cm)以下の標準的な長さに収まっています。

刃の両側には、笹穂槍の特徴である膨らみがあり、曲線を描いているため、薙ぎ払う動作に適していました。槍としても薙刀(なぎなた)としても使える利点があり、同じ形式の槍は古くから観られます。