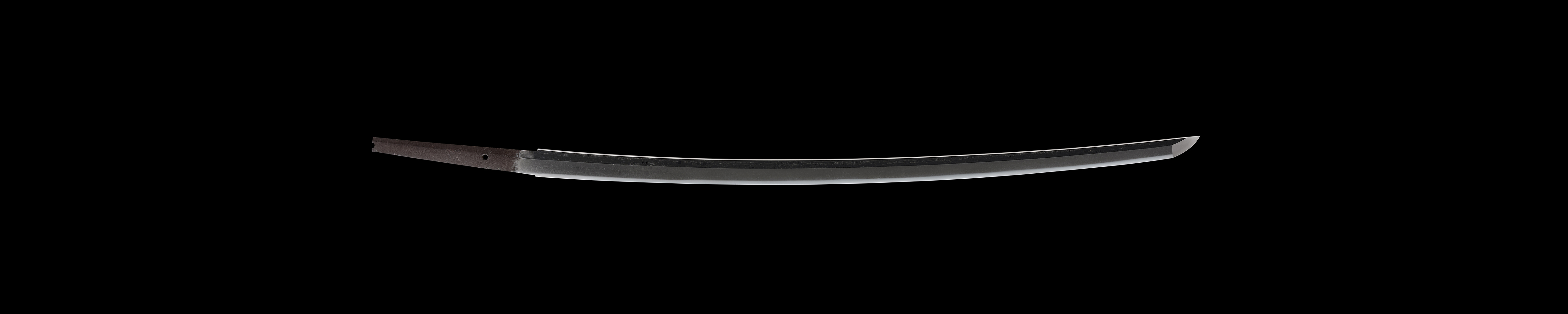

本刀は、「三条藩」(現在の新潟県三条市元町)の藩主である「市橋長勝」(いちはしながかつ)の佩刀(はいとう)です。市橋長勝は、美濃国(現在の岐阜県)の豪族「市橋長利」の長男として生まれ、「織田信長」、「豊臣秀吉」の両者に仕えました。

1587年(天正15年)に「今尾城」(現在の岐阜県:1万石)を与えられ、1600年(慶長5年)「関ヶ原の戦い」では「徳川家康」に属して武功を挙げ、伯耆国(ほうきのくに:現在の鳥取県)の「矢橋藩」(現在の鳥取県東伯郡:2万3,000石)を立藩。「大坂冬の陣・夏の陣」でも活躍して大幅に加増され、三条藩(4万1,300石)藩主となった人物です。

本刀を制作したのは、「龍門延吉」(りゅうもんのぶよし)。大和国(現在の奈良県)吉野村龍門に住した千手院派の刀工で、後水尾天皇(ごみずのおてんのう)の御料で国宝となった「太刀/銘 延吉」が有名です。

作風は、大和伝風の直刃と、備前伝風の乱刃(みだれば)の大きく2つ。「龍門」は登竜門、「延吉」は長く良いことが続く縁起が良い名前と好まれています。

本刀は、刃文が大和伝風で直刃調(すぐはちょう)。小丁子、小互の目(こぐのめ)を交え、匂口明るく冴え、金筋(きんすじ)・砂流し(すながし)が細かにかかり、地鉄(じがね)は板目肌が流れ、地沸(じにえ)厚く付き、地景(ちけい)も入っています。まさに、龍門延吉の技術と美点がよく現われている1振です。